A

COMPARATIVE STUDY OF GANDHI'S COLLABORATION AND RESISTANCE IN THE FIRST AND

SECOND WORLD WARS

प्रथम एवं द्वितीय

विश्व युद्ध में

गांधी जी के सहयोग एवं

प्रतिरोध

का तुलनात्मक

अध्ययन

Dr. Kirti Kumari 1 ![]()

1 Department of History, Ph.D From Malwanchal

University, Indore, M.P., India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: This paper presents a comparative analysis of the significant strategic and ideological shifts in Mohandas Karamchand Gandhi's attitude toward the British Raj during World War I (1914-1918) and World War II (1939-1945). During World War I, Gandhi encouraged Indians to join the army, adopting a policy of conditional collaboration with the British Empire. He believed that proving loyalty would lead to self-rule (Swaraj) for India after the war. However, the British government's repressive laws like the Rowlatt Act and its neglect of the demand for self-rule shattered Gandhi's faith in British justice. In contrast, with the advent of World War II, Gandhiji offered full resistance to the British war effort and called for the Quit India Movement (1942). This shift reflected his increased understanding of the true nature of imperialism and the strengthening of his principle of nonviolence. This study examines the causes, manifestations, and decisive impact of this ideological evolution from collaboration to resistance on the Indian independence movement. Hindi: यह शोध पत्र प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) और द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी के ब्रिटिश राज के प्रति दृष्टिकोण में आए महत्वपूर्ण रणनीतिक और वैचारिक परिवर्तन का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य को सशर्त सहयोग की नीति अपनाते हुए, भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि वफादारी साबित करने से युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को स्वशासन (Swaraj) प्राप्त होगा। हालांकि, युद्धोपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा रौलेट एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों और स्वशासन की मांग की उपेक्षा ने गांधी जी के ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास को तोड़ दिया। इसके विपरीत, द्वितीय विश्व युद्ध के आगमन पर, गांधी जी ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का पूर्ण प्रतिरोध किया और 'भारत छोड़ो आंदोलन' (1942) का आह्वान किया। यह परिवर्तन, साम्राज्यवाद की वास्तविक प्रकृति की उनकी बढ़ी हुई समझ और उनके अहिंसा के सिद्धांत की सुदृढ़ता को दर्शाता है। यह अध्ययन सहयोग से प्रतिरोध तक के इस वैचारिक विकास के कारणों, अभिव्यक्तियों और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर इसके निर्णायक प्रभावों की जाँच करता है। |

|||

|

Received 07 September 2025 Accepted 08 October 2025 Published 15 November 2025 Corresponding Author Dr. Kirti

Kumari, kmkirtis98@gmail.com DOI 10.29121/granthaalayah.v13.i10.2025.6446 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2025 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Mahatma Gandhi, World War I, World War II, Collaboration, Resistance, Nonviolence, Satyagraha, Quit

India Movement, Swaraj, British Imperialism, महात्मा गांधी, प्रथम

विश्व युद्ध, द्वितीय

विश्व युद्ध, सहयोग,

प्रतिरोध,

अहिंसा, सत्याग्रह,

भारत छोड़ो

आंदोलन, स्वराज, ब्रिटिश साम्राज्यवाद |

|||

1. प्रस्तावना

बीसवीं शताब्दी

के पूर्वार्द्ध

को वैश्विक

इतिहास में दो

विनाशकारी

महायुद्धों

प्रथम विश्व युद्ध

(1914–1918) और द्वितीय

विश्व युद्ध (1939–1945) के कारण

चिह्नित किया जाता

है। इन

वैश्विक संघर्षों ने न केवल

यूरोपीय शक्तियों के बीच

शक्ति संतुलन को पुनर्परिभाषित

किया, बल्कि

भारत जैसे

औपनिवेशिक

राष्ट्रों

के स्वतंत्रता

आंदोलनों

पर भी

गहरा प्रभाव

डाला। भारत इस

दौरान ब्रिटिश साम्राज्य

का एक

अभिन्न अंग था

और इन

दोनों युद्धों में उसकी

सेनाओं, संसाधनों और राजनीतिक

भविष्य को अनैच्छिक

रूप से

झोंक दिया

गया था

Bandyopadhyay (2004)

इस कालखंड

में भारतीय

स्वतंत्रता

संग्राम के केंद्र

में मोहनदास

करमचंद गांधी का

उदय हुआ।

गांधी जी का नेतृत्व उनके मौलिक

दर्शन—सत्य और

अहिंसा पर आधारित

सत्याग्रह

पर टिका

था। उनके

सिद्धांत

ने हिंसा

और युद्ध

को किसी

भी कीमत

पर अस्वीकार

किया। इसी परिप्रेक्ष्य

में, इन

दोनों महायुद्धों

के प्रति

उनका दृष्टिकोण

भारतीय राष्ट्रवाद

और व्यक्तिगत

नैतिक दर्शन के

बीच के

जटिल द्वंद्व

को दर्शाता

है। प्रथम

विश्व युद्ध में

ब्रिटिश राज के

प्रति उनके सहयोग

और द्वितीय

विश्व युद्ध में

उनके प्रबल

प्रतिरोध

के बीच

का स्पष्ट

विरोधाभास

उनकी राजनीतिक

यात्रा के सबसे

अधिक चर्चा

में रहने

वाले और

गूढ़ पहलुओं

में से

एक है

Gandhi

(1920)

2. समस्या कथन (Statement of the Problem)

शोध की

मुख्य समस्या यह है कि गांधी

जी, जो

अहिंसा के कट्टर

समर्थक थे, उन्होंने

प्रथम विश्व युद्ध

में ब्रिटिश

सेना में

भारतीयों

की भर्ती

का सक्रिय

रूप से

समर्थन (सहयोग) क्यों

किया, और

इसके विपरीत,

द्वितीय विश्व युद्ध

में उन्होंने

'भारत छोड़ो

आंदोलन' के माध्यम

से पूर्ण

प्रतिरोध

का आह्वान

क्यों किया? यह

परिवर्तन

एक राजनीतिक

रणनीति थी या यह ब्रिटिश

साम्राज्यवाद

की प्रकृति

के बारे

में उनके

वैचारिक विकास का

परिणाम था? यह शोध सहयोग

और प्रतिरोध

की इन

परस्पर विरोधी स्थितियों

का तुलनात्मक

अध्ययन कर, गांधी

जी के

निर्णयों

को प्रभावित

करने वाले

कारकों और भारतीय

स्वतंत्रता

आंदोलन पर उनके

दूरगामी परिणामों का विश्लेषण

करेगा।

3. शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

प्रस्तुत शोध

के प्रमुख

उद्देश्य

निम्नलिखित

हैं:

1) प्रथम विश्व

युद्ध के दौरान

गांधी जी के सहयोग के

दृष्टिकोण

को प्रभावित

करने वाले

विशिष्ट कारकों (जैसे 'वफादारी'

और स्वशासन

की आशा)

का गहन

विश्लेषण

करना।

2) द्वितीय विश्व

युद्ध में उनके

प्रतिरोध

की रणनीति

(विशेष रूप से

क्रिप्स मिशन की

विफलता और ब्रिटिश

साम्राज्यवाद

से पूर्ण

मोहभंग) के पीछे

के कारणों

की जाँच

करना।

3) दोनों युद्धों

में गांधी

जी के

राजनीतिक

और नैतिक

रुख में

आए वैचारिक

और रणनीतिक

परिवर्तनों

का तुलनात्मक

मूल्यांकन

करना।

4) गांधी जी

के इन

फैसलों का भारतीय

राष्ट्रीय

कांग्रेस

की नीति

और स्वतंत्रता

की अंतिम

प्राप्ति

पर पड़ने

वाले प्रभाव

का आकलन

करना।

4. शोध प्रश्न (Research Questions)

1) गांधी जी

ने प्रथम

विश्व युद्ध में

ब्रिटिश युद्ध प्रयासों

को सक्रिय

समर्थन क्यों दिया,

और क्या

यह समर्थन

उनके अहिंसा

के सिद्धांत

के विपरीत

था?

2) द्वितीय विश्व

युद्ध के दौरान

गांधी जी के दृष्टिकोण

में आए

कट्टरपंथी

परिवर्तन

(सहयोग से प्रतिरोध)

के पीछे

कौन से

प्रमुख राजनीतिक और नैतिक

कारण थे?

3) प्रथम और

द्वितीय विश्व युद्ध

के बीच

गांधी जी की राजनीतिक समझ और

कार्यप्रणाली

में क्या

मूलभूत अंतर आए?

4) इन दोनों

संघर्षों

के प्रति

गांधी जी के भिन्न-भिन्न

दृष्टिकोणों

ने भारतीय

स्वतंत्रता

आंदोलन के अंतिम

मार्ग को किस

प्रकार आकार दिया?

5. शोध पद्धति (Research Methodology)

यह शोध

प्रकृति में ऐतिहासिक

और विश्लेषणात्मक

है। प्राथमिक

रूप से,

इसमें महात्मा गांधी के

मूल लेखन,

उनके पत्र-व्यवहार,

'यंग इंडिया'

और 'हरिजन'

में प्रकाशित

लेखों और कांग्रेस

के प्रस्तावों

का आलोचनात्मक

विश्लेषण

किया जाएगा।

द्वितीयक

स्रोतों में प्रख्यात

इतिहासकारों

की पुस्तकें,

समकालीन अकादमिक जर्नल लेख

और सरकारी

दस्तावेज

शामिल होंगे। इस पद्धति

का उद्देश्य

दोनों विश्व युद्धों

के दौरान

गांधी जी के निर्णयों की पृष्ठभूमि

और औचित्य

को ऐतिहासिक

रूप से

स्थापित करना और

उनकी तुलना

करना है।

6. सैद्धांतिक आधार: गांधी और युद्ध (Theoretical Framework: Gandhi and War)

गांधी जी

के राजनीतिक

और सामाजिक

दर्शन का मूलाधार

उनके दो

अभिन्न सिद्धांत अहिंसा और सत्याग्रह

में निहित

है। युद्ध

जैसे चरम

हिंसात्मक

संघर्षों

के प्रति

उनके दृष्टिकोण

को समझने

के लिए,

इन मूलभूत

अवधारणाओं

का विश्लेषण

अपरिहार्य

है।

6.1. अहिंसा (Ahimsa) और सत्याग्रह (Satyagraha) की अवधारणा

गांधीवादी दर्शन

में, अहिंसा

मात्र हिंसा की

अनुपस्थिति

नहीं है,

बल्कि यह सक्रिय

प्रेम, सद्भावना और सभी

जीवित प्राणियों

के प्रति

करुणा की सकारात्मक

शक्ति है। गांधी

जी के

अनुसार, अहिंसा का अर्थ

है विचार,

शब्द और

कर्म से

किसी को

चोट न पहुँचाना।

उनका मानना

था कि

अहिंसा सबसे शक्तिशाली

बल है,

जो शारीरिक

बल से

कहीं अधिक

श्रेष्ठ है। इसी

संदर्भ में, उन्होंने

युद्ध की संस्था

को मानव

सभ्यता के लिए

एक नैतिक

पतन के

रूप में

देखा।

अहिंसा के

सिद्धांत

का क्रियान्वयन

ही सत्याग्रह

है, जिसे

'सत्य बल'

या 'आत्मा

बल' के

रूप में

परिभाषित

किया जाता

है Chandra,

B. (2000) सत्याग्रह

हिंसा के उपयोग

के बिना

अन्याय और दमन

का विरोध

करने का

एक तरीका

है। यह

कायरता से दूर,

सत्य और

आत्म-पीड़ा

पर आधारित

प्रतिरोध

है। गांधी

जी स्पष्ट

रूप से

कहते थे

कि कायरता

और हिंसा

के बीच

चयन करना

पड़े तो

वे हिंसा

को प्राथमिकता

देंगे, क्योंकि कायरता निष्क्रिय

और निंदनीय

है, जबकि

हिंसा में कम

से कम

सक्रियता

और आत्म-रक्षा

का तत्व

होता है।

उन्होंने

कहा था,

"जहाँ केवल कायरता

और हिंसा

के बीच

चयन करना

हो, मैं

हिंसा की सलाह

दूँगा" Gandhi

(1920) यह

बयान उनके

दर्शन की जटिलता

को उजागर

करता है,

जहाँ अहिंसा

सर्वोच्च

है, लेकिन

कायरता सबसे बड़ा

पाप है।

गांधी जी

ने युद्ध

को एक

नैतिक बुराई माना,

और उन्होंने

साम्राज्यवादी

युद्धों के लिए

किसी एक

पक्ष को

नहीं, बल्कि

सभी साम्राज्यवादी

शक्तियों

को उत्तरदायी

ठहराया Erikson

(1969) उनका

आदर्श युद्ध का

पूर्ण त्याग था,

फिर भी,

उनकी राजनीतिक

रणनीतियों

में परिस्थितिजन्य

लचीलापन दिखाई देता

है, जिसने

उन्हें युद्ध के

कुछ पहलुओं

के साथ

जुड़ने की अनुमति

दी।

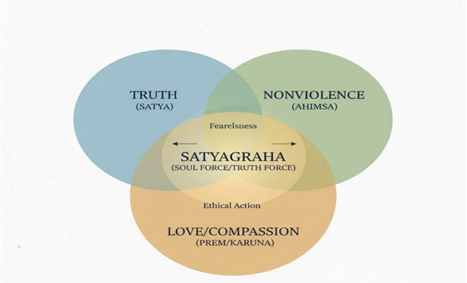

चित्र 1

|

चित्र

1

The Interonteccted

Principles of Gandhi’s Philosophy Satyagraha: The Fusion of Truth,

Nonviolence, and Love |

7. व्याख्या

1) वेन आरेख:

सत्याग्रह

का सिद्धांत

(The Principle of Satyagraha)

यह वेन

आरेख महात्मा

गांधी के राजनीतिक

और नैतिक

दर्शन के तीन

मूलभूत स्तंभों – सत्य (Truth),

अहिंसा (Nonviolence),

और प्रेम/करुणा (Love/Compassion)

के अंतर्संबंध

को स्पष्ट

करता है।

·

मूल अवधारणा:

सत्याग्रह इन

तीनों सिद्धांतों

का व्यावहारिक

और सक्रिय

विलय है।

यह किसी

एक तत्व

की कमी

को स्वीकार

नहीं करता

है।

·

सत्याग्रह (केंद्र): यह

इन तीनों

वृत्तियों

के प्रतिच्छेदन

बिंदु (Intersection)

पर स्थित

है। इसे

सत्य बल

(Truth Force)

या आत्म

बल भी

कहा जाता

है। यह

अन्याय के विरुद्ध

लड़ने का सबसे

शुद्ध और सक्रिय,

भयहीन तरीका है,

जो नैतिकता

और करुणा

पर आधारित

है।

2)

सहयोग की

रणनीति और "भर्ती

करने वाला

सार्जेंट"

प्रथम विश्व

युद्ध (WW I) के दौरान

गांधी जी का दृष्टिकोण

उनके सैद्धांतिक

रुख से

एक महत्वपूर्ण

विचलन (deviation)

प्रतीत होता है।

भारत लौटने

के बाद,

उन्होंने

ब्रिटिश सरकार को

समर्थन देने का

फैसला किया। उनका

यह निर्णय

किसी सैन्य

आवश्यकता

के कारण

नहीं, बल्कि

एक गहरे

राजनीतिक

और नैतिक

औचित्य पर आधारित

था, जिसे

"सहयोग की रणनीति"

के रूप

में समझा

जा सकता

है।

·

सहयोग का

नैतिक और राजनीतिक

औचित्य : गांधी

जी का

मानना था कि यदि भारतीय

नागरिक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल

के भीतर

समान नागरिकता

(Equal Citizenship)

और स्वराज

(Home Rule)

की अपेक्षा

रखते हैं,

तो उन्हें

ब्रिटिश साम्राज्य

के संकट

के समय

ईमानदारी

से सहयोग

देना चाहिए।

Brown

(1972) यह

एक प्रकार

का नैतिक

सौदा था:

वफादारी साबित करो,

और फिर

न्याय की माँग

करो। उन्होंने

स्वयं को 'भर्ती

करने वाला

सार्जेंट'

(Recruiting Sergeant) कहा और देशवासियों

को ब्रिटिश

सेना में

शामिल होने के

लिए प्रोत्साहित

किया। उन्होंने तर्क दिया

कि यदि

भारतीय केवल अधिकार

चाहते हैं और

कर्तव्य नहीं निभाते,

तो वे

स्वराज के योग्य

नहीं हैं।

इस चरण

में, उन्होंने

ब्रिटिश शासन को

सुधारने योग्य माना

और उसे

फासीवादी

शक्तियों

से कम

बुरा समझा।

·

अहिंसा और

सहयोग के बीच

द्वंद्व : यह

सहयोग उनके अहिंसा

के सिद्धांत

के विपरीत

था, और

स्वयं गांधी जी

भी इस

आंतरिक द्वंद्व से अवगत

थे। हालांकि,

उन्होंने

इस कार्य

को 'अहिंसक'

नहीं माना।

कुछ इतिहासकारों

का मत

है कि

यह उनकी

राजनीतिक

व्यावहारिकता

(Political Pragmatism) थी। उनका मानना

था कि

भारतीयों

को पहले

हथियारों

का उपयोग

करना और

वीरता दिखाना सीखना चाहिए,

बजाय इसके

कि वे

कायरतापूर्ण

निष्क्रियता

बनाए रखें।

इस प्रकार,

उनके लिए,

ब्रिटिश की सहायता

एक कल्याणकारी

निवेश था, जिसके

माध्यम से वे ब्रिटिश सत्ता से

सम्मानपूर्वक

स्वराज प्राप्त करने की

उम्मीद कर रहे

थे।Gandhi (1918) उनका

यह कदम

राजनीतिक

लक्ष्य (स्वराज) को नैतिक

सिद्धांत

(अहिंसा) पर अस्थायी

रूप से

वरीयता देने जैसा

था, यह

मानते हुए कि

युद्ध के बाद

ब्रिटिश न्यायसंगत

कार्रवाई

करेंगे।

यह सैद्धांतिक

आधार, जो

अहिंसा को सर्वोच्च

स्थान देता है

लेकिन व्यवहार में सहयोग

की अनुमति

देता है,

हमें प्रथम

विश्व युद्ध और

द्वितीय विश्व युद्ध

के बीच

उनके दृष्टिकोण

में आए

गहरे बदलाव

को समझने

के लिए

आवश्यक है। पहले

युद्ध की विफलता

(स्वराज न मिलना) ने

उनके इस

सहयोग के सिद्धांत

को पूरी

तरह से

नष्ट कर

दिया, जिसने

उन्हें दूसरे युद्ध

में पूर्ण

प्रतिरोध

की ओर

अग्रसर किया।

8. प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी का दृष्टिकोण: सहयोग (The First World War: Cooperation)

महात्मा गांधी

जनवरी 1915 में दक्षिण

अफ्रीका से भारत

लौटे। उनके भारत

आगमन का

समय ठीक

प्रथम विश्व युद्ध

(1914–1918) के दौरान

हुआ था।

भारत की

राजनीति में सक्रिय

होने से

पहले, उन्होंने

अपने राजनीतिक

गुरु गोपाल

कृष्ण गोखले की

सलाह पर

एक वर्ष

तक देश

का भ्रमण

किया। इस प्रारंभिक

चरण में,

ब्रिटिश राज के

प्रति उनका दृष्टिकोण

पूर्ण सहयोग का

था, जो

उनके राजनीतिक

जीवन में

एक अनूठा

और विवादास्पद

अध्याय बन गया।

1) सहयोग के

कारण और

औचित्य

प्रथम विश्व

युद्ध में गांधी

जी द्वारा

ब्रिटिश युद्ध प्रयासों

का समर्थन

कई राजनीतिक,

नैतिक और रणनीतिक

कारकों पर आधारित

था। ये

कारण उनके

उस समय

के राजनीतिक

दर्शन और व्यावहारिक

आशाओं को दर्शाते

हैं:

·

ब्रिटिश न्यायप्रियता

में प्रारंभिक

विश्वास: गांधी

जी ने

अपने शुरुआती

वर्षों में ब्रिटिश

संवैधानिक

सिद्धांतों

की न्यायप्रियता

में दृढ़

विश्वास रखा था।

दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने

ब्रिटिश साम्राज्य

के भीतर

रहते हुए

ही भारतीयों

के अधिकारों

के लिए

लड़ाई लड़ी थी।

उनका यह

मानना था कि यदि भारतीय

संकट के

समय ब्रिटिश

साम्राज्य

के प्रति

अपनी वफादारी

(Loyalty)

साबित करते हैं,

तो युद्ध

की समाप्ति

पर ब्रिटिश

सरकार नैतिक रूप

से भारत

को स्वशासन

(Home Rule)

या कम

से कम

व्यापक राजनीतिक सुधार देने

के लिए

बाध्य होगी। Brown

(1972) यह

सहयोग 'ईमानदार सहयोग' की

नीति का

एक हिस्सा

था, जहाँ

अधिकार प्राप्त करने से

पहले कर्तव्य

पूरा करना

आवश्यक माना गया।

·

नागरिक अधिकार

के बदले

नैतिक कर्तव्य: गांधी

जी ने

युद्ध में भागीदारी

को एक

नैतिक कर्तव्य के रूप

में देखा,

जिसे पूरा

किए बिना

भारतीय स्वराज का दावा

नहीं कर

सकते थे।

उन्होंने

तर्क दिया

कि यदि

भारतीय केवल अधिकार

चाहते हैं और

कर्तव्य नहीं निभाते

हैं, तो

वे स्वराज

के योग्य

नहीं होंगे।

उन्होंने

यह स्पष्ट

किया: "यदि हम

साम्राज्य

के नागरिक

होने का

दावा करते

हैं, तो

हमें साम्राज्य

की रक्षा

में भागीदार

होना चाहिए"। Gandhi (1918) यह

भागीदारी

भविष्य में समानता

के आधार

पर राजनीतिक

सौदेबाजी

के लिए

एक मजबूत

आधार तैयार

करने की

रणनीति थी।

·

कायरता से

मुक्ति और वीरता

का आह्वान: गांधी

जी ने

महसूस किया कि

भारतीय समाज निष्क्रियता

और कायरता

के दोष

से ग्रस्त

है। उन्होंने

अपने अनुयायियों

से कहा

कि यदि

अहिंसा अभी तक

उनकी अंतरात्मा

की सहज

शक्ति नहीं बनी

है, तो

उन्हें कायरतापूर्ण

निष्क्रियता

से बेहतर

है कि

वे वीरतापूर्वक

युद्ध लड़ें। उनका मानना

था कि

हथियार उठाना और

शत्रु का सामना

करना निष्क्रियता

और अधीनता

की कायरता

से श्रेष्ठ

है। इस

प्रकार, युद्ध में

सेना में

भर्ती होना, उनके

लिए, भारतीयों

के भीतर

वीरता और आत्म-सम्मान

की भावना

जगाने का एक माध्यम था।

2)

कार्य और

परिणाम

गांधी जी

ने केवल

मौखिक समर्थन नहीं दिया,

बल्कि उन्होंने सक्रिय रूप से

ब्रिटिश युद्ध प्रयासों

में योगदान

दिया:

·

भर्ती को

प्रोत्साहन

("भर्ती करने वाला

सार्जेंट"): गांधी

जी ने

पूरे देश

में घूम-घूमकर

भारतीयों

को सेना

में भर्ती

होने के

लिए प्रेरित

किया। इस सक्रिय

प्रयास के कारण

उन्हें उपहास में

"भर्ती करने वाला

सार्जेंट"

(Recruiting Sergeant) कहा जाने लगा।

Guha (2013) उन्होंने

खेड़ा (गुजरात) में विशेष

रूप से

भर्ती अभियान चलाया, जहाँ

उन्होंने

स्थानीय लोगों से

सेना में

शामिल होने का

आग्रह किया।

·

युद्ध प्रयासों

में वित्तीय

और भौतिक

सहयोग: उन्होंने

युद्ध के लिए

धन जुटाने

और अन्य

भौतिक सहायता जुटाने में भी

ब्रिटिश अधिकारियों

का सहयोग

किया। यह उनकी

वफादारी साबित करने

की नीति

का मूर्त

रूप था,

जिसकी अपेक्षा उन्हें यह थी कि इसका

प्रतिफल उन्हें युद्ध की

समाप्ति पर राजनीतिक

आजादी के रूप

में मिलेगा।

·

युद्धोपरांत मोहभंग

(Post-War Disillusionment): प्रथम

विश्व युद्ध की

समाप्ति पर, गांधी

जी की

उम्मीदें

पूरी तरह

टूट गईं।

स्वराज देने के

बजाय, ब्रिटिश

सरकार ने रौलेट

एक्ट (Rowlatt Act)

जैसे दमनकारी

कानून लागू किए,

जिसने भारतीयों की राजनीतिक

स्वतंत्रता

को और

सीमित कर दिया।

इस विश्वासघात

ने गांधी

जी को

यह एहसास

कराया कि ब्रिटिश

राज केवल

शोषण पर

आधारित है और सहयोग की

नीति व्यर्थ

है। यह

मोहभंग ही वह महत्त्वपूर्ण

कारक बना

जिसने उन्हें सहयोग के

मार्ग से हटाकर

1920 में असहयोग

आंदोलन और अंततः

द्वितीय विश्व युद्ध

में पूर्ण

प्रतिरोध

की ओर

अग्रसर किया।

संक्षेप में,

प्रथम विश्व युद्ध

में गांधी

जी का

सहयोग उनकी राजनीतिक

परिपक्वता

से पहले

की एक

रणनीतिक पहल थी,

जो ब्रिटिश

न्याय और सद्भावना

में उनके

प्रारंभिक

विश्वास पर आधारित

थी। इसकी

विफलता ने द्वितीय

विश्व युद्ध के

लिए एक

बिल्कुल भिन्न, अधिक

कट्टरपंथी

प्रतिरोध

की नींव

रखी।

9. द्वितीय विश्व युद्ध में गांधी जी का दृष्टिकोण: प्रतिरोध (The Second World War: Resistance)

द्वितीय विश्व

युद्ध (1939–1945) के आगमन

पर, महात्मा

गांधी का दृष्टिकोण

प्रथम विश्व युद्ध

के विपरीत,

ब्रिटिश राज के

प्रति पूर्ण प्रतिरोध

का था।

यह वैचारिक

और रणनीतिक

परिवर्तन

उनकी राजनीतिक

यात्रा में एक

महत्त्वपूर्ण

मोड़ था,

जिसने अंततः भारतीय

स्वतंत्रता

आंदोलन की दिशा

निर्धारित

की।

1) प्रतिरोध के

कारण और

वैचारिक सुदृढ़ता

द्वितीय विश्व

युद्ध में गांधी

जी द्वारा

ब्रिटिश युद्ध प्रयासों

के विरोध

के पीछे

कई गहरे

राजनीतिक,

नैतिक और ऐतिहासिक

कारण थे,

जो प्रथम

विश्व युद्ध के

अनुभव से उपजे

थे:

·

प्रथम विश्व

युद्ध के सहयोग

से उपजा

मोहभंग: पहला

और सबसे

महत्वपूर्ण

कारक प्रथम

विश्व युद्ध के

बाद ब्रिटिश

सरकार द्वारा किए गए

विश्वासघात

का अनुभव

था। वफादारी

और सहयोग

के बावजूद,

भारतीयों

को स्वशासन

के बजाय

रौलेट एक्ट और

जलियाँवाला

बाग हत्याकांड

जैसी दमनकारी

नीतियाँ मिलीं। इस अनुभव

ने गांधी

जी को

यह सिखाया

कि ब्रिटिश

सरकार की न्यायप्रियता

में विश्वास

करना एक

राजनीतिक

भूल थी,

और सहयोग

से स्वराज

प्राप्त नहीं किया

जा सकता।

·

भारत को

युद्ध में शामिल

करने पर

आपत्ति: ब्रिटिश

वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो

ने भारतीय

निर्वाचित

प्रतिनिधियों

या केंद्रीय

विधानमंडल

की सहमति

के बिना,

एकतरफा ढंग से

भारत को

युद्ध में झोंक

दिया। Nanda

(1958) गांधी

जी और

कांग्रेस

ने इस

साम्राज्यवादी

फरमान का कड़ा

विरोध किया। गांधी

जी ने

स्पष्ट किया कि

"भारत किसी साम्राज्यवादी

युद्ध में शामिल

नहीं होगा"।

Gandhi

(1939)

·

युद्ध की

साम्राज्यवादी

प्रकृति: गांधी

जी ने

द्वितीय विश्व युद्ध

को मुख्य

रूप से

साम्राज्यवादी

शक्तियों,

जिनमें ब्रिटेन भी शामिल

था, के

बीच सत्ता

और क्षेत्रीय

नियंत्रण

के लिए

लड़ा जा

रहा युद्ध

माना। उनका मानना

था कि

ब्रिटेन एक तरफ

लोकतंत्र

की रक्षा

की बात

कर रहा

है, जबकि

दूसरी तरफ भारत

जैसे बड़े

राष्ट्र पर शासन

कर रहा

है। गांधी

जी ने

तर्क दिया

कि जब

तक ब्रिटेन

स्वयं भारत को

स्वतंत्रता

नहीं देता,

तब तक

उसे लोकतंत्र

के पक्षधर

होने का

नैतिक अधिकार नहीं है।

Brown

(1977)

·

अहिंसा के

सिद्धांत

की सुदृढ़ता: इस

चरण में

गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत

राजनीतिक

रणनीति के बजाय

एक नैतिक

आवश्यकता

बन गया

था। उन्होंने

स्पष्ट किया कि

वे नाज़ीवाद

और फासीवाद

की हिंसा

के विरोधी

हैं, लेकिन

वे ब्रिटेन

को सैन्य

सहायता नहीं दे

सकते क्योंकि

यह उनके

मूल सिद्धांत

के खिलाफ

है। उन्होंने

यह भी

कहा कि

"मैं अहिंसा

के सिद्धांत

से समझौता

करके स्वराज

नहीं चाहता"।

Nanda

(1958)

2) प्रतिरोध की

अभिव्यक्ति

और कार्यप्रणाली

द्वितीय विश्व

युद्ध के दौरान

गांधी जी के प्रतिरोध ने विभिन्न

चरणों में आकार

लिया, जो

अंततः 'भारत छोड़ो

आंदोलन' के रूप

में परिणत

हुआ:

·

व्यक्तिगत सत्याग्रह

(1940-1941): प्रारंभिक चरण

में, गांधी

जी ने

व्यापक जन आंदोलन

से परहेज

करते हुए,

व्यक्तिगत

सत्याग्रह

की शुरुआत

की। इसका

उद्देश्य

युद्ध का विरोध

करना और

ब्रिटिश सरकार को

यह दिखाना

था कि

भारतीय जनता युद्ध

में शामिल

होने की

इच्छुक नहीं है।

विनोबा भावे पहले

सत्याग्रही

बने, जिन्होंने

युद्ध विरोधी नारे लगाते

हुए गिरफ्तारी

दी। यह

आंदोलन प्रतीकात्मक

था, लेकिन

इसने सरकार

पर नैतिक

दबाव बनाया।

·

क्रिप्स मिशन

की अस्वीकृति

(1942): मार्च 1942 में, ब्रिटिश

सरकार ने युद्ध

में भारतीय

सहयोग प्राप्त करने के

लिए क्रिप्स

मिशन भारत

भेजा। मिशन ने

युद्ध के बाद

भारत को

डोमिनियन

स्टेटस देने का

प्रस्ताव

रखा, लेकिन

तत्काल स्वतंत्रता

की माँग

को खारिज

कर दिया।

गांधी जी ने इस प्रस्ताव

को "दिवालिया

बैंक का

उत्तर-दिनांकित

चेक" (A post-dated cheque on a crashing bank) कहकर

खारिज कर दिया।

क्रिप्स मिशन की

विफलता ने गांधी

जी को

यह विश्वास

दिला दिया

कि ब्रिटिश

सरकार की मंशा

भारत को

स्वतंत्रता

देने की

नहीं है।

·

'भारत छोड़ो

आंदोलन' (Quit India Movement) (1942): क्रिप्स

मिशन की

विफलता के बाद,

गांधी जी ने अब तक के सबसे

बड़े जन

आंदोलन, 'भारत छोड़ो

आंदोलन' (QIM) का आह्वान

किया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे

में अखिल

भारतीय कांग्रेस कमेटी के

सत्र में,

उन्होंने

प्रसिद्ध

नारा दिया:

"करो या

मरो" (Do or Die)।

यह नारा

निष्क्रिय

प्रतिरोध

के बजाय

सक्रिय संघर्ष की आवश्यकता

को दर्शाता

था। इस

आंदोलन का लक्ष्य

तुरंत ब्रिटिश राज की

समाप्ति था, भले

ही मित्र

राष्ट्रों

को युद्ध

में परेशानी

हो। गांधी

जी ने

निष्कर्ष

निकाला कि भारत

को स्वतंत्र

हुए बिना,

विश्व में शांति

स्थापित नहीं हो

सकती।

द्वितीय विश्व

युद्ध में गांधी

जी का

प्रतिरोध

प्रथम युद्ध के

अनुभव से उपजा

एक सचेत

और सैद्धांतिक

निर्णय था। यह

न केवल भारतीय स्वतंत्रता

की मांग

का मुखर

प्रदर्शन

था, बल्कि

ब्रिटिश साम्राज्यवाद

के प्रति

उनके गहरे

नैतिक विरोध की

भी अभिव्यक्ति

था।

10. तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis)

प्रथम विश्व

युद्ध में महात्मा

गांधी का दृष्टिकोण

सहयोग का था, जबकि द्वितीय

विश्व युद्ध में

यह पूर्ण

प्रतिरोध

का था।

इन दोनों

विश्वव्यापी

संघर्षों

के प्रति

उनके परस्पर

विरोधी रुख का

तुलनात्मक

विश्लेषण,

उनकी राजनीतिक

परिपक्वता,

ब्रिटिश राज की

प्रकृति की उनकी

समझ और

उनके नैतिक

सिद्धांतों

के विकास

को समझने

के लिए

आवश्यक है।

1) वैचारिक एवं

रणनीतिक परिवर्तन का आधार

गांधी जी

के दृष्टिकोण

में यह

मौलिक परिवर्तन अचानक नहीं

आया, बल्कि

यह प्रथम

विश्व युद्ध के

अनुभव और ब्रिटिश

साम्राज्यवाद

के प्रति

उनके मोहभंग

का तार्किक

परिणाम था:

तालिका 1

|

तुलना

का आधार (Basis of Comparison) |

प्रथम

विश्व युद्ध (WW I): सहयोग |

द्वितीय

विश्व युद्ध (WW II): प्रतिरोध |

|

मुख्य

लक्ष्य |

"स्वराज

के लिए

प्रवेश शुल्क": वफादारी साबित कर

युद्धोपरांत

राजनीतिक

सुधार (स्वराज) प्राप्त करना। |

"तत्काल

मुक्ति": ब्रिटिश राज को

तुरंत समाप्त कर भारत

को लोकतंत्र

के पक्ष

में नैतिक

रूप से

खड़ा करना। |

|

ब्रिटिश

राज के प्रति

धारणा |

ब्रिटिश

न्यायप्रियता

में

प्रारंभिक

विश्वास; सुधार की

संभावना। |

ब्रिटिश

साम्राज्यवाद

की शोषणकारी

प्रकृति का

पूर्ण बोध; कोई

विश्वास

नहीं। |

|

कार्रवाई

की प्रकृति |

सक्रिय

सहयोग (Active

Cooperation): सेना

में भर्ती के

लिए

प्रोत्साहित

करना। |

सक्रिय

संघर्ष (Active Struggle): व्यक्तिगत

सत्याग्रह

और 'भारत

छोड़ो

आंदोलन' का

नेतृत्व। |

|

अहिंसा

का

अनुप्रयोग |

सिद्धांत

पर

व्यावहारिक

लचीलापन; कायरता से

बचने के लिए

हिंसा को

द्वितीय

विकल्प

मानना। |

सिद्धांत

पर नैतिक

सुदृढ़ता; युद्ध में

किसी भी

प्रकार की

भागीदारी को

अस्वीकार

करना। |

|

परिणाम

की अपेक्षा |

स्वशासन

(Swaraj)

या डोमिनियन

स्टेटस की

उम्मीद। |

स्वतंत्रता

(Independence) के

अतिरिक्त

कोई विकल्प

नहीं। |

2) वैचारिक और

रणनीतिक परिवर्तन के प्रमुख

कारक

सहयोग से

प्रतिरोध

तक के

इस परिवर्तन

को निम्नलिखित

तीन प्रमुख

कारकों के माध्यम

से समझा

जा सकता

है:

·

राजनीतिक अनुभव

और मोहभंग

की परिणति: प्रथम

विश्व युद्ध के

बाद, गांधी

जी को

ब्रिटिश सरकार की

ओर से

घोर निराशा

मिली। रौलेट एक्ट

और जलियाँवाला

बाग जैसी

घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया

कि ब्रिटिश

राज का

आधार न्याय

नहीं, बल्कि

बल और

दमन है।

इस अनुभव

ने उन्हें

सिखाया कि साम्राज्यवादी

शक्ति नैतिक तर्क

से नहीं

झुकती। द्वितीय विश्व युद्ध

तक, उनका

मानना सुदृढ़ हो चुका

था कि

ब्रिटेन केवल अपने

स्वार्थ के लिए

लड़ रहा

है और

क्रिप्स मिशन ने

इस अविश्वास

को अंतिम

रूप दे

दिया।

·

सिद्धांत की

सुदृढ़ता

(Moral Crystallization): प्रथम

विश्व युद्ध के

दौरान, गांधी जी

के कई

सहयोगियों

ने उनके

भर्ती प्रयासों को उनकी

अहिंसा की प्रतिज्ञा

के विरुद्ध

माना था[8]।

इस आलोचना

और स्वयं

के आंतरिक

द्वंद्व ने द्वितीय

विश्व युद्ध तक

उनके सिद्धांतों

को शुद्ध

कर दिया।

1940 के दशक

तक, गांधी

जी राजनीतिक

रणनीति के लिए

अहिंसा से समझौता

करने को

तैयार नहीं थे।

उन्होंने

द्वितीय विश्व युद्ध

को "साम्राज्यवादी

व्यापारिक

युद्ध" कहा और

तर्क दिया

कि फासीवाद

का सामना

हिंसा से नहीं,

बल्कि नैतिक और

अहिंसक प्रतिरोध से किया

जाना चाहिए।

यह वैचारिक

सुदृढ़ता

उनके 'भारत

छोड़ो आंदोलन' में स्पष्ट

रूप से

दिखाई दी।

·

भारतीय राष्ट्रवाद

की बढ़ती

चेतना: 1914-1918 के

दौरान, गांधी जी

भारत की

मुख्यधारा

की राजनीति

में नए

थे। 1939 तक,

वह भारतीय

राष्ट्रीय

आंदोलन के निर्विवाद

नेता बन

चुके थे,

और राष्ट्रवाद

की भावना

बड़े पैमाने

पर फैल

चुकी थी।

भारतीय जनता अब

केवल राजनीतिक

सुधारों से संतुष्ट

नहीं थी;

वे पूर्ण

स्वतंत्रता

चाहते थे। गांधी

जी ने

इस बढ़ती

हुई राष्ट्रवादी

चेतना को पहचाना

और 'भारत

छोड़ो आंदोलन' के रूप

में इसे

दिशा दी,

जिसने प्रतिरोध को एक राष्ट्रीय

आवश्यकता

बना दिया।

गांधी जी

के दृष्टिकोण

का तुलनात्मक

अध्ययन यह स्थापित

करता है

कि प्रथम

विश्व युद्ध में

सहयोग एक रणनीतिक

निवेश था, जो नैतिक रूप

से संदिग्ध

था और

राजनीतिक

रूप से

विफल रहा।

इसके विपरीत,

द्वितीय विश्व युद्ध

में प्रतिरोध

एक परिणामी

निष्कर्ष

था, जो

राजनीतिक

अनुभव, नैतिक सिद्धांतों

की सुदृढ़ता

और भारतीय

राष्ट्रवाद

की आकांक्षाओं

पर आधारित

था। यह

परिवर्तन

गांधी जी की एक राजनेता

के रूप

में विकसित

होने की

प्रक्रिया

को दर्शाता

है, जहाँ

उन्होंने

सीखा कि

स्वराज केवल नैतिक

अपील से

नहीं, बल्कि

साम्राज्यवाद

के खिलाफ

निर्णायक

और सामूहिक

प्रतिरोध

से ही

प्राप्त किया जा

सकता है।

11. निष्कर्ष (Conclusion)

यह तुलनात्मक

अध्ययन स्पष्ट रूप से

दर्शाता है कि महात्मा गांधी का

प्रथम विश्व युद्ध

में ब्रिटिश

राज को

सहयोग और द्वितीय

विश्व युद्ध में

उनका प्रबल

प्रतिरोध,

उनके वैचारिक

विकास और राजनीतिक

व्यावहारिकता

के बीच

के जटिल

संबंध को रेखांकित

करता है।

प्रथम विश्व युद्ध

में सहयोग

की नीति

मुख्य रूप से

रणनीतिक थी यह ब्रिटिश न्यायप्रियता

में प्रारंभिक

विश्वास पर आधारित

एक नैतिक

निवेश था, जिसका

उद्देश्य

वफादारी के बदले

में स्वशासन

(Swaraj)

प्राप्त करना था।

इस चरण

में, उन्होंने

कायरता से बचने

के लिए

अहिंसा के सिद्धांत

पर अस्थायी

समझौता किया और

भारतीयों

को सेना

में भर्ती

होने के

लिए प्रोत्साहित

किया।

हालांकि, युद्धोपरांत

ब्रिटिश दमन (विशेष

रूप से

रौलेट एक्ट और

जलियाँवाला

बाग) ने

इस विश्वास

को पूरी

तरह से

नष्ट कर

दिया। द्वितीय विश्व युद्ध

तक, गांधी

जी का

दृष्टिकोण

मौलिक रूप से

परिवर्तित

हो गया।

उनका प्रतिरोध

राजनीतिक

और नैतिक

रूप से

सुदृढ़ था, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद

की शोषणकारी

प्रकृति के पूर्ण

बोध पर

आधारित था। उन्होंने

युद्ध को लोकतंत्र

बनाम तानाशाही

की लड़ाई

के बजाय,

साम्राज्यवादियों

के बीच

सत्ता संघर्ष के रूप

में देखा।

इस चरण

में, उन्होंने

अपनी अहिंसा

के सिद्धांत

को सर्वोच्च

रखा और

'भारत छोड़ो

आंदोलन' के माध्यम

से तत्काल

स्वतंत्रता

की माँग

की।

12. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव

गांधी जी

के इन

भिन्न-भिन्न

दृष्टिकोणों

ने भारतीय

स्वतंत्रता

आंदोलन की दिशा

को निर्णायक

रूप से

आकार दिया:

1)

सहयोग की

विफलता (WW I): प्रथम

विश्व युद्ध में

सहयोग की विफलता

ने गांधी

जी को

यह सिखाया

कि ब्रिटिश

सरकार की नैतिक

अपील पर

भरोसा करना व्यर्थ

है। इस

अनुभव ने उन्हें

1920 में असहयोग

आंदोलन जैसे बड़े

पैमाने के जन-आधारित,

संघर्षशील

प्रतिरोध

के मार्ग

पर अग्रसर

किया।

2)

प्रतिरोध की

निर्णायकता

(WW II): द्वितीय

विश्व युद्ध में

'भारत छोड़ो

आंदोलन' (QIM)

का आह्वान

भारतीय स्वतंत्रता

संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था।

युद्ध के बावजूद,

QIM ने ब्रिटिश

राज को

यह स्पष्ट

संदेश दिया कि

वे अब

भारत पर

शासन नहीं

कर सकते।

इस आंदोलन

ने भारत

की स्वतंत्रता

को अपरिवर्तनीय

बना दिया

और स्वतंत्रता

प्राप्ति

का मार्ग

प्रशस्त किया। ब्रिटेन

को अंततः

यह एहसास

हुआ कि

युद्ध के बाद

भारत पर

नियंत्रण

बनाए रखना

आर्थिक और सैन्य

दोनों रूप से

असंभव होगा।

13. भविष्य की शोध दिशा

गांधी जी

के दृष्टिकोण

का यह

तुलनात्मक

अध्ययन आज भी प्रासंगिक

है। सहयोग

से प्रतिरोध

तक का

यह विकास

आधुनिक राजनीतिक संघर्षों और आंदोलनों

के लिए

एक मूल्यवान

सबक प्रदान

करता है,

जहाँ नैतिक

दृढ़ता और रणनीतिक

व्यावहारिकता

के बीच

संतुलन बनाना आवश्यक

होता है।

भविष्य में शोध

निम्नलिखित

दिशाओं में जा

सकता है:

·

नैतिकता बनाम

राजनीति: क्या

गांधी जी ने वास्तव में प्रथम

विश्व युद्ध में

अपनी 'अहिंसा'

का उल्लंघन

किया था,

या उन्होंने

इसे कायरता

के मुकाबले

एक 'कम

बुराई' के रूप

में देखा

था?

·

वैश्विक प्रासंगिकता: विश्व

युद्धों के प्रति

गांधी जी के रुख की

तुलना मार्टिन लूथर किंग

जूनियर या नेल्सन

मंडेला जैसे अन्य

अहिंसक आंदोलनों के नेताओं

के वैश्विक

संघर्षों

के प्रति

दृष्टिकोण

से करना।

कुल मिलाकर,

प्रथम और द्वितीय

विश्व युद्ध के

दौरान गांधी जी

के दृष्टिकोण

की भिन्नता

उनके राजनीतिक

जीवन का

सार है,

जो दर्शाता

है कि

उनका नेतृत्व

न केवल सैद्धांतिक

रूप से

प्रेरित था, बल्कि

ऐतिहासिक

अनुभवों के साथ

विकसित होता गया,

जिससे भारत को

अंततः स्वतंत्रता

मिली।

None.

None.

Bandyopadhyay, S. (2004). From Plassey to Partition:

A History of Modern India

(305-310). Orient Blackswan.

Brown, J. M. (1972). Gandhi's Rise to Power: Indian Politics 1915-1922 (45-55). Cambridge University Press.

Brown, J. M. (1977). Gandhi and Civil Disobedience: The Mahatma in Indian Politics 1928-1934 (310-315). Cambridge University Press. https://doi.org/10.2307/1856496

Chandra, B. (2000). India's Struggle for Independence

(465-472). Penguin Books India.

Erikson, E. H. (1969). Gandhi's truth: On the Origins of

Militant Nonviolence (275-280). W. W. Norton & Company.

Gandhi, M. K. (1918). Speeches and Writings of Mahatma Gandhi

(40-42). G. A. Natesan and Company.

Gandhi, M. K. (1920, August 11). Doctrine of the Sword. Young India (Opinion section).

Gandhi, M. K. (1939, September 17). The Non-Violent Way. Harijan, 269-270.

Gandhi, M. K. (1940). An Autobiography: The Story of My Experiments with Truth (Original

Work Published 1927;

450-455). Navajivan Publishing

House.

Guha, R. (2013). Gandhi Before India

(pp. 550-555). Penguin Random House.

Nanda, B. R. (1958). Mahatma Gandhi: A Biography

(290-295). George Allen and Unwin.

Nanda, B. R. (1989). Gandhi: Pan-Islamism, Imperialism and Nationalism in India (330-335). Oxford University Press.

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Granthaalayah 2014-2025. All Rights Reserved.