A

COMPARATIVE STUDY OF THE COLONIAL DECLINE OF THE INDIAN TEXTILE INDUSTRY AND

ITS REVIVAL UNDER THE SWADESHI MOVEMENT

औपनिवेशिक

काल में भारतीय

वस्त्र उद्योग

के पतन और स्वदेशी

आंदोलन के तहत

उसके पुनरुत्थान

का तुलनात्मक अध्ययन

Dr. Bablu Kumar Jayswal 1![]()

1 UGC-NET, School Lecturer, Upgraded

Higher Secondary School, Nawada, Jalalpur, Saran, Bihar, India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: This paper presents a comparative analysis of the causes of the colonial decline of the Indian textile industry and its revival efforts under the Swadeshi Movement. The main argument of this study is that British discriminatory tariff policies and free trade pushed Indian weavers into a severe phase of deindustrialization, placing immense pressure on the rural economy. In contrast, the Swadeshi Movement, which began after 1905, offered ideological resistance to this decline, particularly through the political symbolism of the spinning wheel and khadi. Although Swadeshi efforts did not completely reverse the damage to the rural economy, they strengthened national identity and boosted the Indian mill industry. This research establishes that the textile industry, rather than being merely an economic commodity, became a political weapon of resistance for Indian nationalism, laying the foundation for a limited but significant economic revival in the face of colonial devastation. Hindi: यह शोध पत्र औपनिवेशिक काल में भारतीय वस्त्र उद्योग के पतन के कारणों और स्वदेशी आंदोलन के तहत इसके पुनरुत्थान के प्रयासों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन का मुख्य तर्क है कि ब्रिटिश भेदभावपूर्ण टैरिफ नीतियों और मुक्त व्यापार ने भारतीय बुनकरों को वि-औद्योगीकरण के गंभीर चरण में धकेल दिया, जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव पड़ा। इसके विपरीत, 1905 के बाद शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन ने, विशेष रूप से चरखे और खादी के राजनीतिक प्रतीकवाद के माध्यम से, इस पतन का वैचारिक प्रतिरोध किया। हालाँकि स्वदेशी प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नुकसान को पूरी तरह से नहीं पलट पाए, उन्होंने राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया और भारतीय मिल उद्योग को बढ़ावा दिया। यह शोध स्थापित करता है कि वस्त्र उद्योग भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक मात्र आर्थिक वस्तु के बजाय प्रतिरोध का राजनीतिक हथियार बन गया, जिसने औपनिवेशिक विनाश के सामने सीमित लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक पुनरुत्थान की नींव रखी। |

|||

|

Received 07 September 2025 Accepted 08 October 2025 Published 14 November 2025 Corresponding Author Dr. Bablu

Kumar Jayswal, bablujaiswal805@gmail.com DOI 10.29121/granthaalayah.v13.i10.2025.6445 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2025 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Textile Industry, Swadeshi Movement, Deindustrialization, Colonial

Economic Nationalism, Khadi, Boycott, वस्त्र

उद्योग, स्वदेशी

आंदोलन, वि-औद्योगीकरण,

औपनिवेशिक नीतियाँ,

आर्थिक राष्ट्रवाद,

खादी, बहिष्कार |

|||

1. प्रस्तावना

भारतीय

इतिहास में वस्त्र

उद्योग का स्थान

केवल एक आर्थिक

गतिविधि तक सीमित

नहीं रहा है, बल्कि

यह देश की सभ्यता,

संस्कृति और वैश्विक

व्यापार का एक

प्रमुख प्रतीक

रहा है। मध्यकाल

तक, भारत अपने उत्कृष्ट

मलमल, कैलिको, और

अन्य सूती वस्त्रों

के लिए विश्वव्यापी

ख्याति प्राप्त

कर चुका था। ये

उत्पाद यूरोप,

अफ्रीका और एशिया

के बाजारों में

भारी मांग में

थे, जिससे भारत

एक प्रमुख विनिर्माता

और निर्यातक राष्ट्र

बना रहा।

हालांकि,

18वीं शताब्दी के

उत्तरार्ध में

ईस्ट इंडिया कंपनी

के शासन और बाद

में ब्रिटिश ताज

के सीधे नियंत्रण

के तहत यह स्थिति

नाटकीय रूप से

बदल गई। यह परिवर्तन

केवल आर्थिक नीतियों

का परिणाम नहीं

था, बल्कि इसने

भारतीय समाज की

संरचना को भी गहरा

आघात पहुँचाया।

यही वह पृष्ठभूमि

है जो इस शोध पत्र

के महत्व को स्थापित

करती है—यह वि-औद्योगीकरण

(De-industrialization) की प्रक्रिया

और इसके खिलाफ

हुए राष्ट्रवादी

प्रतिरोध की कहानी

है।

इतिहासकार

रजनी पाम दत्त

ने अपने मौलिक

कार्य में इस बात

पर जोर दिया है

कि भारत को ब्रिटिश

अर्थव्यवस्था

के लिए कच्चे माल

का स्रोत और उनके

तैयार उत्पादों

का बाजार बनाने

की नीति अपनाई

गई। उन्होंने कहा

था:

"भारत

का वि-औद्योगीकरण

और उसे कृषि-प्रधान

देश में परिवर्तित

करना, ब्रिटिश

साम्राज्यवादी

शासन की केंद्रीय

विशेषता थी। भारत

एक औद्योगिक देश

के रूप में नहीं,

बल्कि इंग्लैंड

के कृषि उपनगर

के रूप में स्थापित

हुआ।" Dutt (1947)

यह

शोध पत्र इसी विनाशकारी

आर्थिक नीति के

विस्तार और उसके

खिलाफ स्वदेशी

आंदोलन के रचनात्मक

प्रतिरोध का तुलनात्मक

अध्ययन करता है।

2. शोध समस्या

का कथन और मुख्य

तर्क

यह

शोध पत्र निम्नलिखित

समस्या पर केंद्रित

है: औपनिवेशिक

नीतियों ने कैसे

जानबूझकर भारतीय

वस्त्र उद्योग

का पतन किया, और

क्या स्वदेशी आंदोलन

का पुनरुत्थानकारी

प्रयास उस विनाशकारी

प्रक्रिया को पर्याप्त

रूप से उलट सका?

यह

अध्ययन तर्क देता

है कि 19वीं शताब्दी

के ब्रिटिश भेदभावपूर्ण

शुल्क (Discriminatory

Tariffs) और

मुक्त व्यापार

की नीति ने भारतीय

बुनकरों को उनकी

आजीविका से वंचित

कर दिया, जिससे

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ध्वस्त हो गई।

हालाँकि, बीसवीं

शताब्दी की शुरुआत

में स्वदेशी आंदोलन

ने, वस्त्र को एक

राजनीतिक प्रतीक

(खादी) बनाकर, न केवल

आर्थिक राष्ट्रवाद

की भावना को मजबूत

किया, बल्कि सीमित

रूप से भारतीय

मिल उद्योग और

कुटीर उद्योग को

भी पुनर्जीवित

किया। स्वदेशी

आंदोलन का प्रभाव

आर्थिक से अधिक

मनोवैज्ञानिक

और राजनीतिक था,

जिसने एक राष्ट्रीय

पहचान के लिए उत्प्रेरक

का काम किया।

3. साहित्य

की संक्षिप्त समीक्षा

भारतीय

आर्थिक इतिहास

पर शोध करने वाले

विद्वानों के दो

प्रमुख समूह सामने

आते हैं:

1)

राष्ट्रवादी

इतिहासकार (Economic Nationalists): दादाभाई नौरोजी

और रमेश चंद्र

दत्त (R. C. Dutt) जैसे प्रारंभिक

विचारकों ने ब्रिटिश

शासन के दौरान

भारत के गरीबीकरण

के लिए स्पष्ट

रूप से "धन का निष्कासन

(Drain of Wealth)"

और औद्योगिक पतन

को जिम्मेदार ठहराया।

दत्त ने इस पतन

को विस्तार से

दर्ज करते हुए

कहा:

"इंग्लैंड

से आयात किए गए

सस्ते मशीन-निर्मित

सामानों ने कारीगरों

और बुनकरों को

उनके व्यवसायों

से पूरी तरह वंचित

कर दिया। उन्हें

कृषि की ओर लौटना

पड़ा, जिससे भारत

की भूमि पर अनावश्यक

दबाव पड़ा।" Dutt (1904)

2)

मार्क्सवादी

और आधुनिक इतिहासकार: बिपिन

चंद्रा जैसे विद्वान

वि-औद्योगीकरण

के अस्तित्व को

स्वीकार करते हैं

लेकिन इसके साथ

ही आधुनिक भारतीय

उद्योग (बॉम्बे/अहमदाबाद

मिलें) के सीमित

विकास पर भी ध्यान

केंद्रित करते

हैं, जो स्वदेशी

भावना से प्रेरित

था। उन्होंने स्वदेशी

आंदोलन की भूमिका

को एक "आर्थिक स्कूल

ऑफ थॉट" के रूप

में देखा जिसने

ब्रिटिश नीतियों

का वैचारिक खंडन

किया।

यह

शोध इन दोनों दृष्टिकोणों

का उपयोग करके

पतन के कारणों

और पुनरुत्थान

के प्रयासों का

तुलनात्मक मूल्यांकन

करता है।

4. शोध के

उद्देश्य

इस

तुलनात्मक अध्ययन

के मुख्य उद्देश्य

निम्नलिखित हैं:

1) भारतीय

वस्त्र उद्योग

के पतन में ब्रिटिश

औपनिवेशिक टैरिफ

और व्यापार नीतियों

के विशिष्ट योगदान

का विश्लेषण करना।

2) पतन के

परिणामस्वरूप

भारतीय कारीगरों

और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

पर पड़े सामाजिक-आर्थिक

परिणामों का आकलन

करना।

3) स्वदेशी

आंदोलन द्वारा

वस्त्र उद्योग

के पुनरुत्थान

के लिए अपनाई गई

वैचारिक और व्यावहारिक

रणनीतियों का मूल्यांकन

करना।

4) औपनिवेशिक

विनाश के विपरीत

स्वदेशी पुनरुत्थान

के प्रयासों की

सफलता और सीमा

का तुलनात्मक निष्कर्ष

निकालना।

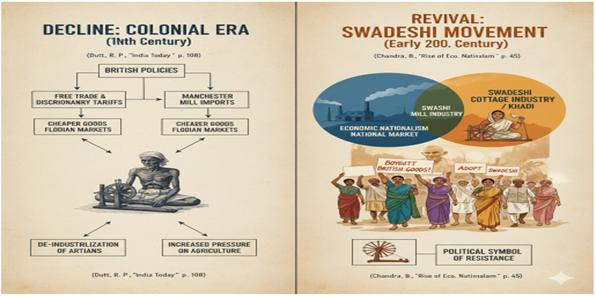

चित्र 1

|

चित्र 1 औपनिवेशिक

विनाश और स्वदेशी

पुनरुत्थान |

यह

आरेखीय चित्र 1 भारतीय

वस्त्र उद्योग

के इतिहास में

दो विरोधी शक्तियों

(औपनिवेशिक विनाश

और राष्ट्रवादी

प्रतिरोध) के प्रभाव

का तुलनात्मक विश्लेषण

प्रस्तुत करता

है।

पतन

का खंड (Decline

Panel): बाईं ओर

का फ़्लोचार्ट

19वीं शताब्दी के

दौरान ब्रिटिश

नीतियों के माध्यम

से हुए वि-औद्योगीकरण

(De-industrialization) की प्रक्रिया

को दर्शाता है।

ब्रिटिश मुक्त

व्यापार और भेदभावपूर्ण

टैरिफ की दोहरी

मार ने मैनचेस्टर

से सस्ते मशीन-निर्मित

माल से भारतीय

बाज़ार को भर दिया,

जिसके परिणामस्वरूप

बुनकरों का बड़े

पैमाने पर विस्थापन

हुआ और ग्रामीण

अर्थव्यवस्था

पर दबाव बढ़ा।

यह खंड आर. पी. दत्त

के इस तर्क को पुष्ट

करता है कि यह पतन

एक नियोजित औपनिवेशिक

रणनीति थी।

पुनरुत्थान

का खंड (Revival

Panel): दाईं ओर

का खंड 20वीं शताब्दी

की शुरुआत में

स्वदेशी आंदोलन

के रचनात्मक प्रतिरोध

को चित्रित करता

है। वेन आरेख (Venn Diagram)

दर्शाता है कि

पुनरुत्थान दो

प्रमुख धाराओं

में विभाजित था:

स्वदेशी मिल उद्योग

और कुटीर उद्योग/खादी।

इन दोनों धाराओं

का मिलन बिंदु

आर्थिक राष्ट्रवाद

और राष्ट्रीय बाज़ार

का निर्माण था।

यह आंदोलन, चरखे

को प्रतिरोध के

राजनीतिक प्रतीक

के रूप में स्थापित

करके, ब्रिटिश

वस्तुओं के बहिष्कार

और स्वदेशी को

अपनाने पर ज़ोर

देता था, जिसने

राष्ट्रवाद को

एक मूर्त आर्थिक

आधार प्रदान किया।

संक्षेप

में, यह चित्र दर्शाता

है कि जहाँ औपनिवेशिक

नीतियों ने विनाश

किया, वहीं स्वदेशी

आंदोलन ने आर्थिक

विरोध को राजनीतिक

हथियार में बदलकर

सीमित किंतु महत्वपूर्ण

पुनरुत्थान की

नींव रखी।

5. भारतीय

वस्त्र उद्योग

का पतन: औपनिवेशिक

कारक (Decline of the Indian Textile Industry:

Colonial Factors)

भारतीय

वस्त्र उद्योग

का पतन औपनिवेशिक

शासन की सबसे स्पष्ट

और हानिकारक आर्थिक

विरासतों में से

एक था। यह पतन किसी

प्राकृतिक बदलाव

का परिणाम नहीं

था, बल्कि ब्रिटिश

आर्थिक हितों की

पूर्ति के लिए

अपनाई गई एक सुविचारित,

बहुआयामी नीति

का परिणाम था।

इतिहासकार इस प्रक्रिया

को "वि-औद्योगीकरण"

(De-industrialization) के रूप में

वर्णित करते हैं।

यह खंड उन प्रमुख

औपनिवेशिक कारकों

का विश्लेषण करता

है जिन्होंने भारत

के कुशल और विश्व-प्रसिद्ध

वस्त्र उद्योग

को बर्बाद कर दिया।

5.1. भेदभावपूर्ण टैरिफ़ नीतियाँ और मुक्त व्यापार का मिथक (Discriminatory Tariffs and the Myth of Free Trade)

भारतीय

वस्त्र उद्योग

के पतन का सबसे

महत्वपूर्ण और

तात्कालिक कारण

ब्रिटिश औपनिवेशिक

शासन द्वारा लागू

की गई भेदभावपूर्ण

शुल्क नीतियाँ

(Discriminatory Tariff Policies) थीं, जिसने

मुक्त व्यापार

(Free Trade)

के सिद्धांत को

भारत के संदर्भ

में एक आर्थिक

मिथक (Myth) बना दिया।

19वीं शताब्दी के

दौरान, ब्रिटिश

सरकार ने एक ऐसी

व्यापारिक व्यवस्था

स्थापित की जिसने

जानबूझकर ब्रिटिश

उद्योगों के हितों

को भारतीय हितों

पर प्राथमिकता

दी, जिससे भारतीय

बाज़ार उनके तैयार

उत्पादों के लिए

एकतरफा खोल दिया

गया।

1)

भारतीय

निर्यात पर दमनकारी

टैरिफ़

पतन

की शुरुआत तब हुई

जब ब्रिटेन ने

भारत के विश्व-प्रसिद्ध,

उच्च-गुणवत्ता

वाले तैयार वस्त्रों

के आयात को हतोत्साहित

करने के लिए दमनकारी

शुल्क (Repressive

Duties) लगाए।

भारी

कर: भारत

से ब्रिटेन में

प्रवेश करने वाले

सूती और रेशमी

वस्त्रों पर 70% से

80% तक के अत्यधिक

ऊँचे आयात शुल्क

लगाए गए।

बाज़ार

की हानि: ये शुल्क इतने

निषेधात्मक (Prohibitive)

थे कि भारतीय उत्पाद

अंतर्राष्ट्रीय

बाज़ारों में अपनी

कीमत-प्रतिस्पर्धात्मकता

(Price Competitiveness) पूरी तरह खो

बैठे। नतीजतन,

पारंपरिक भारतीय

निर्यात बाज़ार

तेज़ी से सिकुड़ने

लगे, और कुशल भारतीय

कारीगरों की कारीगरी

को कोई खरीदार

नहीं मिला।

इस

नीति ने एक ऐसी

स्थिति उत्पन्न

कर दी जहाँ भारत

अपने उत्पाद दुनिया

को बेच नहीं सकता

था, जबकि उसे वैश्विक

बाज़ार की कीमतों

पर भी मुकाबला

करना पड़ रहा था।

2)

ब्रिटिश

आयात पर शून्य/न्यूनतम

शुल्क

इसके

विपरीत, ब्रिटिश

मशीन-निर्मित माल

के लिए भारतीय

बाज़ार खोल दिए

गए।

1813 का

चार्टर एक्ट: इस अधिनियम

ने ईस्ट इंडिया

कंपनी के व्यापारिक

एकाधिकार (Trade Monopoly)

को समाप्त कर दिया

और ब्रिटेन के

निजी निर्माताओं

के लिए भारत के

बाज़ार खोल दिए।

इसके तुरंत बाद,

लंकाशायर और मैनचेस्टर

से सस्ते, मशीन-निर्मित

कपड़े भारत में

बिना किसी महत्वपूर्ण

आयात शुल्क के

प्रवेश करने लगे।

मुक्त

व्यापार का भ्रम: ब्रिटिश

अर्थशास्त्रियों

ने भारत में मुक्त

व्यापार की वकालत

की, लेकिन यह मुक्त

व्यापार केवल ब्रिटिश

आयातों के पक्ष

में था। इतिहासकार

रमेश चंद्र दत्त

(R.C. Dutt)

ने इस पाखंड को

उजागर करते हुए

लिखा:

"इंग्लैंड

से आयात किए गए

सस्ते मशीन-निर्मित

सामानों ने कारीगरों

और बुनकरों को

उनके व्यवसायों

से पूरी तरह वंचित

कर दिया। भारतीय

निर्माता के लिए

प्रतिस्पर्धा

करने का कोई रास्ता

नहीं था, क्योंकि

उनके सामने खड़ी

सरकार ने अपने

ही नागरिकों के

हितों को नष्ट

करने के लिए विदेशी

वाणिज्य का पक्ष

लिया। यह मुक्त

व्यापार का एक

पक्षपाती अनुप्रयोग

था।" Dutt (1904)

3)

परिणाम:

वि-औद्योगीकरण

की प्रक्रिया का

उत्प्रेरक

इस

भेदभावपूर्ण नीति

का सीधा परिणाम

भारतीय वस्त्र

उद्योग का वि-औद्योगीकरण

(De-industrialization) था। उच्च-शुल्क

और सस्ते-आयात

के दोहरे दबाव

ने भारतीय कारीगरों

की व्यावसायिक

पूँजी को नष्ट

कर दिया:

कीमतों

में अंतर: मशीन-निर्मित

उत्पादों की कम

लागत के सामने,

हाथ से बुने हुए

कपड़े टिक नहीं

पाए।

सरकारी

संरक्षण का अभाव: यूरोप

की सरकारों ने

अपने घरेलू उद्योगों

को विदेशी प्रतिस्पर्धा

से बचाने के लिए

टैरिफ़ लगाए, लेकिन

भारत में शासक

शक्ति (ब्रिटेन)

ने जानबूझकर घरेलू

उद्योग को खत्म

करने के लिए इन

नीतियों का इस्तेमाल

किया।

इस

प्रकार, मुक्त

व्यापार का मिथक

भारतीय अर्थव्यवस्था

पर थोपा गया एक

ऐसा आर्थिक हथियार

था जिसने भारतीय

वस्त्र उद्योग

को ध्वस्त कर दिया

और देश को कच्चे

माल के आपूर्तिकर्ता

और ब्रिटिश तैयार

माल के उपभोक्ता

तक सीमित कर दिया।

इस प्रक्रिया ने

राष्ट्रवादी आंदोलन

के लिए आर्थिक

राष्ट्रवाद का

वैचारिक आधार तैयार

किया।

5.2. औद्योगिक क्रांति से प्रतिस्पर्धा और तकनीकी पिछड़ापन (Competition from Industrial Revolution and Technological Lag)

भारतीय

वस्त्र उद्योग

के पतन का एक निर्णायक

कारक ब्रिटेन की

औद्योगिक क्रांति

से उत्पन्न हुई

अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा

थी। 18वीं शताब्दी

के उत्तरार्ध से,

ब्रिटेन ने कपड़ा

उत्पादन में क्रांतिकारी

मशीनरी जैसे स्पिनिंग

जेनी (Spinning Jenny), वाटर फ्रेम

(Water Frame),

और विशेष रूप से

पावर लूम (Power Loom)

का विकास किया।

इन तकनीकी नवाचारों

ने उत्पादन की

गति को सैकड़ों

गुना बढ़ा दिया,

जबकि प्रति इकाई

उत्पादन की लागत

को नाटकीय रूप

से कम कर दिया।

1) मशीन-निर्मित

उत्पादों की बेजोड़

प्रतिस्पर्धा

औद्योगिक

क्रांति ने ब्रिटेन

को भारत के पारंपरिक

हथकरघा उद्योग

पर एक अजेय बढ़त

प्रदान की:

कम

उत्पादन लागत: ब्रिटिश

कारखानों में कोयले

और भाप की शक्ति

से चलने वाली मशीनों

ने कपड़ा इतनी

तेज़ी और सस्ते

में बनाया कि भारतीय

कारीगर, जो अपनी

ऊर्जा और श्रम

से काम करते थे,

उनके साथ मूल्य

प्रतिस्पर्धा

(Price Competition)

नहीं कर सकते थे।

बाज़ार

में बाढ़: उन्नीसवीं

सदी की शुरुआत

तक, लंकाशायर की

मिलों ने भारतीय

बाज़ारों को मशीन-निर्मित

कपड़ों से भर दिया।

ये उत्पाद सस्ते

थे और अक्सर कम

से कम गुणवत्ता

में भारतीय जनता

की आवश्यकताओं

को पूरा करते थे।

इतिहासकार

रजनी पाम दत्त

(R.P. Dutt)

ने इस प्रभाव को

स्पष्ट करते हुए

इसे भारत के आर्थिक

पतन का केंद्रबिंदु

बताया और इसे वि-औद्योगीकरण

(De-industrialization) की प्रक्रिया

का अभिन्न अंग

माना:

"अंग्रेज़ी

मशीनों का परिचय

भारतीय कारीगर

को कुचलने के लिए

एक हथौड़े जैसा

था, और इस विनाश

का कोई समानांतर

इतिहास नहीं है।

वि-औद्योगीकरण

की प्रक्रिया ने

भारत को एक उत्पादक

देश से कच्चे माल

के आपूर्तिकर्ता

और तैयार माल के

उपभोक्ता में बदल

दिया।" Dutt (1947)

2) तकनीकी

नवाचार को रोकने

की नीति

पतन

का दूसरा पहलू

यह था कि ब्रिटिश

औपनिवेशिक सरकार

ने भारत में तकनीकी

नवाचार और मशीनीकरण

को जानबूझकर हतोत्साहित

किया।

पूँजी

का अभाव: भारतीय कारीगरों

और व्यापारियों

के पास नई और महंगी

मशीनरी आयात करने

के लिए आवश्यक

पूँजी तक पहुँच

नहीं थी, और ब्रिटिश

बैंकों ने भी ऐसे

प्रयासों को प्रोत्साहित

नहीं किया।

औपनिवेशिक

हित:

ब्रिटिश सरकार

का प्राथमिक हित

भारतीय अर्थव्यवस्था

को ब्रिटिश उद्योग

के लिए पूरक (Complementary)

बनाना था, न कि प्रतिस्पर्धी

(Competitive)।

भारत से सस्ते

कच्चे कपास का

निर्यात सुनिश्चित

करना और बदले में

ब्रिटिश तैयार

वस्त्रों के लिए

एक बंधक बाज़ार

बनाए रखना उनका

उद्देश्य था।

3) परिणाम:

कारीगरी का ह्रास

और कौशल का नुकसान

तकनीकी

प्रतिस्पर्धा

का सामना करने

में असमर्थता ने

न केवल बुनकरों

की आजीविका छीनी,

बल्कि भारतीय उत्कृष्ट

कारीगरी के कौशल

(जैसे ढाका की मलमल)

को भी गंभीर नुकसान

पहुँचाया।

उत्कृष्टता

बनाम मात्रा: भारतीय

वस्त्र अपनी गुणवत्ता

और जटिल डिज़ाइन

के लिए जाने जाते

थे, लेकिन वैश्विक

बाज़ार में अब

मुख्य लड़ाई मात्रा

और कम लागत की थी।

जब कारीगरों को

अपने पारंपरिक

कौशल का उपयोग

करने के लिए कोई

बाज़ार नहीं मिला,

तो यह कौशल और ज्ञान

की सदियों पुरानी

विरासत धीरे-धीरे

लुप्त हो गई।

इस

प्रकार, औद्योगिक

क्रांति की शक्ति

और औपनिवेशिक सरकार

की संरक्षणात्मक

नीतियों के अभाव

में, भारतीय वस्त्र

उद्योग की हार

सुनिश्चित थी।

इसने लाखों लोगों

को अपने पारंपरिक

व्यवसाय से बाहर

निकलने और अगले

उप-खंड में वर्णित

कृषि क्षेत्र पर

अत्यधिक दबाव डालने

के लिए मजबूर किया।

5.3. पतन के सामाजिक-आर्थिक परिणाम और वि-औद्योगीकरण (Socio-Economic Consequences and De-industrialization)

वस्त्र

उद्योग के पतन

का सबसे विनाशकारी

परिणाम वह व्यापक

प्रक्रिया थी जिसे

वि-औद्योगीकरण

(De-industrialization) कहा जाता है

यानी एक ऐसे क्षेत्र

में उद्योगों का

पतन जहाँ उद्योग

पहले फल-फूल रहा

था। यह प्रक्रिया

लाखों बुनकरों

और कारीगरों की

आजीविका को नष्ट

करने वाली थी, जिसके

परिणामस्वरूप

भारतीय समाज और

अर्थव्यवस्था

की संरचना में

मौलिक परिवर्तन

आए।

1) कारीगरों

का बड़े पैमाने

पर विस्थापन

ब्रिटिश

मशीन-निर्मित माल

की बेजोड़ प्रतिस्पर्धा

के सामने, भारतीय

कारीगरों के पास

अपने पारंपरिक

व्यवसायों को छोड़ने

के अलावा कोई विकल्प

नहीं बचा। इसका

सामाजिक-आर्थिक

प्रभाव केवल आंकड़ों

तक सीमित नहीं

था; यह एक मानवीय

और सामाजिक त्रासदी

थी।

इतिहासकार

एस. पी. श्रीवास्तव

इस मानवीय वास्तविकता

पर ज़ोर देते हैं:

"वि-औद्योगीकरण

पर किए गए कुछ आलोचनात्मक

कार्यों के बावजूद,

यह तथ्य अकाट्य

है कि ग्रामीण

भारत में लाखों

कारीगरों को उनके

पारंपरिक व्यवसायों

से हिंसक रूप से

विस्थापित किया

गया, जिससे कृषि

पर अपूरणीय दबाव

पड़ा, जिसकी गंभीरता

को कम नहीं आँका

जा सकता।" Srivastava

(1979)

यह

विस्थापन दिखाता

है कि पतन केवल

व्यापार संतुलन

की समस्या नहीं

थी, बल्कि एक मानवाधिकार

संकट था जिसने

सदियों से विकसित

हुए कौशल और कारीगरी

की विरासत को नष्ट

कर दिया। ये विस्थापित

कारीगर, जिनके

पास कोई अन्य कौशल

नहीं था, मजबूरी

में ग्रामीण क्षेत्रों

की ओर लौट गए।

2) कृषि पर

दबाव और गरीबी

में वृद्धि

कारीगरों

के बड़े पैमाने

पर पलायन का सीधा

और विनाशकारी प्रभाव

कृषि क्षेत्र पर

पड़ा।

अत्यधिक

भीड़ (Overcrowding): उद्योग से

बाहर निकाले गए

लोगों के कृषि

की ओर मुड़ने से,

पहले से ही छोटे

और अस्थिर भूमि-जोतों

पर जनसंख्या का

बोझ अस्वाभाविक

रूप से बढ़ गया।

इस "कृषिकरण" (Agrarianisation)

की प्रक्रिया ने

ग्रामीण बेरोजगारी

और गरीबी को और

भी अधिक बढ़ा दिया।

ग्रामीण

अर्थव्यवस्था

का पतन:

जहाँ पहले वस्त्र

उद्योग ग्रामीण

अर्थव्यवस्था

के लिए एक द्वितीयक

आय स्रोत (Secondary Income Source) प्रदान करता

था, वहीं उसके पतन

से किसान पूरी

तरह से अस्थिर

मानसून और फसलों

पर निर्भर हो गए।

3) वि-औद्योगीकरण

का संरचनात्मक

स्वरूप

यह

पतन ब्रिटिश मुक्त

व्यापार की एक

आकस्मिक घटना नहीं

थी; बल्कि यह औपनिवेशिक

राज्य द्वारा बनाई

गई संरचनात्मक

असमानताओं का परिणाम

था। इस संदर्भ

में, अमिया कुमार

बाघची वि-औद्योगीकरण

की प्रक्रिया को

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

देते हैं:

"उन्नीसवीं

शताब्दी में भारत

का वि-औद्योगीकरण

एक जटिल प्रक्रिया

थी, जो न केवल ब्रिटिश

मशीनरी से अप्रतिस्पर्धी

कीमतों के कारण

हुई, बल्कि औपनिवेशिक

राज्य द्वारा बनाई

गई संरचनात्मक

असमानताओं और अनुकूल

व्यापार नीतियों

की अनुपस्थिति

के कारण भी हुई।"

Bagchi

(1976)

इस

उद्धरण से स्पष्ट

होता है कि औपनिवेशिक

सरकार ने जानबूझकर

अनुकूल व्यापार

नीतियों (जैसे

रियायती ऋण, तकनीकी

प्रशिक्षण, या

घरेलू उद्योगों

को संरक्षण) को

लागू नहीं किया।

इस जानबूझकर की

गई उपेक्षा ने

भारतीय अर्थव्यवस्था

को केवल कच्चे

माल (कच्चा कपास)

का निर्यातक और

तैयार माल का आयातक

बनाकर आर्थिक अधीनता

को सुनिश्चित किया।

इस

प्रकार, वस्त्र

उद्योग का पतन

भारतीय इतिहास

में वि-औद्योगीकरण

के सबसे ज्वलंत

उदाहरण के रूप

में खड़ा है, जिसने

न केवल आर्थिक

विकास को बाधित

किया, बल्कि सामाजिक

ताने-बाने को भी

तोड़ दिया, जिससे

आने वाले दशकों

के आर्थिक राष्ट्रवाद

और राजनीतिक संघर्ष

के लिए जमीन तैयार

हुई।

4) श्रम का

शोषण और प्राथमिक

स्रोतों से प्रमाण

वस्त्र

उद्योग का पतन

केवल आंकड़ों का

खेल नहीं था; यह

एक गहन मानवीय

और सामाजिक त्रासदी

थी, जिसके प्रमाण

ब्रिटिश औपनिवेशिक

काल की समकालीन

रिपोर्टों में

मिलते हैं। कारीगरों

के विस्थापन के

बाद जो लोग आधुनिक

मिलों में श्रमिक

बन गए, वे भी भयावह

परिस्थितियों

का सामना कर रहे

थे।

रॉयल

कमीशन ऑन इंडियन

लेबर (व्हिटले

कमीशन) की 1931 की रिपोर्ट

एक महत्वपूर्ण

प्राथमिक स्रोत

है जो औपनिवेशिक

काल के दौरान वस्त्र

श्रमिकों की कठोर

वास्तविकता को

दर्शाती है। इस

रिपोर्ट ने श्रम

और सामाजिक-आर्थिक

स्थितियों पर तथ्यात्मक

डेटा प्रदान किया।

·

खराब

कामकाजी परिस्थितियाँ: रिपोर्ट

ने स्पष्ट रूप

से उजागर किया

कि कपड़ा मिलों

में काम के घंटे

अत्यधिक लंबे थे,

और सुरक्षा तथा

स्वास्थ्य मानक

लगभग न के बराबर

थे। कारखाने अक्सर

अस्वच्छ, हवादार

नहीं और मशीनों

से भरे होते थे,

जिससे दुर्घटनाएँ

आम थीं।

·

गरीबी

और ऋणग्रस्तता: व्हिटले

कमीशन के निष्कर्षों

ने यह भी स्थापित

किया कि मिल श्रमिकों

की मजदूरी इतनी

कम थी कि वे गरीबी

और पीढ़ी-दर-पीढ़ी

ऋणग्रस्तता के

दुष्चक्र में फँसे

हुए थे। इन स्थितियों

ने पतन के शिकार

हुए पूर्व कारीगरों

के लिए मिल में

काम करने के विकल्प

को भी दयनीय बना

दिया।

इन

निष्कर्षों का

उपयोग करते हुए,

यह तर्क दिया जा

सकता है:

"व्हिटले

कमीशन की रिपोर्ट

जैसे प्राथमिक

स्रोत स्पष्ट रूप

से इंगित करते

हैं कि जहाँ एक

ओर ब्रिटिश नीतियों

ने कारीगरों का

वि-औद्योगीकरण

किया, वहीं दूसरी

ओर भारतीय मिलों

में शोषणकारी श्रम

प्रथाएँ व्याप्त

थीं। यह विरोधाभास

दर्शाता है कि

औपनिवेशिक काल

में औद्योगिक पूँजीवाद

का सीमित विकास

भी सामाजिक और

मानवीय लागत पर

आधारित था।" Whitley

Commission. (1931)

इस

प्रकार, वस्त्र

उद्योग का पतन

भारतीय अर्थव्यवस्था

को कच्चे माल के

स्रोत तक सीमित

करने के साथ-साथ,

बचे हुए श्रम बल

को अमानवीय स्थितियों

में धकेलने का

एक दोहरा परिणाम

था, जिससे सामाजिक-आर्थिक

अस्थिरता और भी

बढ़ गई।

6. पुनरुत्थान

का मार्ग: स्वदेशी

आंदोलन (Revival: The Swadeshi Movement)

औपनिवेशिक

शोषण और वि-औद्योगीकरण

के कारण भारतीय

वस्त्र उद्योग

के विनाशकारी पतन

के बाद, स्वदेशी

आंदोलन इस आर्थिक

दुर्दशा के खिलाफ

पहला संगठित और

राष्ट्रव्यापी

प्रतिरोध बन कर

उभरा। जहाँ ब्रिटिश

नीतियों ने भारत

को एक उपभोक्ता

बाज़ार तक सीमित

कर दिया था, वहीं

स्वदेशी ने वस्त्र

उद्योग को केवल

एक आर्थिक वस्तु

के रूप में नहीं,

बल्कि राजनीतिक

स्वतंत्रता, आत्म-सम्मान

और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता

के एक शक्तिशाली

प्रतीक के रूप

में पुनर्परिभाषित

किया। यह खंड वस्त्र

उद्योग के पुनरुत्थान

के लिए स्वदेशी

आंदोलन के वैचारिक

आधार और उसकी व्यावहारिक

रणनीतियों का विश्लेषण

करता है, जो 1905 के

बंगाल विभाजन के

विरोध में तीव्र

हुआ था।

6.1. वैचारिक आधार: स्वदेशी और आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय (1905 के बाद)

भारतीय

वस्त्र उद्योग

के पतन ने राष्ट्रवादी

चिंतकों को औपनिवेशिक

शोषण के विरुद्ध

एक सशक्त वैचारिक

आधार प्रदान किया,

जिसका चरमोत्कर्ष

1905 के बंगाल विभाजन

के विरोध में शुरू

हुए स्वदेशी आंदोलन

में हुआ। 'स्वदेशी'

की अवधारणा, जिसका

शाब्दिक अर्थ है

'अपने देश का', शीघ्र

ही मात्र एक आर्थिक

नीति से कहीं अधिक

आर्थिक राष्ट्रवाद

और आत्म-निर्भरता

के प्रतीक के रूप

में विकसित हुई।

1) आर्थिक

राष्ट्रवाद का

सैद्धांतिक उद्गम

स्वदेशी

की विचारधारा को

प्रारंभिक राष्ट्रवादी

नेताओं जैसे; दादाभाई

नौरोजी, महादेव

गोविंद रानाडे,

और रमेश चंद्र

दत्त के लेखन से

बल मिला। इन नेताओं

ने ब्रिटिश नीतियों

का विश्लेषण करते

हुए यह सिद्ध किया

कि भारत की गरीबी

का मुख्य कारण

ब्रिटिश शासन द्वारा

किया जा रहा धन

का निष्कासन (Drain of Wealth)

और वि-औद्योगीकरण

था।

·

विरोध

का आधार: आर्थिक राष्ट्रवादियों

ने तर्क दिया कि

भारत तभी समृद्ध

हो सकता है जब वह

अपनी अर्थव्यवस्था

को विदेशी नियंत्रण

से मुक्त करे और

अपने उद्योगों

को विकसित करे।

·

नौरोजी

का तर्क: दादाभाई नौरोजी

ने अपने मौलिक

कार्य में आर्थिक

शोषण की निंदा

करते हुए कहा था

कि भारत का पतन

केवल टैरिफ़ नीतियों

का नहीं, बल्कि

एक व्यवस्थित

'निष्कासन' का परिणाम

था:

"यह

प्रणाली (औपनिवेशिक

शासन) एक ऐसी प्रणाली

है जो निरंतर और

क्रमिक रूप से

भारत की जीवन-शक्ति

को चूस रही है, और

इसका सबसे स्पष्ट

परिणाम स्वदेशी

उद्योगों का विनाश

है।" Naoroji

(1901)

2) स्वदेशी

का राजनीतिकरण:

बंगाल विभाजन

(1905)

यद्यपि

आर्थिक राष्ट्रवाद

पहले से मौजूद

था, लेकिन 1905 में लॉर्ड

कर्ज़न द्वारा किए

गए बंगाल विभाजन

ने इसे बड़े पैमाने

पर जन-आंदोलन में

बदल दिया।

·

व्यावहारिक

अनुप्रयोग: बंगाल

विभाजन का विरोध

करने के लिए, राष्ट्रवादी

नेताओं (जैसे लाला

लाजपत राय, बाल

गंगाधर तिलक, और

बिपिन चंद्र पाल)

ने ब्रिटिश शासन

को आर्थिक रूप

से कमजोर करने

के लिए स्वदेशी

उत्पादों को अपनाने

और ब्रिटिश वस्तुओं

के बहिष्कार (Boycott)

का आह्वान किया।

·

वैचारिक

उत्थान: बहिष्कार

केवल एक विरोध

का साधन नहीं था,

बल्कि यह भारत

की राजनीतिक संप्रभुता

और आत्मसम्मान

को पुनः प्राप्त

करने का एक तरीका

बन गया।

इतिहासकार

बिपिन चंद्रा इस

वैचारिक मोड़ की

व्याख्या करते

हुए लिखते हैं

कि स्वदेशी एक

व्यापक रचनात्मक

कार्यक्रम बन गया:

"स्वदेशी

आंदोलन ने आर्थिक

राष्ट्रवाद के

सिद्धांतों को

एक व्यावहारिक

और कार्रवाई-उन्मुख

कार्यक्रम में

बदल दिया। इसका

उद्देश्य भारत

के लिए एक आत्मनिर्भर

अर्थव्यवस्था

का निर्माण करना

था, जहाँ पूंजी

और श्रम दोनों

राष्ट्रीय नियंत्रण

में हों। वस्त्र

उद्योग इसका सबसे

दृश्यमान केंद्र

बना।" Chandra

(1966)

3) चरखे और

खादी का प्रतीकवाद

इस

वैचारिक आधार में,

चरखा और उससे उत्पादित

खादी ने केंद्रीय

भूमिका निभाई,

विशेष रूप से जब

महात्मा गांधी

ने आंदोलन का नेतृत्व

संभाला।

·

गांधीवादी

दर्शन:

गांधी के लिए, खादी

केवल एक कपड़ा

नहीं था; यह आत्मनिर्भरता,

ग्रामीण पुनरुद्धार

और गरीबों के लिए

रोजगार का प्रतीक

था। चरखे को आर्थिक

स्वतंत्रता और

सामूहिक राजनीतिक

चेतना के उपकरण

के रूप में देखा

गया।

·

राष्ट्रवाद

का प्रतीक: स्वदेशी

का वैचारिक सार

यह था कि हर भारतीय

द्वारा खादी पहनना

ब्रिटिश मिलों

और नीतियों के

खिलाफ एक शांत,

लेकिन सशक्त राजनीतिक

विरोध था। इस प्रकार,

वस्त्र उद्योग,

जो पहले औपनिवेशिक

विनाश का शिकार

था, अब राष्ट्रवादी

प्रतिरोध का सबसे

प्रमुख प्रतीक

बन गया।

संक्षेप

में, स्वदेशी आंदोलन

का वैचारिक आधार

यह था कि भारत को

न केवल आर्थिक

रूप से, बल्कि राजनीतिक

और नैतिक रूप से

भी अपनी जड़ों

की ओर लौटना होगा,

और इसके लिए वस्त्र

उद्योग से बेहतर

कोई माध्यम नहीं

था।

6.2. रणनीति: ब्रिटिश बहिष्कार और खादी/चरखा का राजनीतिक प्रतीकवाद

स्वदेशी

आंदोलन ने वस्त्र

उद्योग के पुनरुत्थान

के लिए केवल वैचारिक

आधार ही नहीं दिया,

बल्कि दो मुख्य

रणनीतियों का उपयोग

किया: नकारात्मक

रणनीति (ब्रिटिश

वस्तुओं का बहिष्कार)

और सकारात्मक रणनीति

(स्वदेशी वस्तुओं

को अपनाना और खादी

का प्रचार)। ये

रणनीतियाँ, विशेष

रूप से महात्मा

गांधी के नेतृत्व

में, वस्त्र को

मात्र व्यापारिक

वस्तु से बदलकर

राष्ट्रीय मुक्ति

के राजनीतिक हथियार

में बदल दिया।

6.2.1. ब्रिटिश बहिष्कार की नकारात्मक रणनीति (The Negative Strategy of Boycott)

ब्रिटिश

माल का बहिष्कार

स्वदेशी आंदोलन

का तात्कालिक और

सबसे दृश्यमान

कार्य था। इसका

उद्देश्य ब्रिटेन

के उद्योगों पर

सीधा आर्थिक दबाव

डालना था, विशेष

रूप से लंकाशायर

के कपड़ा मिलों

पर, जो भारतीय बाज़ार

पर अत्यधिक निर्भर

थे।

·

आर्थिक

हथियार के रूप

में बहिष्कार: बहिष्कार

एक शक्तिशाली हथियार

था क्योंकि यह

सीधे औपनिवेशिक

शोषण के स्रोत

पर हमला करता था।

वस्त्र बहिष्कार

का आह्वान 1905 में

बंगाल से शुरू

हुआ, जहाँ ब्रिटिश

कपड़ों के सार्वजनिक

ढेर जलाए गए और

लोगों ने "विदेशी

माल विरोधी" प्रतिज्ञाएँ

लीं।

·

राजनीतिक

परिणाम: बहिष्कार

ने भारतीय जनता

के बीच राजनीतिक

चेतना का प्रसार

किया। हर बार जब

कोई व्यक्ति ब्रिटिश

वस्त्र खरीदना

छोड़ देता था, तो

वह अनजाने में

ब्रिटिश शासन के

खिलाफ़ विरोध व्यक्त

कर रहा होता था।

·

सामूहिक

कार्रवाई: बहिष्कार

ने मध्यम वर्ग,

छात्रों, और महिलाओं

को भी राजनीतिक

आंदोलन में शामिल

होने का अवसर दिया,

क्योंकि इसमें

सड़कों पर विरोध

प्रदर्शनों से

लेकर घरेलू स्तर

पर उपयोग की आदतों

को बदलना शामिल

था।

इतिहासकार

सुमित सरकार इस

बहिष्कार की मनोवैज्ञानिक

शक्ति पर प्रकाश

डालते हैं:

"बहिष्कार

केवल आर्थिक साधन

नहीं था; यह आत्म-सम्मान

(Self-Respect)

का एक कार्य था।

यह पहली बार था

कि भारतीय जनता

ने औपनिवेशिक सत्ता

को यह दिखाया कि

वे उसकी आर्थिक

नीतियों को स्वीकार

नहीं करते।" Sarkar

(1983)

6.2.2. खादी और चरखे का राजनीतिक प्रतीकवाद (The Political Symbolism of Khadi and Charkha)

यदि

बहिष्कार नकारात्मक

रणनीति थी, तो खादी

(Khadi)

और चरखा (Charkha) को अपनाना

सकारात्मक और रचनात्मक

रणनीति थी। ये

दोनों केवल पुनरुत्थान

के उपकरण नहीं

थे, बल्कि गांधीवादी

विचारधारा और व्यापक

राष्ट्रवादी आंदोलन

के लिए एक शक्तिशाली

राजनीतिक प्रतीक

बन गए।

1)

चरखा: आर्थिक

स्वतंत्रता का

प्रतीक: गांधी

ने चरखे को आत्मनिर्भरता

(Self-Reliance)

और ग्रामीण पुनरुद्धार

के प्रतीक के रूप

में प्रचारित किया।

उन्होंने तर्क

दिया कि घर-घर में

सूत कातने से गाँव

की अतिरिक्त श्रम-शक्ति

का उपयोग होगा,

बुनकरों को काम

मिलेगा, और ग्रामीण

गरीबी कम होगी।

इस प्रकार, चरखा

केवल सूत कातने

का यंत्र नहीं,

बल्कि वि-औद्योगीकरण

के प्रभाव को उलटने

का एक तरीका बन

गया।

2)

खादी: समानता

और प्रतिरोध का

प्रतीक: खादी, हाथ

से कते और बुने

हुए कपड़े, ने तीन

प्रमुख उद्देश्यों

की पूर्ति की:

·

समानता: खादी ने

अमीर और गरीब के

बीच के अंतर को

मिटा दिया, क्योंकि

सभी राष्ट्रवादियों

से एक ही प्रकार

के खुरदरे कपड़े

पहनने की अपेक्षा

की गई थी।

·

राष्ट्रीय

पोशाक:

खादी राष्ट्रीय

एकीकरण का एक दृश्यमान

प्रतीक बन गया।

·

अहिंसक

विरोध:

खादी पहनना ब्रिटिश

मिल-मालिकों के

खिलाफ़ अहिंसक

अवज्ञा (Non-Violent

Disobedience) का

एक सतत कार्य था।

महात्मा

गांधी ने स्वयं

खादी के महत्व

पर ज़ोर दिया, इसे

केवल कपड़े से

ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक

और राजनीतिक अनिवार्यता

बना दिया:

"खादी

मेरे लिए केवल

कपड़े नहीं हैं;

यह भारत की स्वराज

(Self-Rule)

की प्रतिज्ञा है।

जब तक हम अपने कपड़े

खुद नहीं बनाते,

तब तक हम किसी भी

मायने में स्वतंत्र

नहीं हो सकते।"

Parel

(1997)

इस

प्रकार, स्वदेशी

आंदोलन ने वस्त्र

उद्योग के पुनरुत्थान

के लिए एक ऐसी रणनीति

अपनाई जिसमें आर्थिक

हित और राजनीतिक

आदर्श एक-दूसरे

के पूरक थे, जिससे

यह आंदोलन राष्ट्रीय

स्वतंत्रता संग्राम

के लिए एक महत्वपूर्ण

आधार स्तंभ बन

गया।

7. पतन बनाम

पुनरुत्थान: औपनिवेशिक

नीति के बल और स्वदेशी

आंदोलन के प्रभाव

की तुलना

भारतीय

वस्त्र उद्योग

के संदर्भ में

पतन (Decline) और पुनरुत्थान

(Revival)

की कहानी मूल रूप

से विनाशकारी शक्ति

(Destructive Force) और रचनात्मक

प्रतिरोध (Constructive Resistance) के बीच का संघर्ष

है। जहाँ औपनिवेशिक

नीतियों ने एक

सुव्यवस्थित उद्योग

को ध्वस्त करने

के लिए आर्थिक

बल का प्रयोग किया,

वहीं स्वदेशी आंदोलन

ने प्रतिरोध के

लिए वैचारिक बल

का उपयोग किया।

यह तुलनात्मक विश्लेषण

दोनों की प्रकृति

और प्रभाव के बीच

के अंतर को स्पष्ट

करता है।

7.1. बल की प्रकृति में अंतर (Difference in the Nature of Force)

तालिका 1

|

तुलना

का आधार |

पतन:

औपनिवेशिक

नीति (Colonial

Policy) |

पुनरुत्थान:

स्वदेशी

आंदोलन (Swadeshi Movement) |

|

बल का

स्वरूप |

आर्थिक और

कानूनी बल (Economic and Legal Force) |

वैचारिक और

नैतिक बल (Ideological and Moral Force) |

|

उद्देश्य |

विनाश और

अधीनता (Destruction

and Subordination): भारत

को ब्रिटिश

हितों का

उपनिवेश

बनाना। |

निर्माण और

आत्म-निर्भरता

(Construction and Self-Reliance):

राष्ट्रीय

चेतना का

निर्माण और

आर्थिक स्वतंत्रता

प्राप्त

करना। |

|

कार्यप्रणाली |

दंडात्मक कर (Penal Tariffs),

मुक्त

व्यापार का

थोपा जाना, और तकनीकी

नवाचार को

रोकना। |

बहिष्कार (Boycott) और

अपनाना (Adoption), खादी

के माध्यम से

जन-भागीदारी

सुनिश्चित

करना। |

7.2. प्रभाव की सीमा का तुलनात्मक अवलोकन

7.2.1. पतन की गहराई बनाम पुनरुत्थान की पहुँच

औपनिवेशिक

नीति द्वारा किया

गया पतन संरचनात्मक

और व्यापक था।

भेदभावपूर्ण टैरिफ़

नीतियों ने अंतर्राष्ट्रीय

बाज़ारों तक पहुँच

को अवरुद्ध किया,

जबकि सस्ते ब्रिटिश

आयात ने घरेलू

बाज़ारों को पंगु

बना दिया। इस कारण

लाखों बुनकर और

कारीगर बेरोज़गार

हुए, जिससे भारत

में ग्रामीण गरीबी

और कृषि पर दबाव

बढ़ा (वि-औद्योगीकरण)।

यह पतन भारतीय

समाज के मूल आर्थिक

आधार को हिला गया।

इसके

विपरीत, स्वदेशी

आंदोलन का पुनरुत्थान

प्रयास, हालाँकि

प्रभावी और राष्ट्रवादी

चेतना से भरा था,

सीमित आर्थिक पहुँच

रखता था।

·

सफलता: इसने मुंबई

और अहमदाबाद जैसे

केंद्रों में स्वदेशी

मिल उद्योग के

विकास को बढ़ावा

दिया और भारतीय

पूंजी को प्रोत्साहित

किया। इसने खादी

के माध्यम से ग्रामीण

रोज़गार का एक

वैकल्पिक मॉडल

प्रस्तुत किया।

·

सीमा: स्वदेशी,

विशेष रूप से खादी,

मशीन-निर्मित ब्रिटिश

कपड़ों की मात्रा

और कम लागत का मुकाबला

पूरी तरह से नहीं

कर सका। यह प्रयास

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

को औपनिवेशिक विनाश

से पहले के स्तर

पर पूरी तरह पुनर्जीवित

नहीं कर पाया।

7.2.2. आर्थिक हथियार बनाम राजनीतिक प्रतीक

इस

तुलना का सबसे

महत्वपूर्ण निष्कर्ष

वस्त्र के अर्थ

में परिवर्तन है।

1)

औपनिवेशिक

काल:

वस्त्र एक आर्थिक

हथियार था—ब्रिटिश

व्यापारिक प्रभुत्व

का उपकरण।

2)

स्वदेशी

आंदोलन: वस्त्र एक

राजनीतिक प्रतीक

बन गया। खादी पहनना

ब्रिटिश शासन के

खिलाफ़ अहिंसक

विरोध और राष्ट्रीय

पहचान को सार्वजनिक

रूप से व्यक्त

करने का कार्य

था।

इतिहासकार

बिपिन चंद्रा इस

द्वंद्व को संक्षेप

में प्रस्तुत करते

हैं:

"स्वदेशी

ने आर्थिक क्षेत्र

में पूर्ण क्रांति

नहीं लाई, लेकिन

इसने राजनीति का

आर्थिकरण (Economisation of Politics) और अर्थव्यवस्था

का राजनीतिकरण

(Politisation of Economy) किया। इसने

भारत के लोगों

को सिखाया कि उनकी

आर्थिक नियति सीधे

तौर पर उनके राजनीतिक

नियंत्रण से जुड़ी

हुई है।" Chandra

(1966)

निष्कर्षतः,

औपनिवेशिक नीति

का बल विनाशकारी

और संपूर्ण था,

जिसका उद्देश्य

भारत को अधीन करना

था; जबकि स्वदेशी

आंदोलन का बल वैचारिक

और आंशिक था, जिसका

उद्देश्य राष्ट्रीय

आत्मसम्मान और

स्वतंत्रता की

नींव रखना था।

यह तुलना सिद्ध

करती है कि वस्त्र

उद्योग का पुनरुत्थान

आर्थिक सफलता से

अधिक राजनीतिक

और सामाजिक जीत

थी।

8. प्रभाव

की सीमा: पुनरुत्थान

कितना वास्तविक

था? (Limit of Impact: How Real Was the Revival?)

यद्यपि

स्वदेशी आंदोलन

ने भारतीय वस्त्र

उद्योग के पुनरुत्थान

के लिए एक शक्तिशाली

राजनीतिक और वैचारिक

आधार प्रदान किया,

लेकिन इसके वास्तविक

आर्थिक प्रभाव

की सीमाएँ थीं।

ब्रिटिश औपनिवेशिक

मशीनरी और औद्योगिक

उत्पादन के बल

के सामने, स्वदेशी

प्रयास एक आंशिक

सफलता ही बन पाए;

यह पूर्ण आर्थिक

पुनरुत्थान नहीं

था, बल्कि एक सांस्कृतिक

और प्रतीकात्मक

जीत थी जिसने भविष्य

की औद्योगिक नींव

रखी। “प्रथम विश्व

युद्ध के बाद, कमीशन

ने नोट किया कि

भारतीय उद्योगों

को वैश्विक प्रतिस्पर्धा

से बचने के लिए

सरकारी संरक्षण

और वित्तीय सहायता

की तत्काल आवश्यकता

थी, जो इंगित करता

है कि स्वदेशी

आंदोलन का प्रयास

अपर्याप्त था”।

Indian

Industrial Commission. (1918)

1) आधुनिक

मिलों की सीमित

सफलता

पुनरुत्थान

के दौरान, भारतीय

पूंजीपतियों ने

मुंबई, अहमदाबाद

और कानपुर जैसे

केंद्रों में आधुनिक,

मशीनीकृत कपड़ा

मिलों की स्थापना

की। ये मिलें सीधे

ब्रिटिश मिलों

से प्रतिस्पर्धा

कर सकती थीं:

·

सफलता: स्वदेशी

आंदोलन द्वारा

ब्रिटिश बहिष्कार

की भावना ने इन

भारतीय मिलों को

घरेलू बाजार में

संरक्षण प्रदान

किया। 1905 से 1914 के बीच

मिलों की संख्या

और उत्पादन में

उल्लेखनीय वृद्धि

हुई। यह सफलता

भारतीय पूंजी के

संगठित होने और

औद्योगिक क्षेत्र

में प्रवेश करने

का एक महत्वपूर्ण

उदाहरण थी।

·

सीमा: ये मिलें

मुख्य रूप से शहरी

क्षेत्रों तक ही

सीमित थीं और देश

की विशाल ग्रामीण

आबादी के बुनकरों

और कारीगरों की

समस्याओं को हल

करने में विफल

रहीं। इनका उद्देश्य

ब्रिटिश मिलों

को विस्थापित करना

था, न कि पारंपरिक

हथकरघा को पुनर्जीवित

करना।

2) खादी की

आर्थिक चुनौतियाँ

खादी,

जो गांधीवादी पुनरुत्थान

का केंद्र थी, राजनीतिक

रूप से सफल लेकिन

आर्थिक रूप से

चुनौतियों से घिरी

रही:

·

लागत

और श्रम: हाथ से कातने

और बुनने की प्रक्रिया

(Hand Spinning and Hand Weaving) समय लेने

वाली थी और इसके

कारण उत्पादन लागत

(Production Cost) अधिक आती थी।

नतीजतन, खादी का

कपड़ा गरीब लोगों

के लिए भी, अक्सर,

मिल-निर्मित कपड़े

की तुलना में अधिक

महंगा होता था।

·

उत्पादन

की मात्रा: खादी उत्पादन,

मशीनीकृत ब्रिटिश

मिलों के विशाल

उत्पादन की मात्रा

का मुकाबला करने

में सक्षम नहीं

था। खादी की मांग

राजनीतिक आंदोलनों

के दौरान बढ़ती

थी, लेकिन यह व्यावहारिक,

दैनिक वस्त्र की

आवश्यकता को पूरी

तरह से पूरा नहीं

कर सकती थी।

·

सरकारी

नीति:

खादी को ब्रिटिश

औपनिवेशिक सरकार

से कोई संरक्षण

या प्रोत्साहन

नहीं मिला। इसके

बजाय, यह अक्सर

सरकार के दमन का

लक्ष्य बनती थी।

इतिहासकार

बिपिन चंद्रा इस

सीमा को स्पष्ट

करते हुए कहते

हैं:

"स्वदेशी

ने आर्थिक क्षेत्र

में पूर्ण क्रांति

नहीं लाई... खादी

ने अपनी लागत के

कारण कभी भी बड़े

पैमाने पर खपत

(Mass Consumption)

वाले उत्पाद के

रूप में अपनी जगह

नहीं बनाई। इसका

महत्व आर्थिक गणना

में नहीं, बल्कि

राजनीतिक कार्रवाई

में निहित था।"

Chandra

(1966)

3) अपूर्ण

वि-औद्योगीकरण

स्वदेशी

आंदोलन वि-औद्योगीकरण

(De-industrialization) की प्रक्रिया

को पूरी तरह से

उलट नहीं सका।

हालाँकि इसने बुनकरों

को एक वैकल्पिक

रोज़गार प्रदान

किया, लेकिन लाखों

कारीगरों को कृषि

की ओर पलायन करने

से नहीं रोका जा

सका। वस्त्र उद्योग

के पुराने गौरव

और विश्वव्यापी

प्रभुत्व को स्वदेशी

आंदोलन अपने प्रयासों

के बल पर तत्काल

वापस नहीं ला सका।

पुनरुत्थान

की वास्तविकता

यह थी कि यह एक दोहरा

प्रभाव था। आर्थिक

दृष्टि से यह सीमित

था, लेकिन रणनीतिक

(आधुनिक मिलों

को बढ़ावा) और प्रतीकात्मक

दृष्टि से यह अत्यंत

सफल था। स्वदेशी

आंदोलन का सबसे

बड़ा वास्तविक

प्रभाव यह था कि

इसने राजनीतिक

मुक्ति को आर्थिक

स्वतंत्रता से

जोड़ा और भविष्य

के स्वतंत्र भारत

के लिए आर्थिक

नियोजन की नींव

रखी।

9. निष्कर्ष

यह

शोध पत्र भारतीय

वस्त्र उद्योग

के औपनिवेशिक इतिहास

के दो विरोधी चरणों—विनाशकारी

पतन और प्रतिरोधी

पुनरुत्थान—का

तुलनात्मक विश्लेषण

प्रस्तुत करता

है। इस अध्ययन

के माध्यम से यह

स्पष्ट रूप से

स्थापित होता है

कि भारतीय वस्त्र

उद्योग का पतन

किसी प्राकृतिक

आर्थिक प्रक्रिया

का परिणाम नहीं

था, बल्कि ब्रिटिश

औपनिवेशिक नीतियों

द्वारा किया गया

एक व्यवस्थित कार्य

था, जबकि इसका पुनरुत्थान

राष्ट्रीय चेतना

और आर्थिक राष्ट्रवाद

की शक्ति से प्रेरित

था।

शोध

के मुख्य निष्कर्षों

को संक्षेप में

निम्नलिखित रूप

से प्रस्तुत किया

जा सकता है:

1)

पतन

का कारण (औपनिवेशिक

कारक):

वस्त्र उद्योग

का पतन मुख्य रूप

से भेदभावपूर्ण

टैरिफ़ नीतियों

और ब्रिटेन से

सस्ते मशीन-निर्मित

माल के मुक्त आयात

के कारण हुआ। इसने

भारतीय बुनकरों

को मूल्य प्रतिस्पर्धा

में अक्षम बना

दिया, जिससे वि-औद्योगीकरण

(De-industrialization) हुआ और लाखों

लोग कृषि पर अत्यधिक

निर्भर हो गए।

2)

पुनरुत्थान

का उद्देश्य (स्वदेशी

कारक):

स्वदेशी आंदोलन

ने वस्त्र उद्योग

के पतन को आर्थिक

राष्ट्रवाद का

आधार बनाया। खादी

और चरखा केवल वस्त्र

नहीं थे, बल्कि

गांधीवादी विचारधारा

के तहत आत्मनिर्भरता,

ग्रामीण पुनरुद्धार

और अहिंसक विरोध

के शक्तिशाली राजनीतिक

प्रतीक बन गए।

3)

प्रभाव

की तुलना (बल का

द्वंद्व): यह तुलना

स्पष्ट करती है

कि औपनिवेशिक बल

विनाशकारी और संरचनात्मक

था, जबकि स्वदेशी

आंदोलन का बल वैचारिक

और आंशिक रूप से

रचनात्मक था। स्वदेशी

प्रयास ग्रामीण

अर्थव्यवस्था

के नुकसान को पूरी

तरह से नहीं पलट

पाए, लेकिन उन्होंने

आधुनिक स्वदेशी

मिल उद्योग के

लिए एक संरक्षित

बाज़ार का निर्माण

किया।

10. व्यापक

निहितार्थ और ऐतिहासिक

महत्व (Broader Implications and

Historical Significance)

वस्त्र

उद्योग के पतन

और पुनरुत्थान

की यह गाथा भारतीय

स्वतंत्रता संग्राम

के इतिहास में

व्यापक निहितार्थ

रखती है:

·

राजनीति

और अर्थशास्त्र

का जुड़ाव: इस आंदोलन

ने भारतीय जनता

को यह सिखाया कि

उनकी गरीबी और

आर्थिक दुर्दशा

सीधे तौर पर ब्रिटिश

शासन की राजनीतिक

नीतियों से जुड़ी

हुई है। इसने राजनीतिक

मुक्ति के लक्ष्य

को आर्थिक स्वतंत्रता

के लक्ष्य के साथ

अटूट रूप से जोड़

दिया।

·

राष्ट्रवाद

का मूर्त प्रतीक: खादी, औपनिवेशिक

विनाश के शिकार

हुए एक उद्योग

का हिस्सा होने

के बावजूद, राष्ट्रीय

पहचान और एकता

का सबसे दृश्यमान

और मूर्त प्रतीक

बन गई। खादी पहनना

ही ब्रिटिश सत्ता

के खिलाफ़ विद्रोह

का एक सार्वभौमिक

चिह्न बन गया।

·

भविष्य

की नींव: स्वदेशी आंदोलन

ने स्वतंत्र भारत

की आत्मनिर्भर

अर्थव्यवस्था

की नींव रखी, जो

भविष्य में पंचवर्षीय

योजनाओं और औद्योगिक

विकास में राष्ट्रीय

नियंत्रण और संरक्षण

के सिद्धांतों

को प्रेरित करती

रही।

अंततः, यह शोध सिद्ध करता है कि भारतीय वस्त्र उद्योग की कहानी औपनिवेशिक भारत की अर्थव्यवस्था के पतन की कहानी मात्र नहीं है, बल्कि यह वह संघर्ष है जहाँ भारत ने आर्थिक पराधीनता को अस्वीकार किया और राजनीतिक प्रतिरोध के माध्यम से आत्म-सम्मान और स्वतंत्रता की कीमत को बुना।

None.

None.

Bagchi, A. K. (1976). Deindustrialisation in India in the Nineteenth Century: Some Theoretical Implications (डीइंडस्ट्रियलाइज़ेशन इन इंडिया इन द नाइन्टीन्थ सेंचुरी: सम थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन्स). The Journal of Development Studies, 12(2), 135. https://doi.org/10.1080/00220387608421565

Chandra, B. (1966). The Rise and Growth of Economic Nationalism in India: Economic Policies of Indian National Leadership, 1880–1905 (द राइज़ एंड ग्रोथ ऑफ़ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया: इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ़ इंडियन नेशनल लीडरशिप, 1880–1905). People's Publishing House, 126.

Dutt, R. C. (1904). The Decline of the Textile Industry and Tariff Policies: A Major Analysis (वस्त्र उद्योग के पतन और टैरिफ़ नीतियों पर प्रमुख विश्लेषण). The Economic History of India in the Victorian Age, Kegan Paul, Trench, Trübner and Company, 120.

Dutt, R. P. (1947). A Marxist View on De-industrialisation and British Exploitation (वि-औद्योगीकरण और ब्रिटिश शोषण पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण). India Today, People's Publishing House, 110.

Indian Industrial Commission.

(1918). Report of the Indian Industrial Commission,

1916–18 (रिपोर्ट

ऑफ़ द इंडियन इंडस्ट्रियल

कमीशन, 1916–18).

Superintendent Government Printing.

Naoroji, D. (1901). Poverty and Un-British Rule in India. London (पोवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया. लंदन). Swan Sonnenschein and Company, 212.

Parel, A. J. (1997). Gandhi on the Political and Philosophical Symbolism of the Spinning

Wheel and Khadi (चरखे

और खादी के राजनीतिक

और दार्शनिक प्रतीकवाद

पर गांधी के विचार). In Hind Swaraj and Other Writings, Cambridge University Press,

60–68.

Sarkar, S. (1983). Strategies and Socio-political Impact of the Swadeshi Movement (स्वदेशी

आंदोलन की रणनीतियाँ

और सामाजिक-राजनीतिक

प्रभाव). Modern India,

1885–1947, Macmillan India, 120.

Srivastava, S. P. (1979). The De-industrialisation of India in the 19th Century: A Reappraisal

(द डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन

ऑफ़ इंडिया इन

द 19th सेंचुरी: ए रिअप्रेज़ल). The Indian Economic and Social History Review, 16(1), 119–137.

Whitley Commission. (1931). Report of the Royal Commission on Indian Labour. London (रिपोर्ट ऑफ़ द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन लेबर. लंदन). H.M. Stationery Office.

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Granthaalayah 2014-2025. All Rights Reserved.