STUDY OF

THE MAIN CAUSES OF ANXIETY AND STRESS AMONG TEACHERS AND POSSIBLE SOLUTIONS

अध्यापकों में चिंताग्रस्तता एवं तनाव के प्रमुख कारणों का अध्ययन एवं संभाव्य समाधान

Dharmendra Singh 1, Dr. Vinod Kumar Jain 2

1 Researcher, Faculty of Education, Teerthanker Mahaveer University, Moradabad, India

2 Principal, Faculty of Education, Teerthanker Mahaveer University, Moradabad, India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: The aim of this research paper is to identify and analyse the main causes of anxiety and stress among teachers. Anxiety and stress among school teachers is a serious issue. The work area of teachers is challenging and they have to face various types of stress. Teachers not only have to fulfil academic responsibilities, but also have to deal with administrative work, expectations of students and parents and challenges of personal life. This has a direct impact on their teaching and learning process. To remove anxiety and stress among teachers, governments and educational organisations need to take steps to encourage their energy, support training and strengthen the support system. This will not only improve the anxiety and stress of teachers but will also pave the way for advancement in the education sector and better education for students. This research presents an overview of the impact of these factors on the mental health of teachers. As a possible solution to this problem, maintaining work-life balance, time management, administrative support, counselling services, mental health measures like yoga and meditation and regular training programs for teachers are important. A positive atmosphere and supportive culture in schools can also help in reducing anxiety and stress. Empowerment of teachers and a respectful environment lay the foundation for an anxiety and stress-free educational system. Hindi: इस शोध पत्र का उद्देश्य शिक्षकों में पाई जाने वाली चिंताग्रस्तता एवं तनाव के प्रमुख कारणों की पहचान कर उनका विश्लेषण करना है। विद्यालयों के अध्यापकों की चिंताग्रस्तता एवं तनाव एक गंभीर मुद्दे हैं। अध्यापकों का कार्यक्षेत्र चुनौतीपूर्ण होता हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार की तनावों का सामना करना पड़ता हैं। अध्यापकों को न केवल अकादमिक उत्तरदायित्वों को निभाना होता हैं ,बल्कि प्रशासनिक कार्यों, छात्रों और अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियों से भी जूझना पड़ता हैं। इसका सीधा प्रभाव उनके शिक्षण कार्य और सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता हैं। अध्यापकों की चिन्ताग्रस्तता और तनाव को दूर करने के लिए सरकारों और शैक्षणिक संगठनों को उनकी ऊर्जा के लिए प्रोत्साहित करने प्रशिक्षण को समर्थन प्रदान करने एवं सहयोग प्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता हैं। इससे न केवल अध्यापकों की चिंताग्रस्तता और तनाव में सुधार होगा बल्कि यह भी शिक्षा क्षेत्र में उन्नति और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह शोध शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य पर इन कारकों के प्रभाव का अवलोकन प्रस्तुत करता है। इस समस्या के संभाव्य समाधान के रूप में कार्य संतुलन बनाए रखना, समय प्रबंधन, प्रशासनिक सहयोग, परामर्श सेवाएँ, योग एवं ध्यान जैसे मानसिक स्वास्थ्य उपाय और शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। विद्यालयों में सकारात्मक वातावरण एवं सहयोगात्मक संस्कृति भी चिंताग्रस्तता एवं तनाव कम करने में सहायक हो सकती हैं। शिक्षकों का सशक्तिकरण और सम्मानपूर्ण वातावरण चिंताग्रस्तता एवं तनाव मुक्त शैक्षिक व्यवस्था की नींव रखता हैं। |

|||

|

Received 01 May 2025 Accepted 25 May 2025 Published 17 June 2025 DOI 10.29121/granthaalayah.v13.i5.2025.6224 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2025 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Stress, Anxiety, तनाव, चिंताग्रस्तता |

|||

1. प्रस्तावना

शिक्षा

किसी भी समाज

की रीढ़ होती

हैं। वर्तमान

युग में

शिक्षा केवल

ज्ञान का

हस्तांतरण मात्र

नहीं रह गई

हैं, बल्कि

यह एक व्यापक

सामाजिक

प्रक्रिया बन

चुकी हैं, जिसमें

शिक्षक की भूमिका

अत्यंत

महत्वपूर्ण

हो गई है।

शिक्षक न केवल

विद्यार्थियों

के बौद्धिक

विकास में सहायक

होता है, बल्कि

उनके नैतिक, सामाजिक

एवं

भावनात्मक

विकास में भी

मार्गदर्शक

की भूमिका

निभाता है।

शिक्षा

प्रणाली का

आधार स्तंभ

शिक्षक होते

हैं, जिन

पर भावी पीढ़ी

के निर्माण का

उत्तरदायित्व

होता है।

अध्यापक न

केवल ज्ञान के

संवाहक होते

हैं, बल्कि

वे

विद्यार्थियों

के नैतिक, मानसिक

एवं सामाजिक

विकास में भी

महत्वपूर्ण

भूमिका

निभाते हैं।

किंतु

वर्तमान समय

में अध्यापक

अनेक प्रकार

की

व्यावसायिक, सामाजिक

एवं मानसिक

चुनौतियों से

घिरे हुए हैं।

जिनका सीधा

प्रभाव उनके

मानसिक स्वास्थ्य

पर पड़ता हैं।

विशेष रूप से

चिंताग्रस्तता

एवं तनाव जैसी

मानसिक

स्थितियाँ

अध्यापकों की

कार्यदक्षता, आत्मविश्वास

एवं शैक्षिक

गुणवत्ता को

प्रभावित

करती हैं। आज

के बदलते

शैक्षणिक

परिदृश्य में

अध्यापक कई

प्रकार के

मानसिक

तनावों से

गुजर रहे हैं।

अध्यापक पर न

केवल

विद्यार्थियों

की

उपलब्धियों

की

जिम्मेदारी होती

हैं, बल्कि

शिक्षा नीति, प्रशासनिक

दबाव,

संसाधनों की

कमी, और

डिजिटल

शिक्षा के

बढ़ते प्रयोग

ने उनकी भूमिका

को और जटिल

बना दिया हैं।

यह शोध उन

कारणों की खोज

करता हैं। जो

शिक्षकों में

तनाव और चिंता

को जन्म देते

हैं। यह शोध

पत्र

अध्यापकों

में व्याप्त

चिंताग्रस्तता

एवं तनाव के

प्रमुख कारणों

का विश्लेषण

करने का

प्रयास हैं।

इसमें यह समझने

का प्रयास

किया गया है

कि शिक्षण

प्रक्रिया से

जुड़ी

व्यावसायिक

अपेक्षाएँ, प्रशासनिक

दबाव,

अभिभावकों

एवं

विद्यार्थियों

की अपेक्षाएँ, कार्य

का अत्यधिक

बोझ, तकनीकी

परिवर्तनों

के साथ तालमेल

की आवश्यकता

तथा आर्थिक

एवं सामाजिक

असुरक्षा

जैसे कारक किस

प्रकार

अध्यापकों के

मानसिक

स्वास्थ्य पर

प्रतिकूल

प्रभाव डालते

हैं। इस शोध

का उद्देश्य न

केवल इन

कारणों की

पहचान करना

हैं, बल्कि

इसके पीछे

छिपे

मनोवैज्ञानिक

एवं सामाजिक

पहलुओं को भी

उजागर करना

हैं। जिससे कि

शिक्षकों के

मानसिक

स्वास्थ्य को

सुदृढ़ करने

हेतु प्रभावी

समाधान

प्रस्तुत किए

जा सकें। यह

परिचय आगामी

अध्ययनों के

लिए एक आधार

प्रदान करता

हैं। इस विषय

पर गहन

विश्लेषण एवं

साक्ष्य-आधारित

निष्कर्ष

प्रस्तुत किए

हैं।

2. चिंताग्रस्तता

चिंताग्रस्तता

से तात्पर्य

चिंता और उदासी

की अवस्था से

हैं। जब किसी

व्यक्ति को समस्यों

से घिरा

हुआ,

अधिक चिंता

और

उत्साहहीनता

का अहसास होता

हैं। यह एक

मानसिक

स्थिति हैं।

जिसमें

अध्यापक को

कार्यस्थल पर

भविष्य की

असफलताओं, विद्यार्थियों

की

उपलब्धियों, प्रबंधन

के दबाव या

व्यक्तिगत

अपेक्षाओं को लेकर

अत्यधिक

चिंता,

भय या बेचैनी

महसूस होती

हैं। यह

सामाजिक, आर्थिक, या

व्यक्तिगत

स्तर पर हो

सकती है और

व्यक्ति को

स्थिति की

अच्छाई या

बुराई की अधिक

पर्वाह किए

बिना ही

चिंतित बना

देती हैं।

चिंताग्रस्तता

से बचने के

लिए अच्छी

मानसिक

स्थिति,

सकारात्मक

दृष्टिकोण, और

स्थिरता की

आवश्यकता

होती हैं। जो

व्यक्ति को

जीवन की

चुनौतियों का

सामना करने

में सहायक

होती हैं।

"चिंता

एक ऐसी भावना

है, जिसमें

व्यक्ति किसी

अनिश्चित

परिणाम के बारे

में परेशान, घबराया

हुआ या असहज

महसूस करता

है।"

ओक्सफोर्ड

डिक्शनरी के अनुसार

3. तनाव

तनाव से

तात्पर्य

मानसिक या

शारीरिक

दुखानुभव से

हैं। जो अक्सर

अत्यधिक तनाव

या प्रेशर के

कारण होता

हैं। तनाव एक

मानसिक और

शारीरिक अवस्था

हैं। जो

व्यक्ति को

अत्यधिक

प्रबल और अस्तित्व

शून्य महसूस

कराती हैं। यह

एक ऐसी स्थिति

हैं, जब

अध्यापक को

बाह्य या

आंतरिक

दबावों से निपटने

में कठिनाई

होती हैं। समय

प्रबंधन, पाठ्यक्रम

की तैयारी, मूल्यांकन

का दबाव, विद्यालय

प्रशासनिक

कार्य और

विद्यार्थियों

के प्रदर्शन

संबंधी

अपेक्षाएँ

तनाव के मुख्य

कारण हो सकते

हैं। इसका

कारण

भिन्न-भिन्न हो

सकता हैं, जैसे

काम, रिश्तों

में कठिनाई, आर्थिक

चिंता या

स्वास्थ्य

समस्याएं।

तनाव व्यक्ति

की तत्परता, ध्यान, और

समर्पण को

प्रभावित कर

सकता हैं और

सकारात्मक

परिणामों की

बजाय

नकारात्मक

प्रभाव डाल सकता

हैं। इसलिए, सही

सामर्थ्य और

मानव संबंधों

की देखभाल तनाव

को कम करने

में मदद कर

सकती हैं।

"तनाव

शरीर की वह

सामान्य

प्रतिक्रिया

हैं,

जो किसी

भी प्रकार की

माँग या

चुनौती के

उत्तर में

उत्पन्न होती

हैं।"

हैंस से लिए

के अनुसार

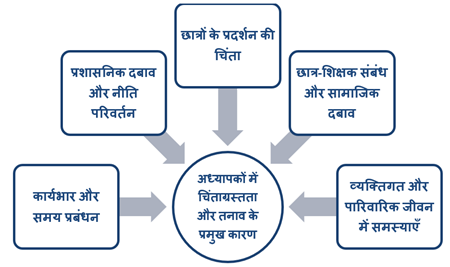

4. अध्यापकों में चिंताग्रस्तता और तनाव के प्रमुख कारण

अध्यापकों

के मानसिक

स्वास्थ्य पर

कई कारक असर

डालते हैं।

जिनमें उनके

कार्यभार, प्रशासनिक

दबाव,

छात्रों के

प्रदर्शन की

चिंता,

छात्र-शिक्षक

संबंध और

व्यक्तिगत

जीवन की समस्याएँ

शामिल हैं। इन

सभी कारणों का

प्रभाव अध्यापकों

में

चिंताग्रस्तता

और तनाव को

जन्म देता है।

प्रत्येक

कारण पर

विस्तार से

चर्चा की जा

रही है:

चित्र

|

चित्र 1 अध्यापकों

में

चिंताग्रस्तता

और तनाव के प्रमुख

कारण |

कार्यभार

और समय

प्रबंधन:

अध्यापकों के

पास कार्यों

की एक लंबी

सूची होती

हैं। जिसमें

कक्षा की

पढ़ाई,

परीक्षा की

तैयारी और

मूल्यांकन, पाठ्यक्रम

की योजना, अतिरिक्त

कक्षाएँ, छात्रों

की व्यक्तिगत

समस्याओं का

समाधान और

विद्यालय की

गतिविधियों

का प्रबंधन

शामिल हैं।

इसके अलावा

प्रशासनिक

कार्य और

शैक्षिक

गतिविधियों

की योजना

बनाना भी एक

चुनौतीपूर्ण

कार्य हो सकता

हैं। ये सभी

कार्य उन्हें

समय सीमा में

पूरा करने

होते हैं, जो

उन्हें

मानसिक और

शारीरिक

थकावट का

शिकार बना

सकती हैं।

कभी-कभी

कार्यों की

अत्यधिक सूची

और समय की कमी

के कारण, अध्यापक

अपने काम में

गुणवत्ता

नहीं बनाए रख पाते, जिससे

तनाव और

चिंताग्रस्तता

का सामना करना

पड़ता हैं। उदाहरण

के तौर पर, एक

अध्यापक को

कक्षा में

पढ़ाई करने के

अलावा परीक्षा

पत्रों की

जांच करनी

होती हैं।

शिक्षक बैठकों

में भाग लेना

होता हैं और

छात्रों की

गतिविधियों

का नेतृत्व भी

करना होता

हैं। इन सभी जिम्मेदारियों

को समय पर

पूरा करना

बहुत मुश्किल

हो सकता है, जिससे

समय प्रबंधन

में समस्या

उत्पन्न होती हैं

और मानसिक

दबाव बढ़ता

हैं।

प्रशासनिक

दबाव और नीति

परिवर्तन:

शैक्षिक

संस्थानों

में समय-समय

पर नई नीतियाँ

और नियम लागू

किए जाते हैं।

जो अध्यापकों

पर अतिरिक्त

दबाव डालते

हैं। प्रशासन

से मिलने वाले

इन निर्देशों

का पालन करना

उनके लिए मानसिक

दबाव का कारण

बन सकता हैं, क्योंकि

उन्हें हमेशा

नए नियमों को

समझने और लागू

करने में समय

लगता हैं।

अक्सर ये

बदलाव तत्काल

प्रभाव से

होते हैं, और

उन्हें अपने

दैनिक

कार्यों में

इन बदलावों को

समाहित करने

में कठिनाई हो

सकती हैं। इसके

अतिरिक्त, छात्रों

के लिए नई

तकनीकों या

डिजिटल

शिक्षा के

उपयोग की

अनिवार्यता भी

एक चुनौती बन

सकती हैं।

अध्यापक

कभी-कभी यह

महसूस करते

हैं कि उनकी

स्वतंत्रता

सीमित हो गई

हैं और वे

अपनी शैक्षिक

गतिविधियों

और कार्यशैली

को प्रशासन की

अपेक्षाओं के

अनुसार ढालने

पर मजबूर होते

हैं। इसके

साथ-साथ, प्रशासन

द्वारा

अपेक्षित

साप्ताहिक या

मासिक

रिपोर्टिंग, जैसे

कक्षा में

छात्रों की

प्रगति या

शैक्षिक

गतिविधियों

का विवरण देने

की

जिम्मेदारी भी

अतिरिक्त

तनाव का कारण

बन सकती हैं।

ये सभी प्रशासनिक

दबाव उनके

मानसिक

स्वास्थ्य को

प्रभावित कर

सकते हैं।

छात्रों

के प्रदर्शन

की चिंता:

अध्यापक का

मुख्य

उद्देश्य

अपने छात्रों

को अच्छी

शिक्षा देना

हैं और

छात्रों का

प्रदर्शन

सीधे तौर पर

उनकी

कार्यक्षमता

एवं समर्पण को

दर्शाता हैं।

जब छात्रों का

प्रदर्शन खराब

होता हैं या

वे कक्षा में

पिछड़ते हैं, तो

अध्यापक पर यह

मानसिक दबाव

होता हैं, कि

वह अपनी

शिक्षण पद्धति

को सुधारें और

छात्रों के

प्रदर्शन में

सुधार लाएं।

अध्यापकों को

यह चिंता होती

हैं, कि

कहीं उनके

छात्रों का

खराब

प्रदर्शन

उनके अपने

कार्य में

असफलता को

नहीं दर्शाता

हैं। यह चिंता

उनके मानसिक

स्वास्थ्य को

प्रभावित

करती हैं और

कभी-कभी यह

उन्हें

आत्म-संदेह और

नकरात्मक

विचारों में

डाल सकती हैं।

उदाहरण के लिए, अगर

कोई छात्र

लगातार कमजोर

प्रदर्शन कर

रहा हैं और

शिक्षक उसे

सुधारने में

असफल हो रहे

हैं, तो

वे इसे अपनी

योग्यता की

कमी के रूप

में देख सकते

हैं। जो

उन्हें

मानसिक रूप से

परेशान करता

हैं।

छात्र-शिक्षक

संबंध और

सामाजिक दबाव:

अध्यापकों

के लिए

छात्रों के

साथ अच्छे

संबंध

स्थापित करना

महत्वपूर्ण

होता हैं, ताकि

वे शैक्षिक और

व्यक्तिगत

रूप से छात्रों

की सहायता कर

सकें।

हालांकि, कभी-कभी

छात्रों का

असामाजिक या

बुरा व्यवहार, संवाद

की समस्याएँ, और

पारिवारिक

दबाव भी तनाव

का कारण बन

सकते हैं।

छात्रों के

साथ अच्छे

संबंध बनाए

रखना उनके

मानसिक

स्वास्थ्य के

लिए बेहद

जरूरी होता हैं, लेकिन

यह कार्य भी

कठिन हो सकता

हैं। यदि छात्र

अनमने या

विरोधी रवैया

अपनाते हैं।

अध्यापक

कभी-कभी यह

महसूस करते

हैं, कि

वे छात्रों की

अपेक्षाओं या

उनके

माता-पिता के

दबाव का सामना

कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए, अगर

माता-पिता

अपने बच्चों

से अच्छे अंक

प्राप्त करने

की अत्यधिक

अपेक्षाएँ

रखते हैं, तो

यह दबाव

शिक्षक पर भी

पड़ता हैं।

साथ ही,

छात्रों के

व्यक्तिगत

जीवन में

समस्याओं का प्रभाव

उनके व्यवहार

और प्रदर्शन

पर पड़ता है।

जो अध्यापकों

को मानसिक रूप

से प्रभावित करता

हैं।

व्यक्तिगत

और पारिवारिक

जीवन में

समस्याएँ:

अध्यापकों के

जीवन में उनका

व्यक्तिगत और

पारिवारिक

जीवन भी एक

बड़ा कारक

होता हैं।

उनके पास

परिवार के साथ

समय बिताने, बच्चों

की देखभाल और

पारिवारिक

जिम्मेदारियों

का निर्वहन

करने का दबाव

होता हैं। नौकरी

के कारण

उन्हें अपने

परिवार के साथ

पर्याप्त समय

नहीं मिल पाता

हैं। जिससे

पारिवारिक

जीवन पर

नकारात्मक

प्रभाव पड़ता

हैं। यह तनाव

उनकी मानसिक

स्थिति को

असंतुलित कर

सकता हैं।

इसके अलावा, पारिवारिक

समस्याएँ, जैसे

स्वास्थ्य

समस्याएँ या

वैवाहिक तनाव, भी

अध्यापक के

मानसिक स्वास्थ्य

को प्रभावित

कर सकती हैं।

जब वे घर और कार्य

में संतुलन

बनाए रखने की

कोशिश करते

हैं, तो

कभी-कभी यह

उन्हें

शारीरिक और

मानसिक थकावट

का शिकार बना

देता हैं।

उदाहरण के तौर

पर, अगर

घर में कोई

सदस्य गंभीर

रूप से बीमार

हैं या घर में

रिश्तों में

तनाव हैं, तो

यह समस्याएँ

उनके कार्य पर

भी असर डाल

सकती हैं।

अध्यापक को

मानसिक रूप से

थका सकती हैं।

इन प्रमुख

कारणों के

परिणामस्वरूप

अध्यापकों

में

चिंताग्रस्तता

और तनाव की

समस्या गंभीर

हो सकती है, जो

उनके कार्य, शैक्षिक

प्रदर्शन और

मानसिक

स्वास्थ्य को

प्रभावित

करती हैं। इन

समस्याओं का

समाधान उचित

कार्यप्रणाली, प्रशासनिक

समर्थन,

और मानसिक

स्वास्थ्य

सेवाओं के

माध्यम से किया

जा सकता हैं।

5. चिंताग्रस्तता एवं तनाव के संभाव्य समाधान

अध्यापकों

के मानसिक

स्वास्थ्य पर

कई कारक असर

डालते हैं।

जिनमें उनके

कार्यभार, प्रशासनिक

दबाव,

छात्रों के

प्रदर्शन की

चिंता,

छात्र-शिक्षक

संबंध और

व्यक्तिगत

जीवन की समस्याएँ

शामिल हैं। इन

सभी कारणों का

प्रभाव अध्यापकों

में

चिंताग्रस्तता

और तनाव को

जन्म देता

हैं। इस

स्थिति से

निपटने के लिए

सकारात्मक

सोच, संतुलित

जीवन शैली, समय

प्रबंधन, योग-ध्यान, और

मानसिक

स्वास्थ्य

परामर्श जैसे

उपाय अत्यंत

प्रभावी

सिद्ध हो सकते

हैं। साथ ही, सामाजिक

सहयोग,

कार्यस्थल

पर सहयोगी

वातावरण और

आत्ममूल्यांकन

की प्रवृत्ति

भी तनाव को नियंत्रित

करने में

मददगार होती

हैं। यदि इन

उपायों को

नियमित जीवन

का हिस्सा

बनाया जाए, तो

व्यक्ति न

केवल मानसिक

रूप से स्वस्थ

रहेगा,

बल्कि अपने

कार्य और

संबंधों में

भी संतुलन बना

पाएगा।

प्रत्येक

कारण पर

विस्तार से

चर्चा की जा

रही है-

समुचित

कार्य विभाजन

और समय

प्रबंधन: आज

के समय में

शिक्षकों पर

शैक्षणिक

कार्यों के

अलावा

विभिन्न

गैर-शैक्षणिक

कार्य जैसे—जनगणना, निर्वाचन

ड्यूटी,

मिड-डे मील

प्रबंधन, रिकॉर्ड

संधारण आदि का

बोझ भी डाला

जाता हैं। इससे

उनके मूल

कार्य –

गुणवत्तापूर्ण

शिक्षण – पर

विपरीत

प्रभाव पड़ता

हैं। अतः

आवश्यक हैं, कि

शिक्षकों को

अनावश्यक

प्रशासनिक

कार्यों से

मुक्त रखा जाए

और उन्हें

सहयोग देने के

लिए

प्रशिक्षित

सहायक स्टाफ

की नियुक्ति

की जाए। इससे

वे न केवल

बेहतर तरीके

से शिक्षण कार्य

कर सकेंगे

बल्कि समय का

संतुलित

उपयोग भी कर

पाएंगे।

योग, ध्यान

और मानसिक

स्वास्थ्य

सहायता:

लगातार

मानसिक दबाव

में रहने वाले

शिक्षकों के

लिए योग और

ध्यान अत्यंत

लाभकारी

सिद्ध हो सकते

हैं। योग और

प्राणायाम

तनाव को कम

करने,

मन को शांत

करने और ऊर्जा

का संचार करने

में मदद करते

हैं। यदि

स्कूल स्तर पर

सप्ताह में एक

बार योग एवं

ध्यान सत्र

आयोजित किए

जाएँ और मानसिक

स्वास्थ्य

विशेषज्ञ या

काउंसलर समय-समय

पर उपलब्ध हों, तो

शिक्षक अपने

भीतर की

उलझनों को

बेहतर ढंग से

सुलझा सकेंगे

और काम के

प्रति

सकारात्मक दृष्टिकोण

रख सकेंगे।

प्रशासनिक

सहयोग और

सकारात्मक

वातावरण: एक

अच्छा

शैक्षिक

वातावरण तब

बनता हैं। जब

शिक्षक और

प्रशासन

एक-दूसरे के

साथ संवाद और

सहयोग की

भावना रखते

हैं। यदि

विद्यालय के

प्रधानाचार्य

और प्रशासनिक

अधिकारी

शिक्षकों की समस्याओं

को समझें और

समाधान के

प्रयास करें, तो

कार्यस्थल पर

सकारात्मक

ऊर्जा बनी

रहती हैं।

शिक्षकों को

विद्यालय की

नीतियों और

निर्णयों में

सम्मिलित

करना,

उन्हें

महत्व देने

जैसा होता

हैं। जिससे

उनमें

उत्तरदायित्व

की भावना

विकसित होती

हैं और वे

संस्थान के

लिए और अधिक

समर्पण से

कार्य करते

हैं।

सामाजिक

समर्थन और

पारिवारिक

सहभागिता:

समाज और

परिवार,

दोनों की

भूमिका

शिक्षक के

मानसिक

संतुलन में

महत्वपूर्ण

होती हैं। जब

परिवार से

सहयोग मिलता

है और समाज

में शिक्षक को

सम्मान और समझ

मिलती हैं, तो

वह अपने कार्य

में गौरव

महसूस करता

है। “टीचर

सपोर्ट ग्रुप”

जैसे मंचों की

स्थापना से शिक्षक

अपनी

व्यावसायिक

चुनौतियों को

साझा कर सकते

हैं, अनुभवों

का

आदान-प्रदान

कर सकते हैं

और समाधान

खोजने में

एक-दूसरे की

सहायता कर

सकते हैं। इससे

अकेलापन और

मानसिक तनाव

एवं

चिंताग्रस्तता

कम होता हैं।

प्रशिक्षण

और पेशेवर

विकास:

वर्तमान समय

में शिक्षा

प्रणाली

निरंतर बदल रही

है, ऐसे

में शिक्षकों

का अद्यतन

अध्ययन रहना

आवश्यक हैं।

तनाव प्रबंधन, कक्षा

नियंत्रण, संप्रेषण

कौशल,

और

आत्ममूल्यांकन

जैसे

क्षेत्रों

में नियमित

प्रशिक्षण

उन्हें

आत्मविश्वास

से भर देता

हैं। साथ ही, यदि

शिक्षक

डिजिटल

तकनीकों जैसे

स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन

टेस्ट,

ई-कंटेंट आदि

के प्रयोग में

दक्ष हो जाएँ, तो

उनकी

कार्यक्षमता

बढ़ती हैं और

कार्य जटिलता

में कमी आती

हैं। इससे

चिंताग्रस्तता

एवं तनाव भी

कम होता हैं

और कार्य करने

में आनंद आता

हैं।

मान्यता

और

प्रोत्साहन: मानवीय

स्वभाव हैं, कि

जब उसके कार्य

को सराहा जाता

है, तो

उसका कार्य के

प्रति रुचि और

मनोबल बढ़ता हैं।

शिक्षक भी

इससे अछूते

नहीं हैं। जब

उनके द्वारा

किए गए

प्रयासों की

सराहना

सार्वजनिक

रूप से होती

हैं या उन्हें

पुरस्कार और

प्रमाणपत्र

से सम्मानित

किया जाता हैं, तो

यह उन्हें एक

आंतरिक संतोष

देता है।

विद्यालय

स्तर से लेकर

राज्य एवं

राष्ट्रीय

स्तर तक

“श्रेष्ठ

शिक्षक

सम्मान” जैसे

कार्यक्रम उनके

आत्मसम्मान

को सुदृढ़

करते हैं और

चिंताग्रस्तता

एवं तनाव को

सकारात्मक

ऊर्जा में बदलने

में सहायता

करते हैं।

निष्कर्ष: शिक्षकों में चिंताग्रस्तता और तनाव के कारणों का विश्लेषण स्पष्ट करता हैं, कि आज अधिकांश शिक्षक विशेष रूप से परीक्षा सत्रों के दौरान मानसिक थकान और चिंता का अनुभव करते हैं। महिला शिक्षकों में यह तनाव और भी अधिक देखा गया हैं, क्योंकि उन्हें कार्यस्थल की अपेक्षाओं के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी संतुलन बनाए रखना पड़ता हैं। कार्यभार की अधिकता, प्रशासनिक दबाव, तकनीकी संसाधनों की कमी और समाज की बढ़ती अपेक्षाएं शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए संस्थागत स्तर पर ठोस और सशक्त कदम उठाने की आवश्यकता हैं। शिक्षकों को समय प्रबंधन, तनाव नियंत्रण और तकनीकी दक्षता से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही, विद्यालयों में सहायक स्टाफ की नियुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं, और सहानुभूतिपूर्ण एवं सहभागी नेतृत्व वातावरण प्रदान करना आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक और पारिवारिक समर्थन, शिक्षक सहयोग समूह, और कार्य की सार्वजनिक सराहना भी मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता हैं, कि शिक्षक तनाव और चिंता को कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्तिगत आत्म-देखभाल के साथ-साथ संस्थागत और सामाजिक सहयोग भी शामिल हो। यदि उपरोक्त उपायों को व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए, तो न केवल शिक्षक तनावमुक्त और संतुलित रहेंगे, बल्कि वे अधिक प्रेरित, सृजनशील और समर्पित बनकर शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में समर्थ होंगे।

None.

None.

Chaudhary,

Mohan. (2016). Teacher Stress and Job Performance. Delhi:

Educational Management.

Nair,

Shashi. (2018). Teacher Satisfaction and Mental Health.

Kolkata: Teaching Science.

Sharma,

Ramji. (2018). Teachers’ Stress and Its Solutions. Jaipur: Alok Prakashan.

Verma,

Sunita. (2017). Job Satisfaction and Mental Health of

Teachers. Delhi: Prakashan Grih.

Yadav,

Priya. (2018). Workplace Stress and Its Management Strategies. Jaipur: Educational Science.

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Granthaalayah 2014-2025. All Rights Reserved.