ShodhKosh: Journal of Visual and Performing ArtsISSN (Online): 2582-7472

|

|

A Significant Representative of Folk Style Haripura Posters by Nandlal Basu

लोक शैली

के सार्थक

प्रतिनिधि

नन्दलाल बसु के

हरिपुरा

पोस्टस

1 Assistant Professor, Drawing and

Painting Department, Dayalbagh Educational Institute, Dayalbagh Agra, India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: Folklife has always been inspiring the artist. As a result of this inspiration, the folk painting style has descended at its highest level in the world. The artists have expressed themselves through their art whether it is struggling moments of folklife or the day-to-day lifestyle. The heritage of folk art has always remained between us. In the modern era of painting in the 20th century, artist Nandlal Basu was also inspired by folklife and folk forms. Post that, his new creations had elements of folk forms. The intervention of this inspiration led him to portray the intact heritage of Indian culture and traditions in his art in the form of Haripura posters. In these posters, Nandlal Basu showcased the significance of the integration of folk art along with social public consciousness and excellently exemplified it in the art world. Moreover, Basu has established coordination between modern and ancient art, and through the Haripura posters, he served the country with his meaningful work. Due to the successful efforts of Basu, he will always be remembered as a national artist. Hindi: लोक जीवन

सदैव से ही कलाकारों

को प्रेरित करता

रहा है। इसी प्रेरणा

के फलस्वरूप लोक

चित्र शैली विश्व

में अपने उच्चतम्

स्तर पर अवतरित

हुई है। लोक जीवन

के संघर्षमय पल

हो अथवा दिनप्रतिदिन

की जीवन शैली कलाकारों

ने सभी विषयों

पर अपनी अभिव्यक्ति

को साकार किया

है। लोक कला की

अटूट थाती निरंतर

हमारे मध्य विघमान

रही है। कला ने

कितने ही रूप परिवर्तित

किये लेकिन हर

रूप में लोक शैली

सदैव कलाकारों

को नये-नये रूप

गढ़ने में प्रेरित

करती रही है। 20वीं

शताब्दी की भारतीय

आधुनिक चित्र

कला परिदृश्य

में कलाकार नन्दलाल

बसु ने भी नवीन

संवेदना और बोध

हेतू बहुत कुछ

लोक जीवन और लोक

रूपों से प्राप्त

किया, तथा अपनी

नवीन शैली की सार्थकता

भी सिद्ध की। नन्दलाल

बसु ने जहाँ आधुनिक

कला शैली की नवीनतम्

विधियों को आत्मसात

किया वही अपने

आस पास के लोक जीवन

से उन्होंने रंग

योजना, सरल आकार,

स्वतंत्र चिन्तन

के गुणों को भी

अपनी कृतियों

में स्थान दिया।

इसी अजस प्रेरणा

के फलस्वरूप उन्होंने

अपनी कला में भारतीय

संस्कृति व परम्पराओं

की अक्षुण धरोहर

को ‘हरिपुरा पोस्टर्स’

के रूप में चित्रित

किया, जिसमें सामाजिक

जन चेतना के साथ

साथ भारत की विभिन्न

लोक कलाओं के समन्वय

की सार्थकता प्रकट

कर भारतीय कला

जगत में एक उत्कृष्ट

उदाहरण प्रस्तुत

किया। |

|||

|

Received 09 April 2022 Accepted 17 May 2022 Published 03 June 2022 Corresponding Author Namita

Tyagi, natyagi09@gmail.com DOI 10.29121/shodhkosh.v3.i1.2022.92 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2022 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Folk, Significance, Public Consciousness,

Coordination, लोक, लोक

कलाएँ,

परम्परा, धरोहर, सार्थकता, जन चेतना, समन्वय |

|||

1. प्रस्तावना

भारत

में निवास

करने वाली

अनेकानेक जातियां

हैं जो किसी

ना किसी रूप

से कला से अटूट

जुड़ी हुई हैं

इनकी यही कला

भावना एक पीढ़ी

से दूसरी पीढ़ी

में स्वत ही

स्थानांतरित

होती आई है,

जो

लोक कला

परंपरा के रूप

में भारतीय

कला परिदृश्य

को अपनी

लोकधारा से

अभिभूत करती

आई है। भारत

में विभिन्न

लोक शैलियों

की यह अक्षुण

धारा प्राचीन

समय से लेकर

आधुनिक समय

में अपनी

निजता को बनाए

रखे हैं। लोक

शैली की यह

धारा विभिन्न

शिल्पों के

साथ-साथ चित्रकला

के क्षेत्र

में भी अपनी

प्रायोगिक

प्रस्तुतियां

देती आई है जो

विश्व

प्रसिद्ध है।

लोक शैली का

अपना विशिष्ट

संयोजन,

रंग

योजना, स्थान

व्यवस्था,

भावाभिव्यक्ति

रही है जो

आधुनिक

कलाकारों के

लिए सदैव

प्रेरक रही

है। लोक शैली

के इन विभिन्न

आकर्षक रूप

विन्यास को

किसी न किसी

रूप में

कलाकार अपनी

कलात्मक

अभिव्यति में

शामिल करते आ

रहे हैं।

आधुनिक कला

रूपों एवं लोक

शैली के कला

रूपों का

समन्वय एक नए

सृजनात्मक

बोध को

प्रदर्शित

करता आया है,

जो

जनमानस को

अपनी प्राचीन

जड़ों से जुड़ने

के साथ-साथ

नवीनता के

नवयुग की ओर

भी सांकेतिक है।

इस समन्वित

दृष्टिकोण की

कल्पना अनेक

भारतीय

चित्रकारों

ने अपनी

कलाकृतियों

में प्रस्तुत

की है। नंदलाल

बसु भी एक ऐसे

ही विरले

कलाकार थे

जिन्होंने

लोक शैली की

इस नव संचित

धारा को अपनी

रचनात्मक

अभिव्यति में

प्रस्तुत कर

अपनी कला को

विश्व

प्रसिद्ध कर

दिया।

2. शोध का उददेश्य

·

इस

शोध पत्र का

उददेश्य

कलाकार

नंदलाल बसु के

कला पक्ष की

विशिष्ट

उपलब्धियों

को इंगित करते

हुए उनके

द्वारा निर्मित

हरीपुरा

पोस्टर्स

नामक चित्र

श्रंखला में

प्रयुक्त लोक

तत्वों के

विश्लेषण को प्रस्तुत

करना।

·

कला

के

सौंदर्यपूर्ण

पक्ष के

अतिरिक्त

उसके सांस्कृतिक,

सामाजिक,

मनोवैज्ञानिक,

व्यवहारिक

एवं पर्यावरण

अनुकूल पक्ष

को प्रस्तुत

करना।

·

सामाजिक

जनचेतना हेतु

कला माध्यम की

भूमिका को

प्रस्तुत

करना।

2.1.

शोध की

सार्थकता

कला

निरंतर

गतिमान

प्रकिया है जो

समय के साथ नए-नए

स्वरूपों में

अभिव्यक्ति

का साधन है।

एक प्रतिष्ठित

कलाकार की

कलायात्रा के

विभिन्न

आयामों को

समझना, उनके

नए-नए

प्रयोगों की

सार्थकता को

ग्रहण करना,

आत्मसात

करना, सदैव

एक नवीन

कलाकार के लिए

प्रेरक है।

नंदलाल बोस ने

अपनी कला

स्वरूपों में

लोक शैली के तत्वों

का समावेश किस

प्रकार करा

तथा उन्होने अपने

कार्य और कला

की सार्थकता

को देश हित

हेतु

प्रस्तुत

किया जिससे

उनके

व्यक्तित्व

और कृतित्व

दोनों को

विश्व

प्रसिद्धी

प्राप्त हुई।

2.2.

संबंधित

साहित्य का

अध्ययन

दिनकर

कौशिक (2001) द्वारा

प्रकाशित लेख

नंदलाल बोस: द

डायन ऑफ

इंडियन आर्ट

में नंदलाल

बोस के

व्यक्तिगत जीवन

को उनके कला

जीवन से जोड़ते

हुए लेखक ने

उनके

प्रारंभिक

जीवन के

प्रभाव को

महत्वपूर्ण बताया

है जिसका

प्रभाव

उनके कला कार्यों

में भी दिखाई

देता है।

भारतीय

आधुनिक कला में

नव विचारधारा

के साथ

ग्रामीण

परिवेश का चित्रांकन

उन्हें

भारतीय

सभ्यता की

जड़ों से जोड़े

रखता है। उनके

चित्र भारत

भूमि की

अनगिनत विशेषताओं

को प्रकट करते

हैं।

भास्वती

बंदोपाध्याय

द्वारा

प्रकाशित लेख महात्मा

गांधी एंड हिस

कंटेंपरेरी

आर्टिस्ट में

भी नंदलाल बोस

के कला कार्यो

का उल्लेख है

जिसमें उनके

द्वारा किए

विभिन्न

कांग्रेस

अधिवेशन के

पंडालों की

साज-सज्जा का

उल्लेख किया

गया है ।

इसमें स्वयं

नंदलाल बोस

गांधी जी से

प्रभावित हैं

और उन्हें एक

सच्चा कलाकार

मानते हुए

लिखते हैं कि

उनके आदर्श

अवश्य ही देश

के कलाकारों

को प्रभावित

करेंगे ।

नंदलाल बोस ने

लखनऊ एवं

हरिपुरा में

कांग्रेस के

अधिवेशनो के

पंडालों को

ग्रामीण लोक

शैली में

सुसज्जित

किया जो

ग्रामीण

परिवेश

संस्कृति वह

सभ्यता से

हमारी पहचान

कराती है तथा

देश हित के कार्य

में सहयोग

करती हैं ।

श्रीपत

राय (1983) द्वारा

प्रकाशित लेख

नंदलाल बसु की

कला साधना,

समकालीन

कला, नवंबर,

संख्या

1 में

भी कलाकार

नंदलाल बोस के

कला कार्यो का

उल्लेख मिलता

है , जिसमें

उनकी आरंभिक

कलाकृतियों

के साथ-साथ उनकी

परिवर्तनशील

शैली की चर्चा

भी समाहित है।

उनके द्वारा

किए गए समस्त

कला कार्यो का

विश्लेषण

हमें इस लेख

में प्राप्त

होता है। श्रीपत

राय भी नंदलाल

बोस को धरती

से जुड़ा कलाकार

मानते हैं

जिनके कला

कार्यो की

विषय वस्तु

हमें नए कलेवर

में भारतीयता

की झलक

प्रस्तुत

करती है।

डी. सी.

घोष (1980) द्वारा

प्रकाशित लेख

सम

कंटेंपरेरी

आर्टिस्ट आफ

बंगाल फोक

आर्ट, ललित

कला

कंटेंपरेरी,

न・29

बंगाल की लोक

कलाओं की

गंभीर चर्चा

करते हुए आधुनिक

कलाकारों पर

पड़ने वाले

उनके प्रभावों

की चर्चा भी

करता है। पट

चित्रण बंगाल

की पारंपरिक

धरोहर है जिसे

पटुआ

कलाकारों

द्वारा

निर्मित किया

गया था इन्हीं

पट चित्रों का

प्रभाव हमें

नंदलाल बोस

द्वारा

निर्मित हरीपुरा

पोस्टर्स में

देखने को

मिलता है।

3. शोध विस्तार

20वीं

शताब्दी की

भारतीय

चित्रकला में

नन्दलाल बसु

का अतिविशष्ट

स्थान है।

जिन्होंने

आत्मबलिदान,

लगन

और घोरतम

श्रम से अपनी

कला को वह रूप

प्रदान किया

जो आज तक उनको

जन मानस में

जीवित रखे है।

नन्दलाल बसु

की कला ने नयी संवेदना

और नये बोध के

लिए बहुत कुछ

लोक जीवन और

लोक रूपों से

प्राप्त किया

और अपने कार्य

से इस

आवश्यकता की

सार्थकता भी

प्रकट की।

नन्दलाल बसु

का जन्म 3 दिसंबर,

1883 ई॰ को

खड़गपुर,

जिला

मुंगेर में

हुआ था। इनके

पिता

पूर्णचन्द्र

बसु स्थापत्य

शिल्पी थे तथा

माता क्षेत्रमणि

देवी शिल्प

कला में निपुण

थी। ऐसा अद्भुत

सानिद्ध पाकर

नन्दलाल की

कला प्रतिभा

बाल्यकाल से

ही मुखरित हो

उठी थी। आपकी

प्रारम्भिक

शिक्षा

खड़गपुर और

दरभंगा में

हिन्दी के

माध्यम से ही

हुई थी।

चित्रकारी की

प्रेरणा

उन्हें अपने

माता-पिता एवं

आस-पास के

परिवेश से

प्राप्त

हुई थी जिसमें

कुम्हार,

लोहार,

बढ़ई,

आदि

कारीगर

सम्मलित थे।

चाक पर बने

बर्तन, खिलौने और

अन्य घरेलू

सामान

जिन्हें

कुम्हार अपने

सरल औजारों से

एक नवीन सुन्दर

रूप प्रदान

करता, वह

नन्दलाल को

अत्यन्त

प्रभावित

करते थे। वह इन

कार्यों को

देखने व समझने

की चेष्टा

करते थे। अपने

बाल्यकाल की

अवस्था में

इनके क्षेत्र

खड़गपुर में

लगने वाली

क्षेत्रीय

कार्यशाला

में जाकर वह

इन

शिल्पकारों

को कार्य करते

हुए देखते थे,

जिनमें

लोहार, बढ़ई,

सुनार,

कुम्हार

एवं पट

चित्रकार आदि

शामिल थे। इन

शिल्पकारों

द्वारा

प्रयुक्त रंग

योजना, सरल आकार,

स्वतन्त्र

चिन्तन एवं

भारतीय कलेवर

में सजे-संवरे

रूप नन्दलाल

के मानस पटल

पर गहरी छाप

छोड़ते हैं।

इनका सुन्दर

सबंर्धित रूप

हमें नन्दलाल

की कृतियों

में देखने को

मिलता है। Roy (1983).

श्याम

वर्ण, संवेदनशील,

धीर,

गम्भीर

एवं मृदु भाषी

नन्दलाल की

कला यात्रा गुरू

अवनीन्द्र

नाथ ठाकुर के

साथ शिष्यरूप

में कार्य

सीखने से

प्रारम्भ हुई।

विघालयी

शिक्षा पूर्ण

हाने पर गुरू

अवनीन्द्रनाथ

ने उन्हें

कलकत्ता के

जोड़ासांकू में

कार्य करने

हेतु बुला

लिया।

अवनीन्द्रनाथ

जैसे गुरू का

सानिध्य पाकर

उनकी प्रतिभा

पल-पल निखरती

चली गई। वहाँ

परवह कलाकार

गगनेन्द्र और

कवि गुरू

रवीन्द्रनाथ

ठाकुर के

सम्पर्क में

आए, जिससे

नन्दलाल के

विचारों से

नन्दलाल

अत्यन्त

प्रभावित थे।

रवीन्द्रनाथ

ठाकुर भी नन्दलाल

के प्रभावित

थे तथा शीघ्र

ही अपने

द्वारा स्थापित

‘विचित्रा’

नामक कला

केन्द्र का

उन्हें

प्रिंसिपल

नियुक्त किया

गया।

तत्पश्चात विश्वभारतीय

विश्वविघालय

शान्तिनिकेतन

के कला

अध्यक्ष पद को

भी उन्होंने

सुशोभित किया।

कविगुरू

रविन्द्र

ठाकुर के

साथ-साथ

नन्दलाल बसु

राष्ट्रपिता

महात्मा

गाँधी के

दृष्टिकोंण

से भी अत्यन्त

प्रभावित थे।

यह प्रभाव नन्दलाल

बसु की कला

चेतना पर

प्रत्यक्ष

दिखाई देते

हैं। जहाँ

कविवर

रवीन्द्रनाथ

ठाकुर परम्परागत

भारतीय

संस्कृति के

पुर्नजागरण

के प्रेरणा थे,

तो

राष्ट्रपिता

महात्मा

गाँधी भारत की

एकता व उसके

राजनीतिक एवं

आर्थिक

स्वतन्त्रता

के पक्षधर। इन

दोनों के

संस्पर्श में

आने से उन्होंने

अपने कला में

भारतीय

संस्कृति व

परम्पराओं की

अक्षुण धरोहर

को सतत्

प्रभावित

किया साथ ही

ग्रामीण

शिल्प एवं

रीति-रिवाजों की

गहरी छाप उनके

कार्य में

परिलक्षित

हुई। नन्दलाल

लोक भावना एवं

सामुदायिक

चेतना के पक्षधर

थे। आपसी

संयोग के साथ

कार्य करने की

दृष्टि से

उन्होंने

शान्तिनिकेतन

में रहते हुए विभिन्न

पर्व, त्यौहारों

अथवा अन्य

अवसरों पर

साथी

कलाकारों एवं

विघार्थियों

के साथ मिलकर

कला कर्म

पूर्ण किए जो

प्रेरणास्पद

है। Kowshik

(2001).

कला

के अनन्य साधक

के रूप में

नन्दलाल बसु

निरन्तर नवीन

प्रयोगों के

पक्षधर रहे।

अपने आरम्भिक

रचना कर्म में

नन्दलाल अपने

गुरू

अवनीन्द्रनाथ

से प्रभावित

थे जिसके

फलस्वरूप

उनकी आरम्भिक

कृतियाँ

पौराणिक आख्यानों

पर आधारित

थी-सती, ‘सती का

देहत्याग’

‘शिव का

विषपान’,

‘उमा

तपस्या’,

‘उमा

शोक’, कर्ण

की सूर्य की

पूजा’,‘भीष्म’,

‘एकलव्य’,

‘द्रोण’,

‘किरात

अर्जुन’,

‘धृतराष्ट्र’,

‘बद्ध’,

‘चैतन्य’,

‘दरवेश’

आदि। पौराणिक

विषयों को नयी

भाव भूमि पर

चित्रित करने

के साथ-साथ

आचार्य

नन्दलाल बसु

ने अजन्ता की

कला कृतियों,

लघु

चित्रों और

साथ ही चीन और

जापानी

कला

पद्धतियों से

प्रेरणा

ग्रहण कर अपने

कला स्वरूप को

नवनिर्मित

किया। अपने

गुरू अवनीन्द्र

नाथ के प्रभाव

से मुक्त होकर

अधिकतर चित्र

वाँश के स्थान

पर

अपारदर्शीय

जल रंग पद्धति

टेम्परा में

चित्रित किए।

आपने प्रकृति

के उनमुक्त

वातावरण को

अपने चित्रों

का विषय बनाया

एवं अनगिनत

संख्या में यह

कृतियाँ पेन,

स्याही

एवं जल रंगों

में

अभिव्यक्ति

की जिनमें ‘वर्निंग

पाइन’, ’इवनिंग’,

‘हरमुख

गंगोत्री’,

‘अलखनंदा’,

‘दामोदर

नदी’, ‘नावें’,

’केंकड़ा’,

‘गाँव

की झोपड़ियाँ’,

‘पाइन

के जंगल’ आदि

है जिनमें

नन्दलाल की

कलात्मक

अभिव्यक्ति

की सुदृढ़ता का

अवलोकन होता

है। एक

बहुमुखी

कलाकार के रूप

में उन्होंने

चित्र, ग्राफिक्स,

दृष्टान्त

चित्र, सजावटी

डिजाइनें और

इसके

अतिरिक्त

भित्ति चित्र

भी प्रस्तुत

किए। शान्ति

निकेतन,

श्री

निकेतन और

बदौड़ा कीर्ति

मन्दिर

(गुजरात) में

बनाए उनके

भित्ति

चित्रों ने

उन्हें और भी

लोकप्रिय बना

दिया।

नन्दलाल बसु की

समस्त

कलाकृतियाँ

भारतीय

संवेदना का

प्रतीक है।

उनके चित्र

जहाँ कला के

सैद्धान्तिक

पक्षों की

व्याख्या

करते हैं। Roy (1983). जिस

प्रकार चीनी,

जापानी,

यूनानी,

भारत

की विभिन्न

कला धाराओं का

उन्होंने अध्ययन

किया उसी

प्रकार

विभिन्न

लोक-कला की

धाराओं को भी

आत्मसात किया

और अपने कर्म

से इस आवश्यकता

की सार्थकता

भी प्रकट की।

नन्दलाल एक सजग

कला सर्जक थे।

राष्ट्रीय जन

जागृति की कार्यधारा

में एक सजग

एवं कुशल कला

साधक के रूप

में अपना

योगदान दिया।

सन् 1936 में

लखनऊ, 1937 में

फैजपुर और 1938 में

हरिपुरा में

हुए काँग्रेस

राष्ट्रीय अधिवेशनों

में उन्हें

पंडाल

की साज-सज्जा

हेतु

निमंत्रित

किया गया,

जिसे

नन्दलाल बसु

ने सहर्ष

स्वीकार

किया। Bandhopadyay (2004). नन्दलाल

ने सामाजिक जन

चेतना को

ध्यान में रखते

हुए अपने साथी

कलाकारों के

साथ मिलकर इस

पर कार्य

प्रारम्भ

किया। भारत की

पुरातन कला शैली

व लोक शैलियों

के मिश्रण

स्वरूप इन

कलाकृतियों

को चित्रित

किया गया

जो

कलाकार की

रचनात्मक

सृजनशीलता का

उदाहरण है। यह

कलाकृ तियां कला

संसार में

अनूठी वह

अनमोल है

बंगाल की

स्थानीय लोक

शैली पटुआ

शैली को

कलाकार ने आधार

बनाकर अपनी

कार्यकुशलता

से इन

कलाकृतियों

का निर्माण

किया जो

निश्चय ही

वहां के स्थानीय

जन को अपनी ओर

आकर्षित कर

पाई। इन

पोस्टर्स की

क्रियात्मकता

के प्रति

नंदलाल

अत्यंत

जागरूक रहें व

उन्होंने

स्थानीय

जनजाति की

साम्यता

प्रस्तुत

करते हुए

चित्रों का

निर्माण किया

पंडाल की सजा

के अतिरिक्त

आम जनता की

खरीद के लिए

भी इनको कम

दामों में

बिक्री के लिए

रखा गया नंदलाल

बसु ने अपने

कार्य दक्षता

से इन

पोस्टर्स को

सरलतम रूप

आकारों

के माध्यम से

अधिकतम भाव

अभिव्यक्ति का

साधन बनाया।

चित्र 1

|

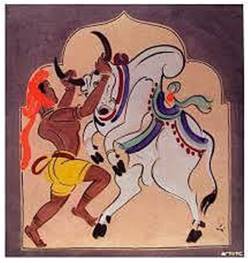

चित्र 1 बैल को वश में करते हुए, (1938) |

चित्र

2

|

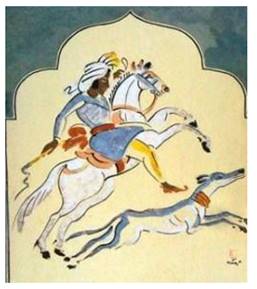

चित्र 2 शिकारी, (1938) Source: http://ngmaindia.gov.in/ |

इन

चित्रों में

स्थानीय पशु-पक्षीयों

को चित्रित

किया गया,

चित्र

‘बैल को वश में

करते हुए’ एवं

‘शिकारी’ में क्रमशः

बैल, घोड़े

एवं कुत्ते का

चित्रण उनकी

स्थानीय विशेषताओं

को इंगित करता

है।बैल घोड़े

और कुत्ते की

आकृति में गति,

स्फूर्ति

ओर चपलता है,

गतिपूर्ण

संयोजन एवं

गतिमान आकृतियाँ

चित्र को

जीवन्तता

प्रदान करती

है। दैनिक

जीवन के

संघर्ष का

क्रियान्वन

इन चित्रों

में भली भांति

देखा जा सकता

है। यह चित्र

लोक जीवन और

लोक शैली

दोनां की

प्रस्तुति

करते हैं।

चित्र 3

|

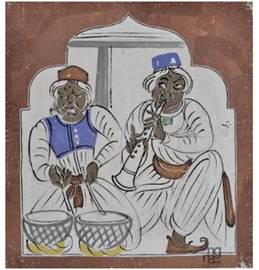

चित्र 3 ढोल वादक, (1937) Source: https://www.saradindu.com/ |

चित्र 4

|

चित्र 4 शहनाई वादक, (1937) |

चित्र

‘ढोल वादक’,

एवं

‘शहनाई वादक’

लोक जीवन के

मनोरंजनों के

साधनों की और दृष्टि

डालता है।

जीवन में

जितना भी

संघर्ष हो,

तीज

त्यौहार अथवा

शुभ अवसरों पर

व्यक्ति अपनी

आन्तरिक

अनुभूतियों

की

अभिव्यक्ति

कर ही लेता

है। यह चित्र

लोक जीवन के

उन्ही क्षणों

को प्रस्तुति

करते हैं,

जिनमें

उनकी

संस्कृति,

लोक

मान्यताएँ

एवं कलात्मक

अभिव्यक्ति

परिलक्षित

होती है।

चित्र ‘शहनाई

वादक’ में

आकृतियों की

भाव भंगिमाएँ

चित्र में

रचनात्मकता प्रस्तुत

करती है,

कोमल

रेखाएँ एवं

संयोजन का

सूक्ष्म

विवरण दर्शनीय

है।

चित्र

‘ढोल वादक’ में

भी एक ढोल

बजाने वाले

व्यक्ति की

सम्पूर्ण

विशेषताएँ

प्रदर्शित है,

ढोल

पर थाप देते

हुए व्यक्ति

का सम्पूर्ण

शरीर संगीत की

गतिमय ध्वनि

से आक्रोशित

है, व्यक्ति

की वेशभूषा

लोक जीवन को

प्रस्तुत करती

है। विषय का

चुनाव लोक

परम्परा और

विश्वासों को प्रदर्शित

करता है जिससे

प्रत्येक

व्यक्ति अपने

आप को जोड़

सकता है।

चित्र 5

|

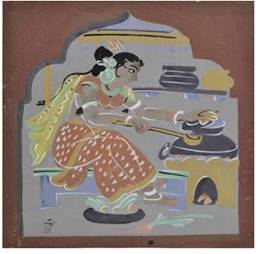

चित्र 5 खाना बनाती

महिला,(1937) Source: http://ngmaindia.gov.in/ |

‘खाना

बनाती महिला’

चित्र भी

ग्रामीण लोक

जीवन का

प्रतिनिधित्व

करता है,

आकर्षक

रंग योजना

चित्र में

उल्लास भरती

है तथा महिला

की भाव भगिंमा

भी किसी शुभ

अवसर का संकेत

देती है।

प्रत्येक

चित्र कलाकार

के विषय को

प्रस्तुत

करने की

रचनात्मक

क्षमता और कलात्मक

दक्षता को प्रदर्शित

करता है,

पृष्ठभूमि

में लोक जीवन

में प्रयोग

में आने वाले

बर्तन तथा

चित्र में

चूल्हे पर

बनता खाना इस

विषय को जीवन

से

सम्पूर्णतः

जोड़ता है।

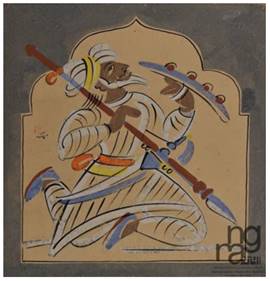

चित्र ‘मुगल योद्धा‘ अपने शीर्षक के अनुरूप है। व्यक्ति की गठीली एवं अक्रामक भाव-भंगिमा शीर्षक को सार्थक बनाता है। परिवार, समाज, तीज-त्यौहार के साथ-साथ जीवन में युद्ध का संघर्ष सभी ने देखा है अपने महान शूरवीरों को याद करना तथा उनके साहस और पराक्रम को आम जनता के मध्य लाने का कार्य भी कलाकारों ने किया है, यह शूरवीर भी आम जनता के बीच का ही एक व्यक्ति है। इन सभी चित्रों में लोक जीवन के प्रत्येक पहलू को जीवन्त रूप प्रदान किया गया है।ग्रामीण जीवन की सम्पूर्ण झाँकी लोक-शैली में अपनी रचनात्मक के साथ प्रस्तुत करी। इसके फलस्वरूप उनकी प्रसिद्धि और अधिक प्रसारित होने लगी। कलाकार नंदलाल बोस ने कुल 80 पोस्टर्स का निर्माण किया जिनका आकार 2 फुट लंबा 2 फुट चैड़ा था इन 80 पोस्टर्स को पुनः पुनरावृति करके कुल 400 पोस्टर निर्मित किए गए। इस कार्य को करने के लिए नंदलाल बोस के विद्यार्थी एवं अन्य कलाकारों ने उनका सहयोग दिया इन पोस्टर्स के निर्माण के लिए हस्तनिर्मित कागज का प्रयोग किया गया तथा रंग विधान भी स्थानीय स्थान विशेषता को ध्यान में रखते हुए तथा स्थानीय रंगों का अधिकतर प्रयोग किया गया।Gandhi Literature (1936). इन पोस्टर्स को लगाने के लिए उन स्थानों का चुनाव किया गया जो पंडाल के मुख्य आकर्षण थे तथा संपूर्ण पंडाल पर चारों ओर यह पोस्टर्स लगाए गए जिससे सब आगंतुक उन्हें देख सके चटकीले रंग सहज रेखांकन दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों पर आधारित संयोजन जिन्हें लोक शैली में निर्मित किया गया है था । यह पोस्टर टेंपरा शैली में बनाए गए जिन्हें लोक शैली में निर्मित किया गया। इन पोस्टर्स को बनाने के लिए कलाकारों ने चटकीले रंग, सरल आकृति संयोजन, मोटी गहरी काली सीमा रेखा तथा दिन प्रतिदिन के विषयों का चुनाव किया जो आने वाले सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें आम जनता उससे अपने आप को जोड़ पाए इन्हीं उद्देश्यों को साकार करने हेतु नंदलाल बोस ने इन पोस्टर का सफल निर्माण किया जो उनके कला जीवन में मील का पत्थर साबित हुए।

चित्र 6

|

चित्र 6 मुगल योद्धा, (1937) Source: http://ngmaindia.gov.in/ |

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Appaswami, J. (1968). Abnindra Nath Tegore and the Art of his Time, Lalit Kala Akademi.

Archer, W.G. (1959). India and Modern Art, The Macmillan Company, New York, US.

Bandhopadyay, B. (2004). Mahatma Gandhi and his contemporary artist.

Gandhi Literature (1936). Collected Works of Mahatma Gandhi, 62, 171.

Ghose, D.C. (1980). Some Aspects of Bengal Folk Art, Lata Kala Contemporary, 29.

Gupta, N. (2010). Bhartiya Lok Kala, Swati Publication.

Kowshik, D. (2001). Nandalal Bose the Doyen of Indian Art, National Book Trust.

Nandalal, B. Jaya, A. Sankho, C. Laxmi, S.P. Subramayan, K.G. (1966). Nandalal Bose Centenary Exhibition, New Delhi : National Gallery of Modern Art.

Ramchandra, R. (1983). Shilpacharya Nandlal Basu, Samkaleen Kala.

Roy, N. (1984). Bhartiya Kala Ke Aayaam.

Roy, S. (1983). Nandlal Basu ki Kala Sadhana, Samkaleen Kala.

Verma, M. (2006). Bhartiye Chitrakala ki Parampara, Bhartiye Kala Prakashan.

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhKosh 2022. All Rights Reserved.