ShodhKosh: Journal of Visual and Performing ArtsISSN (Online): 2582-7472

|

|

|

VARIOUS FORMS OF SRI KRISHNA IN THE TRADITIONAL

PATTACHITRA STYLE OF ODISHA ओडिशा

के

पारम्परिक

पट्टचित्र

शैली में श्रीकृष्ण

के विभिन्न

स्वरुप Sapna Sharma 1 1 Research Scholar, Department of Drawing and Painting Dayalbagh (Deemed to be university) Dayalbagh Agra U.P, India2 Assistant Professor, Department of drawing and

painting Dayalbagh (Deemed to be university) Dayalbagh Agra U.P, India

|

|

||

|

|

|||

|

Received 08 August 2021 Accepted 14 September 2021 Published 02 October 2021 Corresponding Author Sapna Sharma, sapnasharma11995@gmail.com DOI 10.29121/shodhkosh.v2.i2.2021.

35 Funding: This research received

no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or

not-for-profit sectors. Copyright: © 2021 The Author(s).

This is an open access article distributed under the terms of the Creative

Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution,

and reproduction in any medium, provided the original author and source are

credited.

|

ABSTRACT |

|

|

|

English: If we see in the historical context of Indian

painting, then the ancient Ajanta and Bagh frescoes of India were influenced

by Buddhism. It also reflects the activities of Indian social life of that

time. Similarly, Mughal and Rajput miniature paintings have presented the

true form of the society of that time through their paintings. Similarly, the

paintings of Pattachitra style changed their form

by mixing these styles. In Odisha, Shri Jagannath is worshiped in the form of Shri Krishna.

The establishment of Jagannath's form in Puri during the time of Anantvarman (destruction of Indian culture by Muslim

invaders) and the propagation of Jagannath temple led to the emergence of

this famous style. The confluence of devotion, art and culture here gave

birth to a new art style which is famous as Pattachitra

style. It is a unique elegance and extraordinary art, which while maintaining

its traditionalism has also clothed itself with modernity. Its entire form

has been a specific religious and ritualistic. The creation and development

of Pattachitra in the form it is today is the

result of many ages. Odisha is famous all over the world mainly for Pattachitras

and temples. The paintings which are made for the promotion of Jagannath

temple, which the painters paint in a very beautiful and ornate form, which

are called Patachitra and the subjects of Pattachitra are based on the stories of Lord Jagannath i.e.,

Krishna. Pattachitra art has been a more elaborate

and decorative art. Traditionally, thick, and bright colors are used in Pattachitra even today. It is influenced by the miniature

style. Beautifully colored clothes, adornments in Pattachitra

usually enhance its beauty. There is beauty in these Pattachitras

as well as different colors and themes are revealed. Lord Jagannath is

specially depicted in Pattachitra. The

constructions of the structures of these paintings are usually made tall and

large. The theme of these Pattachitras is favorable

to the festivals, due to which happiness and enthusiasm is visible in them.

Throughout the year, all the festivals, Rath Yatra, Boitabandana

and Krishna Leelas etc. are specially portrayed.

With trees like mango, kadam, kaner, coconut etc.

made in Pattachitra, the stars twinkling in the Nilgagan, the shining moon of the full moon, the lotus

flowers floating in the pond, the cow, the deer, the peacock

and the marking of the Yamuna look very beautiful. Hindi: भारतीय

चित्रकला के

ऐतिहासिक

सन्दर्भ में

अगर हम देखें

तो भारत के

प्राचीन

अजन्ता और

बाघ के

भित्तिचित्र

बौद्ध धर्म

से प्रभावित

थे। यह उस समय

के भारतीय

सामाजिक

जीवन की

गतिविधियों

को भी

प्रतिबिम्बित

करते हैं।

उसी प्रकार

मुगल और

राजपूतकालीन

लघुचित्रों

ने अपने चित्रों

के माध्यम से

उस समय के

समाज का

सच्चा रुप

प्रस्तुत

किया है। उसी

प्रकार

पट्टचित्र

शैली के

चित्रों ने

इन शैलियों

से मिलकर अपने

रुप को

परिवर्तित

किया। ओड़िशा

में

श्रीकृष्ण

के स्वरुप

श्रीजगन्नाथ

की ही पूजा की

जाती है।

पुरी में

जगन्नाथजी के

स्वरुप की

स्थापना

अनन्तवर्मन

के समय में होने

वाले कारणों

(मुस्लिम

आक्रान्ताओं

द्वारा

भारतीय

संस्कृति को

नष्ट करना) व

जगन्नाथ मन्दिर

का प्रचार-प्रसार

से ही इस

प्रसिद्ध

शैली का उदय

हुआ। भक्ति, कला और

संस्कृति का

जो यहां संगम

हुआ है उससे नवीन

कला शैली का

जन्म हुआ जो

पट्टचित्र

शैली के नाम

से प्रसिद्ध

है। यह एक

अनूठी

लालित्यपूर्ण

और असाधारण

कला है जिसने

अपनी

पारम्परिकता

को बनायें

रखने के साथ

स्वंय को आधुनिकता

का जामा भी

पहनाया है।

इसका सम्पूर्ण

स्वरुप एक

विशिष्ट

धार्मिक एवं

अनुष्ठानिक

रहा है।

पट्टचित्र

आज जिस

स्वरुप में

हैं उनका

निर्माण व

विकास कई

युगों की देन

है। ओड़िशा

मुख्यरुप से

पट्टचित्रों

व मन्दिरों के

लिये

विश्वभर में

प्रसिद्ध

है। जगन्नाथ

मन्दिर के

प्रचार-प्रसार

के लिये जो

चित्र बनाते

हैं जिसे

चित्रकार

बहुत सुन्दर

व अंलकृत रुप

में चित्रित

करते हैं

जिन्हें

पट्टचित्र

कहा जाता है

और

पट्टचित्र

के विषय

भगवान

जगन्नाथ अर्थात

कृष्ण की

कथाओं पर

आधारित होते

हैं। पट्टचित्र

कला एक अधिक

विस्तृत और

सजावटी कला रही

है।

पारम्परिक

तौर पर

पट्टचित्र

में गाढे और

चटक रंगों का

प्रयोग आज भी

होता है। यह

लघुचित्र

शैली से

प्रभावित

हैं।

पट्टचित्र

में सुन्दर

ढंग से

रंगीनवस्त्र, अंलकरण

आमतौर पर

उसकी

खूवसूरती को

बढा देते हैं।

इन

पट्टचित्रों

में

सौन्दर्यपूर्णता

है साथ ही

विभिन्न रंग

व विषयों का

पता चलता है।

पट्टचित्र

में भगवान

जगन्नाथ को

विशेषरुप से

चित्रित

किया जाता

है। इन

चित्रों की

संरचनाओं के

निर्माण आमतौर

पर लम्बे और

बड़े तैयार

किये जाते

हैं। इन

पट्टचित्रों

के विषय

उत्सवों के

अनकूल

होेने के

कारण इनमें

खुशी व

उत्साह दृष्टिगोचर

होता है।

वर्षपर्यन्त

जितने भी

उत्सव, रथयात्रा, बोइताबंदना

व

कृष्णलीलाओं

आदि को विशेष

रुप से

चित्रित

किया जाता

है।

पट्टचित्र

में बने आम, कदम, कनेर, नारियल आदि

वृक्षों केे

साथ नीलगगन

में झिलमिलाते

तारागण, पूर्णिमा

का चमकता

चाँद, तालाब

में तैरते

कमलपुष्प, गाय, हिरन, मयूर और

यमुना का

अंकन बहुत

सौन्दर्यपूर्ण

लगते हैं। |

|

||

|

Keywords: Art, Folkart, Style, Pattachitra, Artist, कला, लोकगीत, शैली, पट्टाचित्र, कलाकार |

|

||

1. प्रस्तावना

ओड़िशा

मुख्यरुप से

पट्टचित्रों

व मन्दिरों के

लिये विश्वभर

में प्रसिद्ध

है। जगन्नाथ

मन्दिर के

प्रचार-प्रसार

के लिये जो चित्र

बनाते हैं

जिसे

चित्रकार

बहुत सुन्दर व

अंलकृत रुप

में चित्रित

करते हैं

जिन्हें पट्टचित्र

कहा जाता है

और पट्टचित्र

के विषय भगवान

जगन्नाथ

अर्थात कृष्ण

की कथाओं पर

आधारित होते

हैं।

पट्टचित्र

कला एक अधिक

विस्तृत और

सजावटी कला

रही है।

पारम्परिक

तौर पर पट्टचित्र

में गाढे और

चटक रंगों का

प्रयोग आज भी होता

है। यह

लघुचित्र

शैली से

प्रभावित

हैं। पट्टचित्र

में सुन्दर

ढंग से

रंगीनवस्त्र, अंलकरण

आमतौर पर उसकी

खूवसूरती को

बढा देते हैं।

इन

पट्टचित्रों

में सौन्दर्यपूर्णता

है साथ ही

विभिन्न रंग व

विषयों का पता

चलता है।

पट्टचित्र

में भगवान जगन्नाथ

को विशेषरुप

से चित्रित

किया जाता है।

इन चित्रों की

संरचनाओं के

निर्माण

आमतौर पर लम्बे

और बड़े तैयार

किये जाते

हैं। इन

पट्टचित्रों

के विषय

उत्सवों के

अनकूल

होने के कारण

इनमें खुशी व

उत्साह

दृष्टिगोचर

होता है। वर्षपर्यन्त

जितने भी

उत्सव,

रथयात्रा, बोइताबंदना

व

कृष्णलीलाओं

आदि को विशेष

रुप से

चित्रित किया

जाता है।

पट्टचित्र

में बने आम, कदम, कनेर, नारियल

आदि वृक्षों

के साथ नीलगगन

में झिलमिलाते

तारागण,

पूर्णिमा का

चमकता चाँद, तालाब

में तैरते

कमलपुष्प, गाय, हिरन, मयूर

और यमुना का

अंकन बहुत

सौन्दर्यपूर्ण

लगते हैं। कला हमारे

जीवन का

अभिन्न अंग

है। हमारे हर

क्षण और दैनिक

जीवन के सभी

क्रियाकलापों

में भी सदैव

कला निहित

रहती है।

सम्पूर्ण

भारत में अलग-अलग

क्षेत्रों

में कला अनेक

रुपों में

सामने आयी और

कई शैलियों

में अलग-अलग रुपों

में विकिसित

हुई जिनमें

प्रागैतिहासिक

कला,

राजस्थानी

कला,

मुगल कला, पहाड़ी

आदि भारतीय

कला शैलियाँ

प्रमुख हैं। इन

सभी कला

शैलियों में

भारतीय धर्म, संस्कृति, रीति-रिवाज, दैनिक

कार्य-कलापों

को

चित्रकारों

ने सर्वोपरि

माना और

इन्हें

लोकचित्रों, भित्तिचित्रों, ताड़पत्रों, लघुचित्रों

आदि के रुप

में हमारे

सामने प्रस्तुत

किया। लोककला

कब और कैसे

विकिसित हुई

इसका अनुमान

लगाना बहुत

कठिन है।

आदिकाल से ही

मानव का जीवन

कलामय रहा है

और आज भी उसकी

स्पष्ट झलक

दिखाई देती

है। कला ने

मानव जीवन को

अपने रंग में

ऐसा रंगा, जिसका

रंग किसी भी

देश-प्रदेश के

आज के प्रगतिशील

समाज में फीका

नहीं पड़ा है।

लोककलायें उतनी

ही प्राचीन

हैं जितनी

मानव सभ्यता।

ये कलायें

विशेष रुप से

धार्मिक

भावना एवं

अनुष्ठानों

से जुड़ी हुई

हैं जिनके

अनेक रुप हम

समाज में

देखते हैं।

लोककला एक ऐसी

सहयोगी कला है

जिसका आधार

ग्रामीण समाज

की धार्मिक

भावनायें हैं।

Festival (2021)

2. ओडिशा के पारम्परिक पट्टचित्रों का उद्भव एवं विकास

|

चित्र 1 जात्री

चित्र |

ओड़िशा के पट्टचित्रों का विकास जगन्नाथ मन्दिर में आने वाले दर्शनार्थियों के लिये बनाये जाने वाले जात्री चित्रों से हुआ। पट्टचित्र अधिकतर भगवान जगन्नाथ के मन्दिर की स्थिती व मन्दिर में होने वाले उत्सवों और कृष्णलीला सम्बन्धी विषयों को लेकर तैयार किये जाते हैं। ओड़िशा में पट्टचित्र बनाने की कला के पीछे जगन्नाथ मन्दिर की परम्परा प्रमुख है। ओड़िशा सिर्फ जगन्नाथजी के लिये प्रसिद्ध नहीं बल्कि वहाँ की पुस्तैनी पारम्परिक चित्रकला ने आज ओड़िशा को विश्व में लोकप्रिय बना दिया है यहाँ की चित्रकारी विश्व के मानचित्र में एक शैली के रुप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। पट्टचित्र शैली के चित्रों में अधिकतर श्री जगन्नाथजी की छवि मुख्य रुप से केन्द्र में देखने को मिलती है जिसमें श्री जगन्नाथजी से सम्बन्धित विषयों को चुना जाता है और चित्रित किया जाता है। ओड़िशा में वर्ष पर्यान्त जितने भी उत्सवों को मनाया जाता है उन विषयों पर भी पट्टचित्र बनायें जाते हैं जिसमें चित्रकार जगन्नाथजी को मुख्य रुप से चित्रित करते हैं। इसके साथ ही कलाकार श्री जगन्नाथजी के स्वरुप को सर्वप्रथम रेखाओं के द्वारा निरुपित करते हैं तथा इसके उपरान्त रंगों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं जिसमें चित्रकार समूह में कार्य करते हैं। पट्टचित्र आज जिस स्वरुप में हैं उनका निर्माण व विकास कई युगों की देन है। जैसा की कहा गया है कि पट्टचित्र कपड़े या पट्ट पर किसी एक प्रसंग को कलात्मक रुप से अभिव्यक्त किया जाता है। पट्टचित्र की परम्परा प्राचीन है ‘‘मत्स्य पुराण’’ और ‘‘नरसिंह पुराण’’ में पट्ट पर शिव और विष्णु के विभिन्न स्वरुपों को पूजने के सन्दर्भ मिलते है। Pratap (n.d.)

पट्टचित्र शैली ओड़िशा की सबसे प्राचीन और सर्वाधिक लोकप्रिय कला का एक रुप है। पट्टचित्रकारों की मान्यता यह है कि पट्टचित्रों का विकास ओड़िशा राज्य के पुरी नगर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर में दर्शनार्थ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिये बनाये जाने वाले पारम्परिक जात्री चित्रों से हुआ। ये पट्टचित्र शैली 12 वीं सदी में पुरी के जगन्नाथ मन्दिर से उत्पन्न हुई जो गंग राजाओं (11 वीं सदी से 15 वी सदी के लगभग) और भौम वंश के राजाओं के संरक्षण में विकिसित हुयी। इन चित्रों का प्रमुख उद्देश्य पुरी के जगन्नाथ मन्दिर को लोकप्रिय बनाना है व उसका प्रचार-प्रसार करना है। पट्टचित्र बनाने के पीछे एक बड़ा कारण मुस्लिम आक्रमणकारी भी रहे, जिनका मुख्य उद्देश्य भारतीय धर्म, संस्कृति को क्षति पहुँचाना व इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार करना था। आरम्भ में पट्टचित्र जैसे वे आज बनाये जाते हैं वैसे नहीं बनते थे। पारम्परिक चित्रकार तीर्थयात्रियों के लिये भगवान जगन्नाथ की स्मृति स्वरुप ले जाने के लिये छोटे, गोल, चैकोर एवं आयताकार चित्र बनाते थे जिनका आकार 1 इंच या उससे भी छोटा होता था। इन्हें जात्री चित्र कहा जाता था।

3. पट्टचित्रों का कलात्मक अध्ययन

|

चित्र 2 रघुराजपुर, ओडिशा |

उच्चकोटि के पट्टचित्र पुरी और इसके आस-पास के क्षेत्रों में बनाये जाते हैं। विशेषकर पुरी के गाँव रघुराजपुर में बहुत से चित्रकार परिवार रहते हैं जो परम्परागत रुप से वंशानुगत इन्हें बनाते आ रहे हैं। इन चित्रकारों को ‘शाह’ नाम से पुकारा जाता है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर के पास जहाँ से लाखों श्रद्धालु इन्हें लेकर जाते हैं। सम्पूर्ण पट्टचित्र परिवार के कई सदस्यों द्वारा मिलकर बनाया जाता है इनमें महिलायें भी प्रातःकाल से मध्यकाल तक कार्य करती हैं जैसे एक व्यक्ति रेखाचित्र बनाता है तो दूसरा रंग भरता है तीसरा बार्डर बनाता है तो चैथा अंलकार तो पाँचवा सम्पूर्ण चित्र की ब्राह्य काले रंग से करता है जिसे खुलाई कहा जाता है। रघुराजपुर में आज भी 30-40 परिवारों के कलाकार पट्टचित्र शैली में चित्रकारी कर रहे हैं उनका कार्य करने का तरीका सरल होता है उनकी रेखायें लयबद्ध तथा पारम्परिक होती हैं। ये कलाकार स्वयं द्वारा बनायी गयी तूलिका व रंगों का प्रयोग करते हैं। Pratap (2012)

4. विषय-वस्तु

|

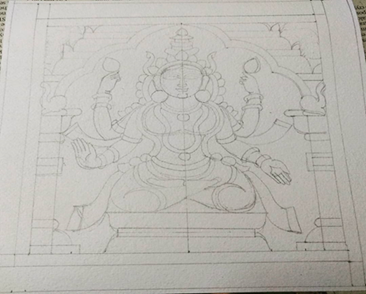

चित्र 3 रेखाचित्र |

आकर्षक पट्टचित्र अनेक विषयों पर बनाये जाते हैं जिनमें प्रमुखतः भगवान जगन्नाथ और इनके भाई बालभद्र व बहन सुभद्रा को प्रमुखता दी जाती है। हिन्दू महाग्रन्थ के घटनाक्रम देवी-देवताओं, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, हिन्दू देवी-देवता, देवी सरस्वती वीणा पकड़े हुये, श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बन्धित घटनाक्रम, राधा संग बाँसुरी बजाते हुये, नृत्य मुद्राओं में श्रीकृष्ण व गोपियां, गोवर्धन पर्वत उठाये हुये श्रीकृष्ण, पुराणों में वर्णित लीलाओं का चित्रांकन मिलता है। इन विषयों पर चित्र बनाने के अतिरिक्त वार्षिक उत्सवों पर प्रयोग आने वाले यात्रा रथ, चन्दन यात्रा मन्दिर, मुगल शासक रथ, दहेज वाले सन्दूक, लकड़ी की पेटियां, प्याले, टसर सिल्क, लकड़ी के दरवाजे, नारियल के कठोर भाग पर जनता की मांग व रोजगार हेतु खिलोने, पशु-पक्षियों की आकृतियां, मुखौटे, वर्णमाला, प्लेनकार्ड, चित्रपोथी आदि को भी चित्रित करते हैं। Self Survey Dated (2018)

5. माध्यम एवं तकनीक

पट्टचित्र के लिये सर्वप्रथम पट्टचित्र की प्रष्ठभूमि अर्थात कपड़े को तैयार किया जाता है जिसमें वह पट्टचित्र के लिये पारम्परिक रुप से सूती कपड़े का प्रयोग करते हैं लेकिन वर्तमान समय में कलाकार ने कृत्रिम सूती कपडे़ या फिर रेशम के कपडे़ का प्रयोग करना प्रारम्भ का दिया है। पट्ट पर चित्र बनाने से पूर्व कलाकार बड़े परिश्रम से चमड़े जैसी सतह तैयार करने के लिये कई प्रक्रियाओं से गुजरता है। इसको बनाने के लिये आवश्यकतानुसार सूती, सिल्क (रेशम) के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम समतल सतह पर सूती कपड़ा बिछाकर उस पर चावल, मैंदा या अन्य आटे की लेई द्वारा कलफ लगाया जाता है। कपड़े को ओर सख्त बनाने हेतु इमली के बीजों को पीसकर उसको महीन कर लिया जाता है तथा वेलपत्र के गोंद को मिलाकर गैस पर उसे पकाया जाता है। मिश्रण को गैस पर जब तक चलाते हैं तब तक वो पक ना जाये व चिकनापन ना आ जाये। मिश्रण तैयार होने के बाद इसे लेप की तरह पट्ट पर लगाया जाता है व सूखने के बाद इस पर दो प्रकार के पत्थर (हकीक) पहले खुरदरे और फिर मुलायम पत्थर से रगड़ कर समतल बना चित्र योग्य बनाया जाता है। जब तक चित्रकार को ऐसा नहीं महसूस हो कि कपड़ा रंग करने योग्य बन गया है। कपड़े पर अब रंग भी नहीं फैलेगा और ना ही आर-पार होगा।

|

चित्र 4 पट्ट

बनाना |

6. शैलीगत विशेषताये

|

चित्र 5 महारास, संग्रहीत-

भुवनेश्वर

संग्रहालय |

कृष्ण विष्णु के सबसे प्रिय अवतार माने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की पूजा भारत के कोने-कोने में की जाती है परन्तु विशेष रुप से इनकी पूजा ओड़िशा के नगर पुरी में होती है जहां इनका भव्य मन्दिर स्थित है जो हिन्दु धर्म के चार धामों में से एक है। कलाकार पट्टचित्रों का सर्जन भगवान कृष्ण को प्रसन्न तथा अपनी कला, संस्कृति का प्रचार-प्रसार के रुप में करते हैं। संगीतकला, काव्यकला, ललितकला आदि कलाओं में धार्मिक तथा आदर्शवादी दृष्टिकोण से कला को निरुपित किया जाता है। परम्परा के अनुसार पट्टचित्र शैली में छोटी से छोटी वस्तु का अंकन अनिवार्य है। ओड़िशा के रंगीन पट्टचित्रों को देखते समय इनमें हमें ऐसी समानतायें व प्रमुखतायें दिखाई देती हैं। जैसे- सभी पात्रों में लाल, हल्का गुलाबी व सफेद पृष्ठभूमि का प्रयोग किया जाता है। मुख्य पात्रों के शरीर के रंग निश्चित होते हैं जैसे- राम की आकृति में हरा, श्रीकृष्ण में नीला, गोपियों के लिये पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। सभी चित्रों की प्रष्ठभूमि भरी-भरी सी होती है, कहीं पर भी खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता। दोहरा बाँर्डर अंलकरणों से सुसज्जित बनाया जाता है। छाया-प्रकाश का प्रयोग न के बराबर होता है। चमकदार शुद्ध रंगों का प्रयोग किया जाता है। आभूषणों को सफेद, पीले रंग से बनाकर सम्पूर्ण की ब्राह्य रेखा काले रंग से की जाती है। मुख्यपात्र को बीच में बड़ा व सहायक पात्रों को आस-पास में छोटा बनायर जाता है। इन चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां कृष्ण को राधा से अधिक सुन्दर दिखाने का प्रयास किया गया है। यहां के चित्रों में चाहे नारी आकृति हो या पुरुष, नाटे कद वाली, निकली छोटी नाक, ऐठी हुई आकृतियाँ, बाहर की ओर निकली हुई कमर, छोटे-छोटे हाथ पैर, पक्षियों की पंख जैसा फैला हुआ दुपट्टा दर्शनीय है। इन चित्रों की नारी आकृतियों को सम्पूर्ण अंलकृत आभूषणों से सुसज्जित, तथा नाक में तीन प्रकार के आभूषणों को अलग-अलग जगह पहने हुये चित्रित किया गया है। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्रा को भी नथ पहने हुये चित्रित किया गया है। चोटी, फुंदा, मुकुट, वंशी, गुला व झारी, काछनी, पिताम्बर आदि श्रंगारिक उपकरणों का अंकन भी अनिवार्य है। रेखा, रंग, अंलकरण एवं संयोजन पट्टचित्रों की मुख्य विशेषता रही है यही कारण है ओड़िशा के पट्टचित्रों को सबसे अलग व प्रमुख बनाता है।

7. आधुनिक युग में प्रासंगिकता

|

चित्र 6 |

आधुनिक युग में नवीन कलाकारों ने पट्टचित्र कला परम्पराओं को जीवित रखा है साथ ही पट्टचित्र कला में स्वयं अनुसार नवीन रुप लाकर अपनी योग्यता को पदर्शित किया है। पट्टचित्रों को देखकर हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है। पट्टचित्र कला आधुनिक युग में भारतीय चित्रकला की धरोहर है। यह कला आज भी नये-नये आयाम लेकर आगे बढती जा रही है। आधुनिक युग में अनेक कलाकार आज भी पुरी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यह कलाकार आधुनिक युग में लोगों की इच्छानुसार चित्रांकन करने के साथ पट्टचित्र कला की परम्परागत विशेषता को जीवित रख रहे हैं। आधुनिक युग में कलाकार पट्टचित्र के पारम्परिक विषयों को को तो चित्रित कर रहे हैं इसके साथ वह लोगों के लिये उन्हीं विषयों को नवीन रुप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पुराने पट्टचित्र मन्दिरों , संग्रहालयों एवं कला-मर्मज्ञों और प्रेमियों के पास उपलब्ध हैं जिनमें राजकीय संग्रहालय भुवनेश्वर, आशुतोष संग्रहालय कोलकाता, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, British Museum, Ashmoleam

Museum Oxford, India office library London के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। वर्तमान समय में व्यवसाइक दृष्टि से पट्टचित्रों का वहुलसंख्या में निर्माण होने लगा है जिन्हें होटलों, सार्वजनिक भवनों में लगाया जाता है। पहले चित्रकार विभिन्न मन्दिरों के लिये तथा सामन्तों, जागीरदारों के लिये चित्र उनकी आदेशानुसार बनाया करते थे लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात पृष्ठपोशकों के अभाव के कारण अब वे बाजार की मांग के अनुसार चित्र रचना करते हैं जो मुख्यरुप से राधा-कृष्ण विषयक होते हैं। कभी-कभी स्थानीय लोकगाथा या प्रेम-गाथाओं पर भी आधारित चित्र बनाये जाते हैं। वर्तमान में पुरी के गाँव रघुराजपुर में 30-40 चित्रकार परिवार रहते हैं जो परम्परागत रुप से इन्हें बनाते आ रहे हैं तथा अपनी इस कला के द्वारा जीविकोपार्जन कर रहे हैं। वर्तमान में चित्रकार पट्ट के अलावा टसर सिल्क का भी प्रयोग करने लगे हैं। पट्टचित्र के अतिरिक्त टेक्सटाइल व दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तु जैसे- बोतलें, केतली, जूते, छतरी, खिलौने, मुखौटे व सजावटी वस्तुओं को भी बनाते हैं। वर्तमान में पट्टचित्र के कलाकार पंकज बहेरा, (पट्टचित्र सेन्टर पुरी), रजनीकान्त महापात्रा, पियंका आदि हैं जो अपनी स्थानीय परम्परागत कला को आगे बढा रहे हैं।

|

चित्र 7 कृष्ण

का मथुरा

प्रस्थान, संग्रहीत

भुवनेश्वर

संग्रहालय |

RefErences

Pratap, R. (2012). Folk Art of India, Very Quiet Publications-Jaipur, 67.

Festival (2021). In wikipedia.

Pratap, R. (n.d.). Folk Art of India, Very Quiet Publications-Jaipur, 67.

Pratap, R. (n.d.). Folk Art of India, Very Quiet Publications-Jaipur, 145.

Self survey dated (2018). Conversation Mr. Pankaj Behera, Priyanka, (Pattachitra Centre, Puri).

Self Survey Dated (2018). Conversation Shri Rajnikant Mohapatra, Place Raghurajpur Puri, (Odisha).

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhKosh 2021. All Rights Reserved.