ShodhKosh: Journal of Visual and Performing ArtsISSN (Online): 2582-7472

|

|

GLOBALIZATION AND MARKETISM IN INDIAN MEDIA (ANALYTICAL STUDIES)

भारतीय मीडिया में वैश्वीकरण और बाजारवाद (विश्लेषणात्मक अध्ययन)

Dr. Mousmi Rai 1 ![]()

1,2 Assistant Professor, Government.

J.H. P.G. College, Betul, Madhya Pradesh, India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: There is a famous saying- good

things should always be accepted and bad things should always be discarded.

But in the context of Indian media, this proverb has a different meaning. In

the present era Indian media especially broadcasting media is following

western and European countries. This is a worrying situation, which is very

important to get control in time. But the way the current media is moving

towards digital platforms, the boundaries of news are shrinking. In the case

of media convergence, the condition of broadcast journalism cannot be said to

be very good. Not everything is negative though. In the era of globalization,

the Internet has also served to enrich broadcast journalism. This is the

reason that now along with traditional media, digital media has increased

penetration among the people. Monopoly has also ended with the news. The

truth is reaching the public fast. Hindi: एक प्रसिद्ध

कहावत है- अच्छी

चीजों को हमेशा

ग्रहण करना चाहिए

और बुरी चीजों

को हमेशा छोड़

देना चाहिए। लेकिन

भारतीय मीडिया

के परिप्रेक्ष्य

में यह कहावत कुछ

अलग अर्थ लिए हुए

है। वर्तमान दौर

में भारतीय मीडिया

खासकर प्रसारण

मीडिया पश्चिमी

और यूरोपीय देशों

का अनुसरण कर रहा

है। यह एक चिंताजनक

स्थिति है,

जिसपर समय रहते

नियंत्रण पाना

बेहद जरूरी है।

Prasad (1989) लेकिन

जिस तरह से वर्तमान

मीडिया डिजिटल

प्लेटफॉर्म की

तरफ बढ़ रहा है,

वैसे-वैसे

खबरों की सीमाएं

सिमटती जा रही

हैं। मीडिया कंजवर्जेंस

की स्थिति में

प्रसारण पत्रकारिता

की स्थिति बहुत

अच्छी नहीं कही

जा सकती। हालांकि

सबकुछ नकारात्मक

भी नहीं है। वैश्वीकरण

के दौर में इंटरनेट

ने प्रसारण पत्रकारिता

को समृद्ध करने

का भी कार्य किया

है। यही कारण है

कि अब पारंपरिक

मीडिया के साथ-साथ

डिजिटल मीडिया

ने लोगों के बीच

पैठ बढ़ाई है।

खबरों से एकाधिकार

भी खत्म हुआ है।

जनता तक सच तेजी

से पहुंच रहा है। |

|||

|

Received 26 March 2022 Accepted 30 May 2022 Published 10 June 2022 Corresponding Author Dr.

Mousmi Rai, mousmi.pramod@gmail.com DOI 10.29121/shodhkosh.v3.i1.2022.110 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2022 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Broadcast, Journalism, Western, Digital, Monopoly, प्रसारण, पत्रकारिता, पश्चिमी, डिजिटल, एकाधिकार। |

|||

ऐसी

मान्यता है कि

ऋषि नारद एक लोक

से दूसरे लोक तक

संचार प्रतिनिधि

के रूप में भूमिका

अदा करते थे। उन्हें

दुनिया के पहले

पत्रकार के रूप

में भी मान्यता

मिली हुई है। उस

युग में नारद मुनि

एक सूचना को अन्य

स्थान तक पहुंचाते

थे। वह जस की तस

सूचना दूसरे स्थान

तक पहुंचती थी।

लेकिन वर्तमान

समय में मीडिया

की छवि में बदलाव

आया है। भारतीय

मीडिया पर वैश्वीकरण

का प्रभाव पड़ा

है। Pataanjali (1997) इसके

बाद से पत्रकारिता

के सिद्धांतों

में आमूल-चूल परिवर्तन

देखने को मिल रहे

हैं। वर्ष 2019 में

केंद्र सरकार ने

डिजिटल मीडिया

में 26 फीसद प्रत्यक्ष

विदेशी निवेश (एफडीआई) को

मंजूरी प्रदान

की है। कई लोग इस

फैसले का स्वागत

कर रहे हैं। उनका

कहना है कि देश

में चल रहे तमाम

डिजिटल मीडिया

संस्थानों को फायदा

होगा और सबको बराबरी

के अवसर मिलेंगे। दूसरी तरफ

कई डिजिटल मीडिया

संस्थान सरकार

के इस फैसले को

स्वतंत्र डिजिटल

मीडिया संस्थानों

पर अंकुश लगाने

और खत्म करने की

साजिश बता रहे

हैं। इनका मानना

है कि सरकार के

इस फैसले के बाद

स्वतंत्र डिजिटल

मीडिया भारत में

खुद को नहीं बचा

पाएगा, क्योंकि

पारम्परिक मीडिया

संस्थान तो सरकार

से विज्ञापन लेते

हैं। Singh (1971) सिर्फ

और सिर्फ डिजिटल

मीडिया संस्थान

चला रहे लोगों

को चिंता है कि

सरकार के इस फैसले

से भारत में स्वतंत्र

पत्रकारिता करना

मुश्किल हो जाएगा।

एक छोटा संस्थान

अगर बाहर से 26 प्रतिशत

एफडीआई ला रहा

है तो बाकी 74 प्रतिशत

हिस्सा उसे भारत

के भीतर से जुटाना

होगा। भारत में

कौन है ऐसा? अगर

बड़े इन्वेस्टर

यहां पर नहीं मिले

तो हमें 26 फीसदी

एफडीआई का क्या

फायदा। सरकार इस

फैसले के जरिए

चाहती है कि डिजिटल

मीडिया का मालिकाना

भारत में ही रहे

ताकि उस पर कंट्रोल

किया जा सके। कुल

मिलाकर यह कहा

जा सकता है कि मीडिया

में वैश्वीकरण

का नकारात्मक पक्ष

ज्यादा नजर आता

है। Jane (2008) क्योंकि

बड़ी मीडिया हस्तियां

अपने तंत्र का

प्रयोग करके लाभ

हासिल कर लेंगे

जबकि अन्य छोटे

संस्थान इसका लाभ

हासिल नहीं कर

पाएंगे।

1.1. अध्ययन का उद्देश्य

1) भारतीय

प्रसारण मीडिया

की वर्तमान स्थिति

का अध्ययन करना?

2) प्रसारण

मीडिया में वैश्वीकरण

का सकारात्मक एवं

नकारात्मक पक्ष

का अध्ययन करना?

3) वैश्वीकरण

से प्रसारण मीडिया

में आए बदलावों

का विश्लेषणात्म्क

अध्ययन करना?

2. शोध प्रविधि

शोध

अध्ययन भारतीय

मीडिया में वैश्वीकरण

और बाजारवाद (विश्लेषणात्मक

अध्ययन) विश्लेषण

आधारित शोध अध्ययन

है। इस शोध को पूर्ण

करने के लिए प्राथमिक

एवं द्वितीयक तथ्यों

का प्रयोग किया

गया है। प्राथमिक

तथ्यों के एकत्रीकरण

के लिए यादृच्छिक

पद्धति चयन में

लाई गई है, जबकि

द्वितीयक तथ्यों

को एकत्र करने

के लिए ऑनलाइन

रिपोर्ट्स, जर्नल,

पुस्तकें, समाचार

पत्र, पत्रिकाओं

आदि का अध्ययन

किया गया है एवं

उनका विश्लेषण

किया गया है।

3. मीडिया में वैश्वीकरण

मीडिया

को लोकतंत्र के

तीन स्तंभों (कार्यपालिका,

विधायिका और न्यायपालिका)

के बाद चौथा स्तंभ

कहा जाता रहा है

और आम आदमी को पाँचवां

स्तंभ। इस पाँचवें

स्तंभ पर ही चारों

स्तंभ आश्रित हैं।

हमें इस बात की

पड़ताल करनी चाहिए

कि पाँचवें स्तंभ

के लिए मीडिया

की भूमिका संदिग्ध

क्यों है और इसके

पीछे के कारक क्या

हैं। हिंदी पत्रकारिता

के शीर्ष संपादक

बाबूराव विष्णुराव

पराडकर ने आज से

करीब 87 वर्ष पूर्व

भविष्यवाणी कर

दी थी कि भविष्य

के अखबार ज्यादा

रंगीन बेहतर कागज

और छपाई वाले होंगे

लेकिन उनमें आत्मा

नहीं होगी। Mcwell (2007) आज कई

उल्लेखनीय और सकारात्मक

पहलुओं को उजागर

करने के बावजूद

क्या यह सही नहीं

है कि हिंदी पत्रकारिता

में आत्मा नहीं

है। आधुनिक भारत

में सन् 1991 के आर्थिक

उदारीकरण एवं खुले

बाज़ार की नीति

सामने आई। इस नीति

का उद्देश्य न

केवल अर्थव्यवस्था

को सुदृढ़ बनाना

था बल्कि वैश्विक

स्तर पर भारत को

आर्थिक रूप में

खड़ा करना था।

मीडिया के क्षेत्र

में इसी वर्ष के

बाद से क्रांतिकारी

दौर सामने आया।

बहुराष्ट्रीय

मीडिया कंपनियों

के द्वार भारत

में खोल दिए गए।

इसके बाद की स्थिति

पूर्ण रूप से विदेशी

कंपनियों के पक्ष

में बनती चली गई।

इनका मुख्य उद्देश्य

देश में टीवी मीडिया

खड़ा करना था।

ये कंपनियां अधिकाधिक

लाभ कमाने के उद्देश्य

से एक नई सामाजिक

आर्थिक राजनीतिक

एवं सांस्कृतिक

परिवेश का निर्माण

करने लगीं। जनसंचार

माध्यम में इसका

नकारात्मक प्रभावन

पड़ा। मीडिया जाने-अंजाने

अश्लीलता,

आतंकवाद, पृथकतावाद,

सांप्रदायिकता

आदि को बढ़ावा

दे रहा है। साथ-ही-साथ

मीडिया साम्राज्यवाद

को भी बल मिल रहा

है। Mcwell (2005) आज जनमाध्यम

सांस्कृतिक तौर

पर समृद्ध बहुजातीय

राष्ट्रों में

मनोरंजन के नाम

पर अभिजात्यवाद,

उपभोक्तावाद और

राष्ट्रीय विखंडन

को बढ़ावा दे रहे

हैं। ऐसे में अब

मीडिया के नए मूल्यों

को तय करने का वक्त

आ गया है। सोवियत

संध के विघटन के

बाद वैश्वीकरण

का दौर शुरू होता

है। भूमंडलीकरण,

उदारीकरण, वैश्वीकरण

आदि जिस नाम से

पुकारे इसे फलने-फूलने

एवं फैलाने में

मीडिया का महत्वपूर्ण

योगदान है। एक

समय पत्रकारिता

मिशन थी, भूमंडलीकरण

के युग ने मीडिया

को कमीशन में बदल

डाला। आज अधिकांश

प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक

मीडिया केवल मुनाफा

कमाने के लिए है।

Willanilam (2006) भूमंडलीकरण

ने समाज, साहित्य,

संस्कृति, और उसके

अधिकार को बर्बाद

करने का प्रयास

किए जा रहा है।

कुमुद शर्मा ने

लिखा है-भूमंडलीय

मीडिया का उभार

सहज और स्वाभाविक

स्थितियों की देन

नहीं है बल्कि

भूमंडलीय मीडिया

के उभार की राजनैतिक

आर्थिक और सामजिक

पृष्ठभूमि है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य

में भूमंडलीय मीडिया

के प्रवेश के पीछे

भूमंडलीकरण के

वाहको की महत्वपूर्ण

भूमिका रही है।

उन्होंने आगे लिखा

है-उच्च प्रोद्योगिक के युग

में संचार क्रांति

ने संचार माध्यमों

के बहुआयामी स्वरुप

को उपस्थित कर

परम्परागत संचार

माध्यमों की पृष्ठभूमि

में धकेल कर उनके

स्थान पर हाइटेक

और सुपर स्पीड

वाले संचार माध्यमों

को स्थापित कर

दिया है। सच्चीदानंद

सिन्हा ने औद्योगिक

पूँजीवाद और उसकी

उपभोक्तावादी

पूँजी के संदर्भ

में लिखे हैं, भूमंडलीकरण

के नाम अब औद्योगिक

पूँजी व्यवस्था

और उसकी उपभोक्तावादी

संस्कृति को संसार

के उन भोगो पर लादने

का प्रयास हो रहा

है जहाँ अभी तक

पारम्परिक या गैर-पूंजीवादी

व्यवस्था थी। अपनी

हित रक्षा में

अपने चरित्र के

कारण पूँजीवाद

कहीं भी अनियोजित

विकास ही करता

है। उससे क्षेत्रिय

विषमताए उभरती

हैं। और जहाँ भी

इसका पैर पड़ता

है वहाँ सम्पन्नता

और विपन्नता के

ध्रुवो में अंचलों

और समूहों का विभाजन

होता है। Kalia and Naya (2010) इससे

हर जगह आँचलिक

या समूहों के बीच

संघर्ष उभरता है।

छोटी खेती और किसानों

के बीच संघर्ष

उभारते हैं। छोटी

खेती और किसानों

का अस्तित्व समाप्त

होने लगता है और

विशाल पैमाने पर

बेरोजगारी फैलती

है। भूमंडलीकरण

के एजेंडे के तहत

हिंदी के अख़बार

भी अंग्रेजी के

प्रचार में कम

पीछे नहीं हैं।

अब तो कई लोकप्रिय

हिंदी अखबारों

ने अपना अप्रकटित

नियम बना लिया

है कि उनकी रिपोर्टिंग

में 20 से 30 प्रतिशत

अंग्रेजी की शब्द

होने ही चाहिए।

4. वैश्वीकरण का संस्कृति पर प्रभाव

वैश्वीकरण

के कारण सभी देश

एक-दूसरे से आर्थिक,

राजनीतिक तथा सांस्कृतिक

रूप से जुड़े हुए

हैं। इस प्रक्रिया

में कुछ सकारात्मक

और कुछ नकारात्मक

प्रभाव विभिन्न

क्षेत्रों में

पड़े हैं। भारतीय

समाज ने पश्चिमी

समाज तथा संस्कृतियों

के कुछ बातों को

आत्मसात् किया

हैए जैसे-महिलाओं

की स्वतंत्रता

हेतु पहल की गई

है वहीं रूढ़िवादी

तत्त्वों का विरोध

भी हुआ है। शिक्षा,

आर्थिक, सामाजिक

रूप में बदलाव

आए हैं। शिक्षा

की अधिक-से-अधिक

लोगों तक पहुँच

सुनिश्चित हुई

है। शहरीकरण, जनजागरूकता,

संसाधनों की पहुँच

में वृद्धि हुई

है। Nayak and Gaurav (1990) इसके

अलावा डिजिटल लेन-देन,

सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स

आदि कई क्षेत्रों

में प्रगति हुई

है। हालाँकि वैश्वीकरण

का समाज पर पड़ने

वाले प्रभाव की

भी सीमाएँ हैं

जैसे- शिक्षा बाजार

केंद्रित हो गई

है और आज पढ़ाई

का उद्देश्य मात्र

पैसे कमाने तक

सीमित रह गया है।

वहीं वैश्वीकरण

ने सांस्कृतिक

समरूपता की दिशा

में कार्य किया

है जिसकी वजह से

स्थानीय संस्कृतियों

को खतरा पहुँचा

है। Vijayasarathy (2016)

चित्र 1

|

चित्र 1 Courtesy: optimizeias.com |

5. पत्रकारिता में वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण

की प्रक्रिया ने

पत्रकारिता को

तेजी से बदला है।

लगभग सभी क्षेत्रों

में मीडिया का

हस्तक्षेप बहुत

बढ़ गया है। प्रसारण

पत्रकारिता ने

ख़बरों को सनसनीखेज

बनाकर प्रस्तुत

किया है। हर तरह

की खबरों में सनसनीखेज

तत्व हावी हैं।

इन समाचारों की

सूचनाओं की व्याख्या

करने और इसकों

ग्रहण करने की

आवश्यकता में निरंतर

गिरावट आ रही है।

आज लोगों को प्रसारण

पत्रकारिता के

माध्यम से खबरें

मिल तो रही हैं,

लेकिन वे उन्हें

पढ़कर भ्रमित भी

हो रहे हैं। मीडिया

मुगल अपने साम्राज्य

को भारत में बढ़ाने

के लिए प्रसारण

मीडिया में ज्यादा-से-ज्यादा

निवेश कर रहे हैं।

विश्व स्तर की

कई कंपनियां देश

में मीडिया का

जाल बुन रही हैं।

नई मीडिया एवं

सूचना तकनीकी ने

न्यूज रूम को नाटक

का मंच बना दिया

है। मीडिया मे

पूंजी का विनियमन

हुआ है। Vishwas (n.d.) आर. राबर्टसन

ने ग्लोबलाइजेशन सोशल

थ्योरी एंड ग्लोबल

कल्चर 1992 में वैश्वीकरण के लिए

ग्लोबलाइजेशन शब्द

का प्रयोग किया

है। इसमें ग्लोबल और लोकल के द्वंद्व

व अंतर्विरोधों

की चर्चा की गई

है। साथ ही यह बताया

गया है कि कैसे

ग्लोबल और लोकल

संपर्क करते हैं।

पत्रकारिता के

माध्यम से अधिकांश

बहुराष्ट्रीय

कंपनियां अपने

हित सिद्ध करने

में जुटी हैं।

Paliwal (2020) मार्शल मैकलुहान

की धारणा यह स्पष्ट

करती है कि माध्यम

ही संदेश है अर्थात्

मीडिया का प्रभाव

संप्रेषित कंटेंट

अर्थात् अंतर्वस्तु

से कहीं ज्यादा

होता है। अथवा

हम यह भी कह सकते

हैं कि मीडिया

जो कहना चाहता

है प्रभाव उससे

कहीं ज्यादा होता

है। अस्तु माध्यम

ही संदेश है इस

धारणा का बार-बार

हमें बदलती हुई

परिस्थितियों

में मूल्यांकन

करना चाहिए। Shodhganga (2022)

6. वैश्वीकरण और मीडिया में बाजावाद

एक

ऐसा समय था जबकि

भारत में मीडिया

के मूल्य थे। सेवा,

संयम और राष्ट्र

कल्याण मीडिया

का मिशन हुआ करता

था। भारत देश में

महात्मा गांधी,

लोकमान्य तिलक,

विष्णुराव पराड़कर,

माखनलाल चतुर्वेदी

और गणेश शंकर विद्यार्थी

जैसे पत्रकार हुए

थे, जिन्होंने

अपने देश के लिए

सर्वस्व न्यौंछावर

कर दिया, लेकिन

जबसे वैश्वीकरण

हावी हुआ है तो

मूल्य बदल गए।

Suraj

films (2005) आज व्यावसायिक

सफलता और चर्चा

में रहना ही मीडिया

के लिए सबकुछ हो

गया है। अब भारत

देश में रुपर्ट

मर्डोक और जुकरबर्ग

के सिद्धांत चल

रहे हैं। वैश्वीकरण

और उदारीकरण इन

दो शब्दों ने भारतीय

समाज और मीडिया,

दोनों को प्रभावित

किया है। 1991 से 2022 तक

गंगा में बहुत

पानी बह चुका है

और सरकारें, समाज

व मीडिया तीनों

मुक्त

बाजार के

साथ रहना सीख गए

हैं। यानी पीछे

लौटने का रास्ता

बंद है। पठनीयता

का संकट, सोशल मीडिया

का बढ़ता असर, मीडिया

के कंटेंट में

तेजी से आ रहे बदलाव,

निजी नैतिकता और

व्यावसायिक नैतिकता

के सवाल, मोबाइल

संस्कृति से उपजी

चुनौतियों के बीच

मूल्यों की बहस

को देखा जाना चाहिए।

Nendik and farokh (n.d.) इस समूचे

परिवेश में आदर्श,

मूल्य और सिद्धांतों

की बातचीत भी बेमानी

लगने लगी है। अब

बाजार और पैसा

मिलकर ही मीडिया

को संचालित कर

रहे हैं। मीडिया

अब अरबों रुपये

का कारोबार बन

चुका है। Dwivedi (1991)

7. इंटरनेट से बदलता परिदृश्य

हम

डिजिटल इंडिया

के दौर में जी रहे

हैं। आज देश की

अधिकांश आबादी

के पास स्मार्टफोन

पहुंच चुका है।

हर किसी के पास

खबरें तेजी से

पहुंच रही हैं।

पत्रकारिता के

स्वरूप में आमूल-चूल

परिवर्तन आए हैं।

मीडिया के क्षेत्र

में एकाधिकार खत्म

करने के लिए सबसे

बड़ा हथियार है-

इंटरनेट। स्मार्टफोन

ने तो जैसे सूचना

के क्षेत्र में

क्रांति ही ला

दी है। मीडिया

में विकेंद्रीकरण

की प्रक्रिया तकनीक

के कारण ही संभव

हो पाई है। Dwivedi (1991) पर्सनल

कंप्यूटर, वर्ड

प्रोसेसर, ग्राफिक

डिजाइन, केबल प्रसार,

इंटरनेट, स्मार्टफोन

आदि ऐसे ही उत्पाद

हैं, जिसमें कम

लागत में बड़ी

संभावनाओं के द्वार

खुले हैं। प्रसारण

पत्रकारिता में

वैश्वीकरण से आए

नकारात्मक पक्षों

को काबू में रखने

के लिए डिजिटल

मीडिया, सोशल मीडिया

एक अच्छा हथियार

साबित हो सकता

है। Statista (2022)

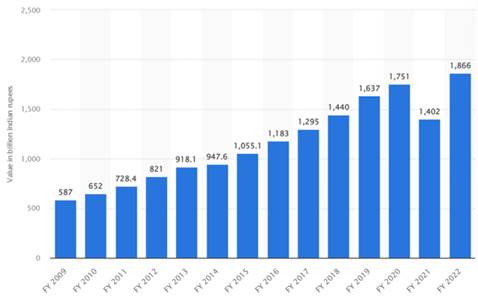

चित्र 2

|

चित्र 2 वित्तीय

वर्ष 2009 से 2020 तक भारत

में मीडिया और

मनोरंजन उद्योग

का मूल्य, 2022 तक अनुमान

के साथ (अरब भारतीय

रुपये में) |

8. निष्कर्ष

उपरोक्त शोध अध्ययन भारतीय मीडिया में वैश्वीकरण और बाजारवाद (विश्लेषणात्मक अध्ययन) से स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण यानि की वैश्वीकरण की नीति ने प्रसारण मीडिया के मूल्यों को कमजोर करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। टीवी ही नहीं, इंटरनेट में भी सोशल मीडिया वेबसाइट बाजारवाद का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इसका सिर्फ स्याह पक्ष ही नहीं है। एक उजास पक्ष भी है जो कि डिजिटल सोशल मीडिया के रूप में हमारे सामने है। डिजिटल मीडिया ने प्रसारण मीडिया के एकतरफा प्रभाव को नियंत्रित किया है। वैश्वीकरण के इस दौर में उम्मीदें है तो सिर्फ-डिजिटल मीडिया से जहां पर कोई भी अपनी बातें सूचनाएं आसानी से साझा कर सकता है लेकिन इस मीडिया की भी कमी है। यहां संपादक नामक तंत्र नहीं है, कई बार भ्रामक खबरें डिजिटल मीडिया में तेजी से प्रसारित हो जाती हैं। ऐसे में अगर डिजिटल मीडिया पर एक गेटकीपर की भूमिका हो तो सूचना तंत्र से एकाधिकार नियंत्रित किया जा सकता है।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Dwivedi, S. (1991). In this Era of Marketism, Not Only The Objectives of the Media, But Also the Ideals Have Changed.

Jane, S. (2008). How to do Meida and Cultural Studies, Sage Publication, London.

Kalia, R. Naya, G. (2010). Ank 83, Bhartiya Gyanpeeth, New Delhi.

Mcwell, D. (2005). Mass Communication Theroy, Responses, New Delhi, Sage.

Mcwell, D. (2007). Reporting : A Revolution, New Delhi, Sage.

Nayak, T. K. and Gaurav, R. (1990). Role of Film and TV Industry in our Economy, Ghaziabad, 10.

Nendik, J. and farokh T. (n.d.). Spot light on india’s entertainment economy, Ernst & young, 8.

Paliwal, K. (2020). Uttar Aadhunikta aur Dalit Sahitya, Vani Prakashan, Nai Delhi.

Pataanjali, P. (1997). Aadhunik Vigyapan, Vaani Prakashan, New Delhi.

Prasad, H. K. (1989). Vigyapan Kala, Rajasthan Granth Akadmi, Jaipur.

Singh, Y. (1971). Modernization of Indian Tradition, The Thoumpson Press, New Delhi.

Statista (2022). Empowering people with data.

Suraj films. (2005). In Wikipedia

Vijayasarathy, V. (2016). Impact of Globalisation on Indian Media And Entertainment Industry, International Journal of Current Research and Modern Education (IJCRME), ISSN (Online), 1(2), 2455-5428.

Vishwas, A. K. (n.d.). Media : Swamitva, Bazar aur Samajik Sarokar.

Willanilam, J. V. (2006). Mass Communication : Principals and Practics, Nai Delhi, Sage.

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhKosh 2022. All Rights Reserved.