ShodhKosh: Journal of Visual and Performing ArtsISSN (Online): 2582-7472

|

|

Combination

Tradition of Palm Leaf Gita Govinda Pothi in Odisha

ओडिशा में

ताड़पत्रीय

गीतगोविन्द

पोथियों की

संयोजन

परम्परा

Shiwani Bhadauriya 1 ![]()

![]() ,

Namita Tyagi 2

,

Namita Tyagi 2![]()

![]()

1 PH.D. Scholar, Drawing and Painting Department,

Dayal bagh Educational Institute, Dayalbagh Agra, India

2 Assistant Professor, Drawing and

Painting Department, Dayalbagh Educational Institute, Dayalbagh Agra, India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: The history

of art in the present day is any activity or man-made means of expressing

thoughts, feelings, in a visual form, for aesthetics or communication

purposes. From time to time the arts were classified into various forms. In

the formation of culture from prehistoric times to the present, palm leaves

have a special significance in the contribution of art, which is still a

living art in Odisha. Palm leaf was extensively used for writing and

illustration. Odisha is considered to be the richest state in terms of

pothis. The role of Odisha State Museum in this is unique, which is making

the visitors well acquainted with the palm leaf art of Odisha. A main feature

is the writing work with illustrations on palm leaves. Even in the narrow gap

of the palm leaf, artistic combination is formed on seeing it, in which sweet

pothis have been created by establishing harmony in the art elements. Generally, picture composition means to organize various visual elements in an artistic way or to give them a beautiful arrangement. On the subject of combination, Indian and Western scholars have created many texts by explaining many theories, so on the basis of these principles, we will present a combinational interpretation of the palm leaf paintings of Gitagovind Pothi. In these palm leaf paintings, mainly elements like line, color, tone, shape etc. have been expressed and created. Like the elements of art, the principles of combination have their own importance, in the absence of which the combination cannot be successful. The 8 main principles of composition are repetition, harmony, opposition, proportion, balance, effectiveness, rhythm, and unity. Hindi: वर्तमान

समय में कला का

इतिहास किसी भी

गतिविधि या मानव

द्वारा निर्मित

सौंदर्यशास्त्र

या संचार उद्देश्यों

के लिये एक दृश्य

रूप में, विचारों, भावनाओं को

व्यक्त करने का

एक साधन है। समय-समय

पर कलाओं को विविध

रूपों में वर्गीकृत

किया गया। संस्कृति

के निर्माण में

प्रागैतिहासिक

काल से वर्तमान

तक, कला के

योगदान में ताड़पत्र

का अपना एक विशेष

महत्त्व रहा है, जो ओडिशा में

आज भी एक जीवन्त

कला है। लेखन व

चित्रण के लिए

ताड़पत्र का प्रयोग

अत्यधिक हुआ।

ओडिशा पोथियों

के सन्दर्भ में

सबसे धनी राज्य

माना जाता है।

इसमें ओडिशा राज्य

संग्रहालय की

भूमिका अप्रतिम

है, जो आंगतुकों

को ओडिशा की ताड़पत्रीय

कला से भली-भाँति

परिचित करा रहा

है। ताड़पत्रों

पर चित्रण के साथ

लेखन कार्य एक

मुख्य विशेषता

है। ताड़पत्र के

संकुचित अन्तराल

में भी कलात्मक

संयोजन देखते

ही बनता है जिसमें

कला तत्वों में

सांमजस्य स्थापित

कर मधुर पोथियों

का निर्माण किया

गया है। साधारणतयः

चित्र संयोजन

का तात्पर्य विभिन्न

दृश्यात्मक तत्वों

को कलात्मक ढंग

से सुनियोजित

करना अथवा उन्हें

सुन्दर ढंग से

एक व्यवस्था देना

है। संयोजन विषय

पर भारतीय एवं

पाश्चात्य विद्वानों

ने अनेक सिद्धान्तों

की व्याख्या कर

अनेक ग्रन्थों

का निर्माण किया

है अतएंव हम इन

सिद्धान्तों

के आधार पर गीतगोविन्द

पोथी के ताड़पत्र

चित्रों की संयोजनात्मक

व्याख्या प्रस्तुत

करेंगे। इन ताड़पत्र

के चित्रों में

मुख्यतः- रेखा, रंग, तान, आकृति

आदि तत्वों को

अभिव्यक्त एवं

सृजित किया गया

है। कला के तत्त्वों

के समान ही संयोजन

के सिद्धान्तों

का अपना एक महत्त्व

है, जिनकी

अनुपस्थित में

संयोजन सफल नहीं

हो सकता। संयोजन

के 8 प्रमुख

सिद्धान्त- पुनरावृत्ति, सामंजस्य, विरोध, अनुपात, संतुलन, प्रभाविता, लय एवं एकता

है। |

|||

|

Received 11 April 2022 Accepted 18 May 2022 Published 03 June 2022 Corresponding Author Shiwani

Bhadauriya, shivanibhadauria0416@gmail.com DOI 10.29121/shodhkosh.v3.i1.2022.105 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2022 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Book, Picture, Palm Leaf, Art,

Orissa, Combination, Museum, Collection, Expression, Geetgovind, Proportion,

Opposition, Harmony, Rhythm, Unity, Balance, Repetition, Effectiveness, पोथी, चित्र,

ताड़पत्र, कला,

ओड़िशा,

संयोजन,

संग्रहालय,

संग्रहण,

अभिव्यक्ति,

गीतगोविन्द,

अनुपात,

विरोध,

सामंजस्य, लय, एकता,

संन्तुलन,

पुनरावृत्ति,

प्रभाविता |

|||

1.1. ताड़पत्र पोथी कला की उत्त्पत्ति एवं विकास

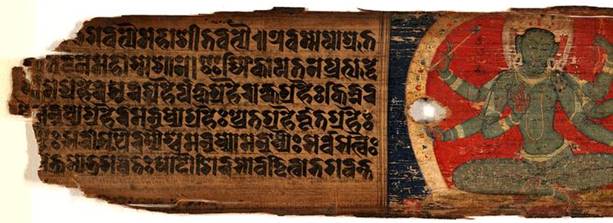

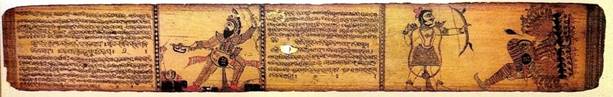

चित्र 1

|

चित्र 1 अष्टसंहष्त्रिका

प्रज्ञापारमिता, ताड़पत्र

पोथी का एक

पत्र, संग्रहीत-

केम्ब्रिज

यूनिवर्सिटी

लाइब्रेरी, समय-

लगभग 992 |

प्राचीन

काल से लेकर12वीं सदी तक

भारतीय पोथी

लेखन तथा

चित्रण का साधन

ताड़पत्र व

भुर्जपत्र ही

था। प्राचीन

काल में

भुर्जपत्र

(भोजपत्र) एवं

ताड़पत्र पर

काव्य लेखन व

चित्रण की

परम्परा में

इनको एक आकार

में काटकर उस

पर लेखन और

चित्रण करने

के बाद उन

पृष्ठों में

छेद कर

ग्रंथित करने

के कारण

इन्हें

ग्रन्थ कहा

जाता था।

ताड़पत्र शुद्ध

माना जाता था, इसलिए

प्रारम्भ में

ताड़पत्रीय

ग्रन्थों की रचना

में बौद्ध और

जैन जैसे

धर्मो का

योगदान रहा।

चीनी बौद्ध

यात्री ‘ह्वेन

त्सांग‘ के

अनुसार गौतम

बौद्ध के देह

त्याग के बाद

पहली बुद्ध

सभा,

483 ई. पूर्व

के बाद

ताड़पत्रों पर

त्रिपिटक की

रचना हुई Guy (1982) ताड़पत्र पर

लेखन

प्राचीनता

कें साक्ष्य

का अनुमान

प्राचीन शहर

तक्षशिला से 1

शताब्दी ई.

में प्राप्त

उत्कीर्ण

ताँबे की प्लेट

से लगाया जा

सकता है, जो

संकीर्ण

परिदृश्य

प्रारूप में

ताड़पत्र के

आकार का

अनुसरण कर रही

है,

यह अभी

ब्रिटिश

संग्रहालय

लंदन में

संरक्षित है Guy (1982) चित्र 1, में

प्रदर्शित

भारत में अब

तक प्राप्त

साक्ष्यों के

आधार पर 992 ई.

का बौद्ध

ग्रन्थ

अष्टसहस्रिका

प्रज्ञापारमिता(ज्ञान

का पूर्णता

पाठ)

प्राचीनतम

ताड़पत्र की

चित्रित पोथी

है। जिसमें आठ

हजार संस्कृत

में श्लोक

लिखे गये है।

इस पोथी में

मुंशी के रूप

में

सुजाताभद्र

नाम अंकित है।

सुजाता काठमांडू

में या उसके

आसपास काम करने

वाले एक कुशल

शिल्पकार थे।

इस पोथी की रचना

पालवंशीय

शासक महीपाल

के राज्यकाल

के छठे वर्ष

में हुई। आज

यह पोथी

केम्ब्रिज

यूनिवर्सिटी

लाइब्ररी की

गैलरी में

प्रदर्शित

है।

चित्र 2

|

चित्र 2 पामीरा

पाम/तालीपोट

पाम का वृक्ष |

चित्र 3

|

चित्र 3 ताड़पत्र

पर लेखन

कार्य में

प्रयोग होने वाली

लोहे की

लेखनी, संग्रहीत-

ओडिशा राज्य

संग्रहालय, समय- अज्ञात |

मुख्य

रूप से

ताड़पत्र की

सचित्र

पोथियाँ 1100 से 1350 ई. में अधिक

प्राप्त होती

है। किन्तु

ताड़पत्र पर

चित्रण ओडिशा

के हस्तशिल्प

खजाने में एक

महत्त्वपूर्ण

स्थान रखता

है। हम सभी

जानते है कि

ओडिशा

पाण्डुलिपि

के सन्दर्भ

में सबसे धनी

राज्य माना

जाता है।

उड़िया

पाण्डुलिपियों

का अध्ययन करने का

श्रेय

बालासोर के तत्कालीन

कलेक्टर ‘जॉन

बीम्स ‘ को

जाता है, जिन्होंने

1871 ई. में भारतीय

पुरातन में

‘रसकलोला‘ VOL.I का एक शानदार

लेख लिखा था।

उनकी

पाण्डुलिपियों

की सूची हंटर

के ओडिशा VOL.II

में मिलती है।

जॉन बीम्स, आर.एल.

मित्रा,

महामहोपाधिपति

हरप्रसाद

शास्त्री, एम.एम.

चक्रवर्ती, प्रो.

मैक डोनेल, केपी

जायसवाल, ए.पी.

बनर्जी

शास्त्री और कई

अन्य विशिष्ट

विद्वानों ने

विभिन्न

भागों में

संरक्षित

ओडिशा के

ताड़पत्रों की

पोथियों के

महत्व पर नई

रोशनी के

जरिये महत्वपूर्ण

दिशा प्रदान

की है Odisha (2017)1936

में ओडिशा के

एक अलग

सृजनात्मकता

के रूप में निर्माण

के बाद,

विभिन्न एजेंसियों

के द्वारा

स्थानीय

पंडितों की मदद

से ओडिशा की

निजी

संस्थाओं में

संरक्षित ताड़पत्रों

की पोथियों को

सूचीबद्ध

करने के लिए व्यवस्थित

सर्वेक्षण

किया गया। इन

कार्यक्रमों

द्वारा

उन्होंने 15000 शीर्षकों के

रूप में

इन्हें

सूचीबद्ध

किया,

जिनमें से

लगभग 11000 ओडिशा राज्य

संग्रहालय

में उपलब्ध

हुए हैं। यह

संग्रहालय

पहले

प्रांतीय

संग्रहालय रेनेशा

कॉलेज,

कटक में

स्थित पोथी

संग्रहण के

लिए प्रसिद्ध था। Patel (n.d.) 1950 में स्वर्गीय

पी. आचार्या

ने इन पोथियों

के सांस्कृतिक

मूल्य को

महसूस किया और

ओडिशा राज्य

संग्रहालय, भुवनेश्वर

में इनके लिए

एक अलग खण्ड

स्थापित किया।

तभी से उपहार, खरीद

आदि विभिन्न

स्त्रोतों के

माध्यम से ताड़पत्र

पाथियों को

इकट्ठा करने

के लिए प्रयास

किए जा रहें

हैं,

वर्तमान

में

संग्रहालय के

संग्रहण में

लगभग 37000 तक संख्या

पहुँच गयी है।

जिनके

विषय-वस्तु जैसे-

1. वेद,

2. तंत्र, 3. ज्योतिष, 4. धर्मशास्त्र, 5. आयुर्वेद, 6. गणित,

7. शिल्पशास्त्र, 8. संगीत,

9. अभिदान, 10. व्याकरण, 11. संस्कृत, 12. संस्कृत

पुराण,

13. आलमकारा, 14, बंगाली

संस्कृत, 15. बंगाली, 16. देवनागरी, 17. उड़िया पुराण, 18. उड़िया काव्य, 19. उड़िया गद्य, 20. उड़िया

ऐतिहासिक

साहित्य, 21. संस्कृत

कागज

पाण्डुलिपियाँ, 22. उड़िया कागज

पाण्डुलिपियाँ, 23. अरबी

पाण्डुलिपियाँ, 24. दर्शन

पाण्डुलिपियाँ, 25. तेंलगु, 26. प्रतिलिपि

पाण्डुलिपियाँ, 27. सचित्र

पाण्डुलिपियाँ

हैं। इन सभी

पाण्डुलिपियों

के भंडारण को

बेहतर

संरक्षण के

लिए सुरक्षित

अलमारियों

में रखा गया व

प्रशिक्षित संरक्षकों

द्वारा जैव

संरक्षित

किया जा रहा है।

हाल ही में

पाण्डुलिपि

विभाग को

पुनर्निर्मित

किया गया और

बेहतर

संरक्षण के

लिए पोथियों

को एक

शक्तिशाली

स्कैनर के

माध्यम से

डिजिटल किया जा

रहा है।

ताड़पत्रों

पर लेखन व

चित्रमय

कार्य आमतौर

पर लोहे की

बनी लेखनी चित्र 3, के

द्वारा किया

जाता है। मानव या

पशु आकृतियों

का अंकन इस

माध्यम पर बहुत

सरल रेखाओं के

द्वारा संभव

है। इन

चित्रों की

विषय-वस्तु

आमतौर पर

रामायण,

महाभारत

और भागवत

पुराण के

चुनिंदा

कथाओं से प्रेरित

है।

ताड़पत्रों पर

चित्रण के साथ

शाब्दिक

विवरण इनकी एक

मुख्य

विशेषता है ।

ओडिशा

कलाकारों ने

इन पत्रों पर

दृश्यों में

विषयों के

प्रत्येक

प्रसंग का

चित्रण करके सम्पूर्ण

कथानक को एक

दृश्य में

चित्रित कर अपनी

परिष्कृत

मौलिक शैली का

परिचय दिया

है। इन दृश्यों

में अन्तराल

विभाजन के

द्वारा अनेक

उपदृश्यों को

भलीभाँति

स्पष्ट किया

है एवं पूर्ण घटनाक्रम

का चित्रण कर

संयोजित किया

गया है।

चित्र 4

|

चित्र 4 ताड़

के पत्र पर

चित्रण

कार्य |

1.2. ओड़िशा में ताड़पत्र पोथी की संयोजन परम्परा

सम्पूर्ण

कला दर्शन में

भारतीय

चित्रकला की सौन्दर्यानुभूति

का एक विशेष

गुण अभिव्यक्ति

है तथा कलाकार

इसी

अभिव्यक्ति

की प्रतिष्ठा

अपनी कला में

करता है। यह

अभिव्यक्ति

प्रक्रिया रस

परम्परा के

अधीन है।

कलाओं की

अभिव्यक्ति

विभिन्न

कलाकारों के

द्वारा भिन्न-

भिन्न

स्वरूपों में

की जाती है।

जब कलाकार

चित्र के

तत्व- रेखा, रूप, रंग, तान, आदि

को सुनियोजित

व कलात्मक रूप

में प्रयोग करके

अपनी

भावनाओें की

अभिव्यक्ति

चित्र रूप में

करता है तो वह

संयोजन

कहलाता है।

चित्र के

आकर्षण में

वृद्धि करने

वाले ये

संयोजन

सिद्धान्त

कला निर्मिति

में

महत्त्वपूर्ण

भूमिका अदा

करते हैं Agarwal (2015) इन

सिद्धान्त को

ओडिशा

गीतगोविन्द

ताड़पत्र की

पोथियों के

चित्रों में

दर्शाने का

प्रयास किया

गया है।

संयोजन

सिद्धान्तों

का वर्गीकरण

निम्नवत है-

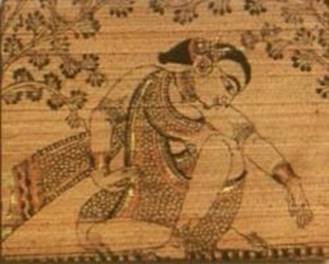

चित्र 5

|

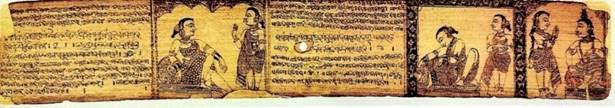

चित्र

5 गीतगोविन्द, नृत्य

और गोपी के

साथ क्रीडा

करते हुए

कृष्ण, ताड़पत्र

पोथी का एक

पत्र, पोथी न.-

इ.एक्स.टी. 166, संग्रहीत-

ओडिशा राज्य

संग्रहालय, समय-

1668 ई. |

1)

सामंजस्य: रूप विधान

का यह

सर्वाधिक

महत्त्वपूर्ण

सिद्धान्त है

जिसका

सम्बन्ध केवल

रूप पक्ष से

ही नहीं है

अपितु

विषयवस्तु से

भी है।

सामंजस्य

द्वारा कलाकृति

के विभिन्न

भागों को इस

प्रकार संयोजित

किया जाता है

कि उनमें

संगति के

साथ-साथ सौन्दर्य

का संचार हो

जाता है।

सामंजस्य का

कार्य दो

विरोधी या

विपरीत गुणों

वाली वस्तु के

विरोध को शांत

करके सुखद

संयोजन

स्थापित कर

देना है। यह

उल्लेखनीय है

कि कला एवं

सौन्दर्यशास्त्र

में इस

सिद्धान्त को

महत्त्व दिया

गया है।

वस्तुतः

सामंजस्य का

सम्बन्ध किसी एक

अवयव या किसी

एक पक्ष या

किसी एक तत्व

में से न होकर

सभी अवयवों, पक्षों

एवं तत्वों

में होता है।

चित्रों में प्रयुक्त

विभिन्न प्रकार

के अलंकरण में

कलाकार ने

सामंजस्य

दर्शाया है, जो

चित्र में एक

गति प्रदान कर

रहा है। जैसे

गीतगोविन्द

चित्रों में

बनी आकृतियों

में समान-समान

अलंकरण।

चित्र 5, गीतगोविन्द

चित्रों में

धरातलीय वयन

एकसमान एवं

सपाट है जिससे

सम्पूर्ण

चित्र में

वातावरण, आकृतियों

तथा विषय के

अनुसार

धरातलीय

प्रभावों को

सामंजस्यपूर्ण

विधि से अंकित

किया गया है।

इन चित्रों पर

कुछ एक

दृश्यों में

विषयों के

प्रत्येक

प्रसंग का

चित्रण करके

सम्पूर्ण

विषय-वस्तु या

कथानक को एक

दृश्य में

संयोजित करके

अपनी परिष्कृत

मौलिक शैली का

परिचय दिया

गया है। इन

दृश्यों में

अन्तराल

विभाजन के

माध्यम से

अनेक उपदृश्यों

को भलीभाँति

स्पष्ट करने

के साथ-साथ

पूर्ण

घटनाक्रम का

संयोजित

चित्रण किया है।

जिससे एक समान

आकृतियों के

चित्रण से

चित्र में

आकृति

सामंजस्य

उत्पन्न हो

रहा है।

2)

लय- लय

के हेतु

अंगे्रजी में

रिद्म शब्द

प्रयुक्त

होता है। इसकी

उत्पत्ति

प्राचीन

ग्रीक शब्द Rhein

से हुई है

जिसका अर्थ है

‘प्रवाह‘। इस

प्रकार लय का

अर्थ है समान

अथवा सामंजस्यपूर्ण

अवयवों की

पुनरावृत्ति

से उत्पन्न

निरन्तरता।

समस्त गति और

आवर्तन हमें

सौन्दर्यात्मक

अनुभूति की

दिशा में ले

जाते हैं अतः

दृश्य कलाओं

में लय का

अर्थ रेखाओं, रूपों

अथवा रंगों

द्वारा

व्यवस्थित

किसी ऐसे सरल

एवं सुसम्बन्ध

आवृत्तिमय पथ

से है जिसके

सहारे दृष्टि

क्रमशः

सौन्दर्यानुभूति

की ओर अग्रसर

होती है। अतः

यद्यपि गति ही

लय है,

वहीं लय

की अनुभूति

होती है। वह

भावों का एक ऐसा

ज्वार है, जिसकी

लहरें

निरन्तर अपना

प्रवाह

निर्धारित

करती रहती

हैं। कला में

गति समस्त

तत्त्वों का

परस्पर सहयोग

और एक दूसरे

में लीन हो

जाना है। गति

के अनेक रूप

हो सकते हैं

जैसे मन्द समीर

की मन्थन गति, तूफान

की तीव्र गति, नृत्य, प्रफुल्लता, चंचलता

आदि इसी के

विविध रूप

हैं। रेखाओं, वर्णों, आकृतियों, तान

तथा वन्य सभी

में गति रहती

है।

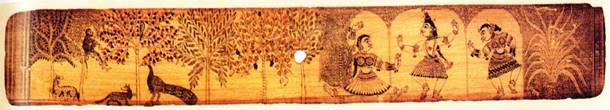

चित्र 6

|

चित्र

6 गीतगोविन्द, विलाप

में राधा, ताड़पत्र

पोथी का एक

दृश्य, पोथी न.-

इ.एक्स.टी. 166, संग्रहीत-

ओडिशा राज्य

संग्रहालय, समय-

1668 ई |

ताडपत्रीय

गीतगोविन्द

पोथियों के

चित्र में

बिन्दुओं

अथवा रेखाओं

में गति

प्रदर्शित होती

है,

इनमें एक

आकृति के निकट

अन्य

आकृतियाँ

अंकित की गई

है जिससे

दर्शको की

दृष्टि स्वमं

ही प्रत्येक

आकृति को

देखती हुई आगे

बढ़ जायेगी, जिससे

हमें इनमें

गति का आभास

होता है। इन

चित्रों में

गति के दिशा

परिवर्तन में

कोणीयता होने

से दृष्टि का

तनाव झटके के

साथ बदलता है।

गति का प्रभाव

देने के लिए

क्रमिकता, अवसरण

अथवा संक्रमण, विरोध

तथा

प्रभाविता

आदि का सहारा

लिया जाता है।

इन चित्रों

में मनः

स्थिति में

प्रेम के अनुरूप

लय के अनेक

रूप हो सकते

हैं अतः चित्र

में अंकित गति

मनः स्थिति के

अनुसार ही

ढाली गयी है।

इन चित्रों

में कहीं-कहीं

एक ही फलक पर

आकृतियों की

बार-बार आवृत्ति

की गई है

जिससे क्रमिक

गति का आभास

होता है।

आकृतियाँ एक

निश्चित

मध्यान्तर के

उपरान्त

अंकित है जो

दृष्टि को एक

आकृति से

दूसरी आकृति

तक इस प्रकार

ले जाती है कि

दर्शक को

कभी-कभी आकृति

के पृथक होने

का आभास नहीं

होता और उसे

लयात्मक

अनुभूति होती

है। उदाहरण के

लिए चित्र चित्र 6

में प्रस्तुत

गीतगोविन्द

पोथी का एक

दृश्य।

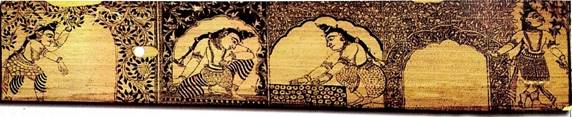

चित्र 7

|

चित्र

7 गीतगोविन्द, राधा

सखी

वार्तालाप/कृष्ण

गोपियों के

साथ, ताड़पत्र

पोथी का एक

पत्र, पोथी न.-

इ.एक्स.टी. 166, संग्रहीत-

ओडिशा राज्य

संग्रहालय, समय-

1668 ई |

3)

एकता: एकता कला के

तत्वों का ऐसा

संयोजन तत्व

है,

जो चित्र

के समस्त

अवयवों में

एकसूत्रता

उत्पन्न करे

तथा जिससे एक

ही भाव व्यक्त

हो। कलाकृति

के विभिन्न

अवयवों का

समग्र रूप

एकता उत्पन्न

करता है। इसका

प्रधान

सम्बन्ध

कलाकृति के उस

बाह्य रूप से

है जो विभिन्न

तत्त्वों के

संयोग से

प्रकट होता

है। प्रत्येक

कलाकार दृश्य

तत्त्वों की

जटिल विविधता

का विश्लेषण

करता है और

फिर इन

तत्त्वों को

संयोजित कर

सौन्दर्यात्मक

एकता उत्पन्न

करता है। एकता

के द्वारा ब्रह्माण्डीय

व्यवस्था के

प्राथमिक

सिद्धान्त की

रक्षा होती है

और यह दर्शक

में भी कला रूपों

के माध्यम से

इसी प्रकार का

भाव उत्पन्न करती

है।

चित्र 7

में देखने में

प्रतीत होता

है कि

ताड़पत्रीय गीतगोविन्द

पोथी में

रेखात्मक

एकता द्वारा अंकन

विधियों में

सूत्रबद्धता

है,

सम्पूर्ण

चित्र में ये

लगभग एक समान

ही है। आकृति

एकता के

सम्बन्ध में

इन चित्रों

में

रूचिपूर्ण

रूपों का

संयोग,

आकारों की

विविधता, मुख्य

आकृति से अन्य

आकृतियों के

सम्बन्ध वैपरीत्य

एवं संगति की

उचित

व्यवस्था से

आकृतियों की

एकता उत्पन्न

होती है। यहाँ

सहायक एवं सक्रिय

अन्तराल के

बीच

रूचिपूर्ण

व्यवस्था से

अन्तराल की

एकता उत्पन्न

है। एकता की

दृष्टि से

गीतगोविन्द

पोथी में

आकर्षण केन्द्र

के रूप में

राधा-कृष्ण का

प्रेम-प्रंसग

है। गतिशील

एकता के

प्रमाण,

इन

चित्रों में

लहराती

वनस्पतियाँ, पशु

व आकृतियों

में देखने पर

प्रतीत होते

है। इनमें

सक्रियता एवं

विकास है।

इनमें पोथी के

समस्त तत्वों

को महत्त्वपूर्ण

प्रभुतामयी

रेखा के अधीन

कर दिया गया

है।

विचाराश्रित

एकता में

विचार द्वारा

भौतिक रूप एवं

कलात्मकता को

प्रस्तुत

करने के लिए

कलाकारों को

पे्ररित किया

है। विचार से

पदार्थ को रूप

और व्यवस्था

प्राप्त होती

है;

गतिशील

एवं दिशाबोध

से उसमें

प्राणों का

संचार हुआ है।

वहीं शैली की

एकता में

कलाकार ने अपना

व्यक्तित्त्व

और शैली की

कृति में ऐसी

छाप लगाई है

कि उसमें

स्वमं एकता आ

गई हैं। इन

चित्र संयोजन

में इस बात का

ध्यान रखा गया

कि चित्रभूमि

के

पृथक्-पृथक्

कई खण्ड होने

पर भी आपस में

सम्बन्ध है।

इन चित्रों का

विन्यास इस

प्रकार है कि

दृष्टि स्वतः

ही एक समूह से दूसरे

समूह पर होती

हुई सम्पूर्ण

चित्र भूमि पर

चित्रण करती

है। साथ ही

समस्त

आकृतियाँ अथवा

वस्तु-समूह, मुख्य

आकृति में

प्रदर्शित

भाव के ही

पोषक है।

चित्र 8

|

चित्र

8 गीतगोविन्द, वसन्त

श्रतु में

सभी प्राणी

और कृष्ण, ताड़पत्र

पोथी का एक

पत्र, पोथी न.-

इ.एक्स.टी. 166, संग्रहीत-

ओडिशा राज्य

संग्रहालय, समय-

1668 ई |

4)

सन्तुलन: सन्तुलन एक

स्थिरता की

भावना है जो

वस्तु के गर्भित

वजन से

सम्बन्धित है,।

चित्रण विधान

में संन्तुलन

वह नियम है जिसके

आधार पर कला

के समस्त एवं

विरोधी तत्वों

का अनुपातिक

संघटन किया

जाता है। अनेक

तत्त्व जब एक

योजना में

आबद्ध होकर

समन्वित होते

हैं तब

सौन्दर्योत्पत्ति

का कारण होते

हैं एवं

सन्तुलन की

उत्पत्ति

होती है।

वस्तुतः सन्तुलन

शब्द बहुत

व्यापक है, कला

साहित्य में सन्तुलन

को एक प्रकार

की

सौन्दर्यात्मक

एकता माना है

क्योंकि

सन्तुलन में

विरोधी तत्त्वों

में विरोध के

पश्चात् भी

सभी तत्त्व

सम्पूर्णता

हेतु एक दूसरे

पर आश्रित

होते है।

चित्र 8

के

गीतगोविन्द

के फलक द्वारा

दिखाया गया है

कि इन पोथियों

में सन्तुलन

के द्वारा

चित्र में

स्थिरता होती

हुई

प्रदर्शित

है। गति को

रोकना

आवश्यकता

अनुसार अंकित

किया गया है।

इसका लक्ष्य

गतिशीलता को

चित्र तल के

दायरे में ही सीमित

रखना तथा संयोजन

को स्थिरता

प्रदान करना

है। जब हम चित्र

पर दृष्टिपात

करते हैं तो

हमारी दृष्टि

पहले मुख्य

वस्तु अथवा

आकर्षण के

केन्द्र बिन्दु

पर पहुँचती है, तत्पश्चात्

चित्र के सभी

तत्वों से

घूमती हुई

पुनः

सम्पूर्ण

चित्रभूमि पर

आ जाती है।

5)

प्रभाविता: प्रभाविता

आँख को प्रमुख

रूप की ओर

अग्रसर करती

है,

जो कि

दृष्टि को

बाँधने का

कार्य करता

है। ये पोथियाँ

स्वभाव में

प्रसन्नता और

प्रेम भाव द्वारा

दर्शकों को

प्रभावित

करती है।

आकृतियों का

ऐंठापन,

कृष्ण की

गोपिकाओं के

साथ रासलीला, राधा-कृष्ण

संवाद,

प्रेमाख्यान

आदि का चित्रण

के साथ उड़िया

काव्य में

वर्णन इन पत्रों

में दर्शकांे

को

प्रभावित

करने का मुख्य

कारण है। इसकी

मनोरम रचना

शैली,

भावप्रवणता, सुमधुर

राग-रागिणी, धार्मिक

तात्पर्यता

तथा

कोमल-कान्त

पदावली साहित्यिक

रस को अपूर्व

आनन्द प्रदान

कर प्रभावित

करती है।

चित्र 9

|

चित्र

9 गीतगोविन्द, राधा-सखी

वार्तालाप, ताड़पत्र

पोथी का एक

पत्र, पोथी न.-

इ.एक्स.टी. 166, संग्रहीत-

ओडिशा राज्य

संग्रहालय, समय-

1668 इ |

चित्र

सृजन के

उद्देश्य

हेतु

सौन्दर्यात्मक

अनुभूति

आवश्यक है

जिसकी पूर्ति

संयोजन के सिद्धान्तों

के द्वारा

होती है।

प्रभाविता का

सम्बन्ध केवल

रूप पक्ष से

ही नहीं अपितु

विषयवस्तु से

भी है,

जैसे

ताड़पत्र

गीतगोविन्द

पोथियों में

प्रेम को

महत्त्वपूर्ण

माना गया है।

कला जगत की आदिम

एवं लोक कलाओं

में

प्रभाविता

शारीरिक बल प्रधान

होती है

किन्तु आधुनिक

एवं परिष्कृत

कला में यह

दर्शक की

मानसिक चेतना

को प्रभावित

कर गंभीरता की

ओर अग्रसर करती

है। इसका

लक्ष्य दर्शक

का ध्यान

चित्र के मुख्य

भाग पर

केन्द्रित

करना और

आवश्यकतानुसार

अन्य भागों तक

क्रमशः

अग्रसर करना

है। प्रभाविता

के सिद्धान्त

के पीछे यह

मान्यता है कि

कलाकृति में

केवल एक ही

भाव या विचार

मुख्य रूप से

प्रदर्शित

करना चाहिए।

कलाकृतियों

में संयोजन के

सिद्धान्तों

में प्रमुख

प्रभाविता को

व्यक्त करने

हेतु ताडपत्र

गीतगोविन्द चित्र 9

के फलक में

काव्य लेख व

चित्रण कार्य

किया गया है।

इस चित्र के

कलागत

सौन्दर्यात्मक

तत्वों में

प्रभाविता के

सिद्धान्त का

पालन किया गया

है। इन

चित्रों में

फूल-पत्तियों, पेड़-पौधे, व

मानवाकृतियों

के सुन्दर

अलंकरण वाले

आलेखन का पृथक

सामूहीकरण

किया गया है

तथा आकृतियों

के पीछे रिक्त

पृष्ठभूमि को

छोड़कर

प्रभाविता के

महत्व को

सरलता से समझा

जा सकता है।

यह चित्र एक

आयताकार

आकृति में

संयोजित है।

इन चित्र में

विषय की

प्रभाविता

अधिक

प्रभावशाली

दृष्टिगोचर

होती है, जो

अत्यन्त

सौन्दर्यपूर्ण

है।

चित्र 10

|

चित्र

10 गीतगोविन्द, कृष्ण

की अलग-अलग

मुद्रा, ताड़पत्र

पोथी का एक

पत्र, पोथी न.-

इ.एक्स.टी.- 166, संग्रहीत-

ओडिशा राज्य

संग्रहालय, समय-

1668 ई |

6)

पुनरावृत्ति: कलाकृति में

तत्वों की

व्यवस्था एक

पैटर्न के रूप

में होती है

जो उसके पीछे

छिपी योजना को

प्रकट करते

है। इस दृष्टि

से प्रत्येक

कलाकृति का एक

सजावटी बाहरी

रूप अथवा

ढाँचा होता है

जो उसके

संयोजन को

नियन्त्रित

करता है। चित्र

में तत्वों को

इस प्रकार

स्थान देना कि

दृष्टि

इच्छित पथ पर

अग्रसर होती

चले,

जो एक

पैटर्न का

उद्घाटन करता

है। इस

व्यवस्था के

सिद्धान्तों

में

पुनरावृत्ति

सर्वप्रमुख

है।

पुनरावृत्ति

में कला एक ही

तत्त्व को बार-बार

प्रस्तुत

करके कृति में

एकता लाने का प्रयत्न

करती है। इसका

लक्ष्य किसी

एक ही बात पर बार-बार

बल देकर

व्यवस्था

उत्पन्न करता

है।

इस

प्रकार

गीतगोविन्द चित्र 10 के

फलक में

तत्वों को

बार-बार देखने

से हम उससे

परिचित हो

जाते हैं। इस

परिचित वस्तु

को ही हम पोथी

के चित्रों

में बार-बार

देखते हैं। यह

वस्तु अथवा

तत्व सुखद एवं

सार्थक है जो

हमारे स्वभाव

में घुल-मिल

जाते है। इस

युक्ति से ही कलाकार

ने इन कृति की

रचना की है। हम

इन

गीतगोविन्द

चित्रित

काव्य के

पृष्ठों पर

आकृति

पुनरावृत्ति

में भी

विभिन्नता को

बार-बार देखना

चाहते है। इन

पुनरावृत्ति

से हम उन

काव्य में

प्रत्येक

पात्र को

भली-भाँति समझने

लगते हैं। ऐसा

माना जाता है

कि अगर समान

तत्वों की

पुनरावृत्ति

का प्रयोग

करते हैं, तो

कृति की

एकरसता

समाप्त हो

जाती है

किन्तु गीतगोविन्द

पोथियों में

ऐसा नही है, इनमें

पुनरावृत्ति

में विविधता

उत्पन्न की गई

हैं। किसी

तत्त्व को

कहीं अधिक

कहीं कम, कहीं

सीधा कहीं

विपरीत, कहीं

अधिक प्रभावी

बनाकर और कहीं

कम प्रभावी बनाकर

प्रस्तुत

किया गया है।

कृतियों की

एकरसता तथा एक

जैसी ही

व्यवस्था के कारण

यह कठोर बन्धन

से मुक्त है।

आकृति में पुनरावृत्ति

के कारण कृति

में लय की

अनुभूति भी होती

है। रेखाओं को

सीधी, आड़ी

अथवा तिरछी, बारीक, मोटी

वैकल्पिक

विधि से खींचा

जा सकता है।

इनमें

पुनरावृत्ति

केवल तत्वों

की ही नहीं

होती वरन्

क्रिया, गति

एवं भाव की भी

होती है।

पुनरावृत्ति

के कारण हम

कृति के समस्त

अवयवों में

परस्पर सम्बन्ध

का अनुभव करते

हैं। समस्त

प्राकृतिक

व्यवस्था मूल

रूप में

पुनरावृत्ति

पर ही आधारित

है। इनमें

लयात्मक गति

के अनुपातो को

सुरक्षित

रखते हुए

बाहरी आकृतियों

में परिवर्तन

किया गया है।

चित्र 11

|

चित्र

11 गीतगोविन्द, राम

अवतार, ताड़पत्र

पोथी का एक

पत्र, पोथी न.-

इ.एक्स.टी. 166, संग्रहीत-

ओडिशा राज्य

संग्रहालय, समय-

1668 इ |

7)

विरोध: कलाकृति की

एकरसता को भंग

करने हेतु

विरोध का

समावेश होना

आवश्यक है।

विरोधी

तत्त्वों के समावेश

से दर्शक

कलाकृति में

अधिक रूचि

लेने लगता है।

इससे कृति में

शक्ति,

रोचकता

एवं आकर्षण

उत्पन्न हो

जाते हैं। प्रत्येक

कलाकृति में

कुछ न कुछ

विरोधी

तत्त्व अनिवार्य

रूप से रहते

हैं। श्वेत

कागज पर खींची

गयी काली रेखा

स्वयमेव

वर्ण-बलों का

विरोधी

प्रभाव उत्पन्न

कर देती है।

वर्ण,

बल के

समान ही चित्र

में रेखा, आकृति, धरातलीय

वयन,

अनुपात

एवं दिशा आदि

के विरोध से

नाटकीयता उत्पन्न

की जा सकती

है।

चित्र 11

गीतगोविन्द

पोथी के एक

फलक में देखने

से आभास होता

है कि सरल

रेखाओं के साथ

वक्र रेखाओं

का अथवा

कोणात्मक

रेखाओं के साथ

वर्तुल

रेखाओं का

प्रयोग किया

जाये तो रेखा

विरोध होता

है। इससे

लयात्मक

प्रभाव इन

पत्रों में

प्रदर्शित

होता है। विचारों

में संघर्ष

अथवा तीव्रता

लाने,

उलझनों और

समस्याओं को

व्यक्त करने,

युद्ध

अथवा टकराव की

स्थितियाँ

प्रस्तुत करने

के हेतु कुछ

विरोधी तत्व

अनिवार्य है।

विविधता से

डिजाइन में

रूचि उत्पन्न

हो जाती है।

चित्र 12

|

चित्र

12 गीतगोविन्द, राधा-सखी

वार्तालाप/राधा-सखी

वार्तालाप/सखी-कृष्ण

वार्तालाप, ताड़पत्र

पोथी का एक

पत्र, पोथी न.-

ई.एक्स.टी. 166, संग्रहीत-

ओडिशा राज्य

संग्रहालय, समय-

1668 ई |

8)

अनुपात: अनुपात का

अर्थ कलाकृति

के विस्तार, आकृतियों, वर्णों

अथवा

क्षेत्रफल का

परस्पर

सम्बन्ध है।

दूसरे शब्दों

में कहा जा

सकता हैं कि

कला के

तत्त्वों का

आकार,

प्रमाण, गुण, विविधता, उद्देश्य

अथवा

तात्पर्य से

सम्बन्ध ही

अनुपात है

जिसके कारण

कृति को

सुन्दर माना

जाता है। किसी

कृति में दो

आकृतियों के

आकारों आदि में

यदि बहुत अधिक

भिन्नता हो तो

हमें उनमें

परस्पर

सम्बन्ध

ढूँढने में

कठिनाई होगी

और कलाकृति

में एकता की

अनुभूति में

बाधा उत्पन्न होगी।

वातावरण के

अनुसार ही

लोगों की

अनुपात सम्बन्धी

रूचि विकसित

होती है।

उदाहरणतः चित्र 12

में चित्र

क्षैतिज

पट्टियों के

रूप मे चित्रित

है,

ये चित्र

फलक का उचित

अनुपात न होने

पर भी कला की

दृष्टि से, कलात्मक

सिद्धान्तों

का अनुसरण

किये हुये प्रतीत

हो रहे है।

जिससे

प्रत्येक

चित्र में आकृतियाँ

उत्तम

परिलक्षित

होती है। जो

पर्याप्त

भिन्न

अनुपातों में

बने हैं। यहाँ

इन विशिष्ट

कलाकृतियों

में

सम्पूर्णता

और उसके विभिन्न

अवयवों के

पारस्परिक

सम्बन्ध के आधार

पर अनुपात के

औचित्य का

निर्धारण हुआ

है। विचार

अथवा भाव ही

यह निर्धारित

करते हैं कि

किस तत्त्व का

कितने परिमाण

में प्रयोग

करना है, जिससे

यह कृतियाँ

हमें रूचिकर

प्रतीत होती है।

यहाँ हम

विविधता में

एकता की बात करते

हैं। आयताकार

ताड़पत्रीय

चित्र-फलक पर

चित्र रचना

उसकी लम्बाई

तथा चैड़ाई का

परस्पर अनुपातिक

सम्बन्ध व इस

पर कोई आकृति

स्थान,

उसके

सम्पूर्ण

शरीर की तुलना

में अंगों का

अनुपात तथा

विभिन्न

आकृतियों का

परस्पर क्या सम्बन्ध

है इन सबका

विचार अनुपात

के ही अन्तर्गत

किया जाता है।

इन ताड़पत्रों

के

गीतगोविन्द चित्रों

में उचित या

अच्छे अनुपात

का कोई निश्चित

नियम नहीं है।

इनमें अनुपात

का नियम गणित पर

आधारित न होकर

कलात्मक रूचि

पर आधारित है।

कहानी को

सजाने के लिए

कलाकारों ने

केवल आकृतियों

को चित्रित

किया।

उन्होंने

औपचारिक अनुपात

को

प्राथमिकता

दी।

2. निष्कर्ष

अन्त में

ताड़पत्र

लघुचित्रों

में गीतगोविन्द

पोथी चित्रों

के विषयगत

महत्त्व को

स्पष्ट किया

गया है। अतः

प्रस्तुत

अध्ययन में हम

कह सकते है कि

सम्पूर्ण

कलाकृति को

देखते समय उसके

छोटे-छोटे

विवरण नहीं

देखे जाते

बल्कि इन विवरणों

में पर्याप्त

विविधता हो

सकती है।

जिसके फलस्वरूप

इन ताड़पत्र

गीतगोविन्द

पोथी में सौन्दर्यबोध

की दृष्टि से

संयोजन के

सिद्धान्तों

को प्रस्तुत

करने का

प्रयास किया

गया है। चित्रों

में कथावस्तु

के अनुरूप

स्थान की रिक्तता, आकृति

का स्थायीकरण, रूप

एवं रंग की

प्रतीकात्मता

अभिव्यक्ति

आदि में

सामंजस्य, लय, एकता, सन्तुलन, प्रभाविता, पुनरावृत्ति, विरोध, अनुपात

के द्वारा

चित्र आकर्षण

में वृद्धि करने

वाले इन

सिद्धान्तों

ने

महत्त्वपूर्ण

भूमिका अदा की

हैं। इन

चित्रों का

विन्यास इस प्रकार

है कि दृष्टि

स्वतः ही एक

समूह से दूसरे

समूह पर होती

हुई सम्पूर्ण

चित्र भूमि पर

चित्रण करती

है। साथ ही

समस्त

आकृतियाँ

अथवा वस्तु-समूह

मुख्य आकृति

अथवा आकृति

समूह में प्रदर्शित

भाव के ही

पोषक है।

इन संकुचित फलक के गीतगोविन्द पोथी में संयोजन का उद्देश्य कृति में एकता देखना और अनुभव करना है। फले ही इन चित्रों में सम्भवतः चित्रकार ने चित्रों की रचना सिद्धान्तानुसार न करके अपने स्वज्ञान को अपनाते हुए की हो, निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि इन चित्रकारों की दृष्टि इतनी परिपक्व थी कि उनके ये चित्र संयोजन के सिद्धान्तों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जो इन ताड़पत्रीय गीतगोविन्द पोथी चित्रों में स्वतः ही परिलक्षित होता है।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Agarwal, R. (2015). Rupakan, Sanjay Publication, Agra.

Conze, E. (1952). The Composition of the Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāraṁitā.

Dyke, Y.V. (2009). The Conservation and Exhibition of Early Buddhist Manuscript on Palm Leaves,The Book and Paper Group Annual.

Guy, J. (1982). Palm leaf and paper : Illustrated manuscript of India and Southeast Asia. Melbourne : National gallery of victoria.

History Revisited (2015). The secrets of a 1,000 year old Sanskrit manuscript that was saved from Brahmanical unbelievers, University of Cambridge.

Particulars of Organization, Functions & Duties (n.d.).

Patel, C. (n.d.). Panoramic Palmleaf Manuscripts Of Orissa. Ohrj.

Patnaik, D. P. (1989). Palm-Leaf Etchings of Orissa. New Delhi : Abhinav Publication.

Odisha, S. O. (2017). Contribution of Odisha. The Orissa Historical Research Journal, 47(1).

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhKosh 2022. All Rights Reserved.