ShodhKosh: Journal of Visual and Performing ArtsISSN (Online): 2582-7472

|

|

A

STUDY OF THE ARTISTIC TRADITION OF ELEGANT TOYS OF INDUS VALLY CIVILIZATION

सिन्धु सभ्यता में निर्मित लालित्यपूर्ण खिलौनों की कलात्मक परम्पराः एक अध्ययन

Dr. Namita Tyagi 1 ![]()

![]() ,

Tulika Tiwari 2

,

Tulika Tiwari 2![]()

![]()

1 Assistant Professor, Drawing and

Painting, Dayalbagh Educational Institute, Agra,

India

2 Research Scholar, Drawing and Painting,

Dayalbagh Educational Institute, Agra, India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: In ancient

time the main purpose of sports was to attain entertainment whether they being peaceful domestic games or wild games. Beside entertainment games were also a medium of mutual

interaction and lead to stress free life. According to Macdaugal

“Games and Sports are important for the Security, development and growth of

the individual”. Games and Sports is an integral part of our culture through

which man has been strengthening the social relations. Games and Sports have

been a means of physical, mental as well as cultural development. Through

sports the culture and knowledge have been imparted to the

future generations. The Games and Sports have been accepted all over

the world as the best medium for physical strength and mental development. If we look at the history of the origin of the sports, we found it remains from prehistoric times. According to some written documents, it started with the emergence of great civilizations lie Greece, Egypt, and Indus Valley. Reference to sports in India is also mention in Vedas and various Literatures. In 1921-22 AD two important cities of Indus Valley Harappa and Mohanjo-daro was discovered by John Marshall, this civilization was the center of Art and Culture. Archeological excavations at Harappa and Mohanjo-daro show that people were involved in some kind of physical activity. The people used to play many types of games using stones, balls, and dice. Various types of toys have been found in the excavation which were made of copper, ivory, and baked clay. Some of the toys were extremely skillfully made and decorated. The toys and Statues of Indus Valley were made by the pinching method in clay in which the clay is pressed by hands to give its perfect shape and then strengthen by baking in furnace. The interest of Indus People towards sports is known from these artistic remains also the skill on the artist who creates these toys which reflect the social perspective and mental outlook of that time. All these craft indicative the importance of games and sports and imagination of the artist. Hindi: प्राचीन

काल में

शांतिपूर्ण

घरेलू खेल या

जंगली खेलों

का उद्देश्य

मनोरंजन की

प्राप्ति करना

रहा था। खेल, मनोरंजन

के साथ- साथ

आपसी मेल- जोल

तथा व्यक्ति

को

तनावमुक्त

भी रखते थे, जिसके

द्वारा

मनुष्य

सामाजिक

सम्बन्धों

को अधिक

मजबूत करता आ

रहा है।

मेकडुगल के

अनुसार, “खेल

व्यक्ति की

सुरक्षा

विकास और

वृद्धि के लिए

बहुत ही

महत्वपूर्ण हैं।”

खेल शारीरिक

और मानसिक

विकास के साथ-

साथ सांस्कृतिक

विकास का भी

साधन रहे

हैं। खेल के

माध्यम

द्वारा

भविष्य की

पीढ़ियों को

संस्कृति एवं

ज्ञान

प्र्रदान

किया जाता

रहा हैं।

सम्पूर्ण

विश्व में

शारीरिक

शक्ति व

मानसिक

विकास के लिए

खेलों को

सर्वश्रेष्ठ

माध्यम के

रूप में स्वीकार

किया गया है।

आदिकाल से ही

खेल मानव जीवन

का एक अभिन्न

अंग रहा है, परन्तु

परिकल्पना

को प्रमाणित

करने के लिए आज

तक कोई

स्पष्ट

प्रमाण नहीं

मिला

है।खेलों की

उत्पत्ति के

इतिहास को

देखें, तो इसके

अवशेष हमें

प्रागैतिहासिक

काल से प्राप्त

होने

प्रारम्भ हो

जाते हैं।

कुछ लिखित दस्तावेजों

के अन्तर्गत

इस विषय के

रूप में इसका

संस्थापिकरण

यूनान, मिश्र

तथा सिन्धु

घाटी जैसी महान

सभ्यताओं के

अभ्युदय के

साथ हुआ।

भारत में

खेलों का सन्दर्भ

वेदों एवं

विभिन्न

साहित्यों

में भी वर्णित

हैं। 1921 व 1922 ई0 में

जॉनमार्शल

द्वारा

हड़प्पा एवं

मोहनजोदडो़

सिन्धु घाटी

के दो

महत्वपूर्ण

नगरों की खोज

की गयी। यह

सभ्यता कला व

संस्कृति का

केन्द थी।

मोहनजोदड़ो

एवं हड़प्पा

के

पुरातात्विक

उत्खनन से

पता चलता है

कि लोग किसी न

किसी प्रकार

की शारीरिक

गतिविधियों

से जुड़े

थे।मुख्यतः

पत्थर, गेंद और

पासे का

प्रयोग करके

कई प्रकार के

खेल

खेलते थे।

खुदाई में

विभिन्न

प्रकार के

खेल- खिलौने

प्राप्त हुए

हैं, जो

पकाई मिट्टी

के अतिरिक्त

ताँबे एवं

हाथी दांत से

निर्मित थे।

इन उत्खननों

से प्राप्त

खिलौने में

से कुछ

अत्यन्त कुशलता

से अलंकरण

पूर्ण बनाये

गये थे।

हड़प्पा

कालीन खेल-

खिलौने व

मृण-मूर्तियों

के साक्ष्य

की बात करें, तो यह

प्रक्रिया

प्रायः

पिन्चिग

क्रिया विधि (Pinching

method)

कहलाई, जिसमें

मिट्टी को

हाथ से दबाकर, उसे

पूर्ण रूप से

आकार देकर व

आग में पकाकर

मजबूत किया

जाता है।

सिन्धुवासी

इस प्रकार के

खेलों से

मनोरंजन के

साथ अपने

मस्तिष्क का

परिष्कार भी

करते थे।

सिन्धु

वासियों की

खेलों के

प्रति रूचि

इन्ही कला

पूर्ण

अवशेषों से

ज्ञात होती है

साथ ही इन खेल-

खिलौनों को

निर्मित

करने वाले

कलाकारों की

दक्षता

प्रत्येक

शिल्प में प्रदर्शित

है जो उस समय

के सामाजिक

परिप्रेक्ष्य

व मानसिक

दृष्टिकोण

को दर्शाते

है। ये सभी

शिल्प खेलों

के प्रति

महत्व तथा

कलाकार की कल्पनाशीलता

के परिचायक

रहे हैं। |

|||

|

Received 29 December 2023 Accepted 27 February 2024 Published 09 March 2024 Corresponding Author Dr.

Namita Tyagi, natyagi09@gmail.com DOI 10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.882 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2024 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Indus Civilization, Harappa, Mohanjo-Daro, Toys, Intellectual Ability, Imagination, सिन्धु

सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, खिलौने, बौद्धिक

क्षमता, कल्पनाषीलता |

|||

सिन्धु

सभ्यता विश्व

की प्राचीन

सभ्यताओं में

अपना उच्च व

महत्वपूर्ण

स्थान रखती

है। सिन्धु

सभ्यता

काठियावाड़ से

लेकर मकरान तक

विस्तृत थी।

इस विस्तृत सभ्यता

में दो मुख्य

नगर सभ्यताएँ

मोहनजोदड़ो और

हड़प्पा थी, इसके

अतिरिक्त

चन्दूहडो, रोपड़, द्यग्गर

घाटी,

अहर,

लोथल,

रंगपुर आदि

स्थानों पर भी

इस सभ्यता के

अवशेष प्राप्त

हुए हैं। इन

खोजों में

प्रमुख रूप से

वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला

आदि के सुन्दर

भग्नावशेष

प्राप्त होते

हैं। इनमें

सर्वप्रथम

सुव्यवस्थित

नगर योजना, बर्तन,दफनाए

गये शवों के

साथ पात्र, पत्थर

व काँस्य की

मूर्तियाँ, मुद्राएँ, मोहरें, आभूषण, जवाहरात

तथा विभिन्न

प्रकार के

खेल- खिलौने प्राप्त

होते हैं। यह

खेल- खिलौने

सदैव मानव व्यवहार

के ज्ञान की

प्राप्ति का

एक

महत्वपूर्ण

साधन रहे है।

शतरंज,

साँप और सीढ़ी, ताश

खेलना,

जूडो कराटे

की मार्शल

आर्ट माना

जाता है कि भारत

में ही

प्रारम्भ हुई

थी और यहीं से

यह खेल विदेशों

में

स्थानान्तरित

हो गये,

जहाँ वे आगे

विकसित हुए।

शतरंज की उत्पत्ति

प्राचीन भारत

में हुई थी और

इसे चतुर- अंग

अर्थात् चार

अंगों में

जाना जाता था।

यह प्राचीन भारतीय

सेना के

चारगुना

विभाजन का

प्रतिनिधित्व

करता है जैसे-

पैदल सेना, घुड़सवार, युद्ध

हाथी और रथ।

ताश के

लोकप्रिय खेल

की शुरूआत भी

प्राचीन भारत

में हुई थी।

इस खेल को विशेष

रूप से शाही

और कुलीनता

द्वारा

संरक्षण दिया

गया था।

मध्ययुगीन

भारत में, ताश

खेलना,

गंजीफा

कार्ड के रूप

में जाना जाता

था सिन्धु सभ्यता

से प्राप्त

अनेक खेल- खिलौने

पकायी मिट्टी

के प्राप्त

होते हैं।

बच्चों के

खेलने के लिये

मिट्टी के

खिलौनों का

निर्माण अति

प्राचीन काल

से होता आ रहा

है तथा विश्व

की समस्त

प्राचीन

संस्कृतियों

में खिलौने

बनते रहे हैं।

खेल के महत्व

को दर्शाते

हुए ठाकुर रवीन्दनाथ

लिखते है कि-

”भले ही बालक

विद्यालय में

कुछ सीख ना

पाये लेकिन

उन्हें खेलने

के लिये

प्र्याप्त

समय मिलना

चाहिये।” खेल

खिलौने सामान्यतः

शिशुओं के

जीवन से जुड़े

होते है, और वह

शिशुओं के

व्यक्तित्व

एवं उनके

व्यवहारिक

विकास में कई

रूपों में

सहायक होते

हैं जो उनकी

विचार

प्रक्रिया को

प्रभावित

करते है। शिशुओं

का मस्तिष्क

जब विकसित

होने लगता है

और वह प्रथम

बार किसी

वस्तु के निकट

संपर्क में

आता है,

वह होता है

उसका नर्सरी

खेल स्कूल, जिसमे

वह बाह्य

वातावरण से

जुड़ता है। यह

वातावरण उसके

लिए एक खेल के

सामान होता है, जिसमें

वह खेलते

खेलते कई कौशल

विकसित कर लेता

है। प्राचीन

काल से ऐसे

खिलौनों का

निर्माण होता

आया है जो

शिशुओं में

संवेदी

प्रशिक्षण, शारीरिक

व बौद्धिक

क्षमता को

विकसित करने

में सहायक

होते है।खेल-

खिलौने न केवल

मनुष्य की

क्रियात्मकता

को व्यक्त

करते है अपितु

वह किसी भी

सामाजिक व्यवस्था

की दृड़

अंतर्धारा को

प्रतिबिंबित

करते हैं।

2. शोध का उददेश्य

भारतीय

शिल्पकला

खिलौनो के

विपुल संसार

को उद्घाटित

करती है।

खिलौने

मनोविनोद

हेतु तो प्रयुक्त

होते हैं ही

अपितु यह अपना

कलात्मक पक्ष

भी रखते हैं।

खिलौनों का

इतिहास अति

प्राचीन है, भारत

वर्ष में लगभग

2500 ई.पू. सिन्धु

सभ्यता से खिलौनों

के

प्रारम्भिक

अवषेष

प्राप्त होते

हैं जो पकाई

मिट्टी के थे।

विकसित

सभ्यता के साथ-साथ

इन खिलौनों के

स्वरूप और

माध्यमों में

परिवर्तन आया

तथा टेराकोटा

के अतिरिक्त

सेलखड़ी,

हाथीदाँत, पेपरमेशी, चीनीमिट्टी, कपड़ा, धातु, पत्थर

तथा लकड़ी आदि

से निर्मित

होने लगे और

आवश्यकता

अनुसार

आकारों में भी

गुणात्मक और

कलात्मक

परिवर्तन भी

होने लगे।सिन्धु

सभ्यता में

खिलौना

निर्माण की यह

प्रक्रिया

अपने

प्रारम्भिक

स्वरूप में

विकसित हुई, जिनमें

लोथल से पकी

मिट्टी की नाव, अलीमुराद

(पाकिस्तान)

से बैल की

छोटी मृणमूर्ति, झुनझुने, पक्षी

के आकार की

सीटी,

चढ़ने वाला

बन्दर,

सिर हिलाने

वाला बैल

इत्यादि

पशुओं की

छोटी-छोटी

मृणमूर्तियाँ

खिलौनों के

रूप में प्राप्त

होती है। Chakrabarti (2004)

इन खिलौनों की

आवश्यकता, कलात्मक

सृजनात्मकता

अंतर्निहित

भावों,

अभिव्यक्ति

तथा खिलौनों

के

संवेगात्मक

प्रभावों का

स्पष्टीकरण

इस शोध पत्र

का मुख्य उद्देश्य

है।सिन्धु

सभ्यतामें

खिलौनों के निर्माण

में

अन्तर्निहित

दृष्टिकोण को

समझना तथा

वर्तमान समय

में उसके

प्रभावों की

व्यापकता का

अध्ययन इस शोध

पत्र में

समाहित है।

3. शोध की प्रासांगिकता

सिन्धु

सभ्यता से

प्राप्त यह

खिलौने कला के

अद्भुत अवषेष

तो है हि

साथ-साथ

समकालीन

सामाजिक

परिवेष के

आर्थिक,

सांस्कृतिक, बौद्धिक

एवं

मनोवैज्ञानिक

पक्ष को

उद्घाटित

करते है।

प्राचीन काल

से आधुनिक काल

तक खेल एवं

खिलौनों का

महत्व मनुष्य

के जीवन में

मनोरंजनात्मक

एवं

प्रतिस्पर्धात्मक

रूप में सदैव

रहा है एवं

सामाजिक

समुदाय भी खेल

गतिविधियों

को

प्रोत्साहन

करने हेतु

समय- समय पर

प्रतियोगिताएँ

आयोजित

करवाते रहे

है। धीरे- धीरे

यह वैष्विक

स्तर पर

प्रचारित हो

गया तथा सम्पूर्ण

खेल-गतिविधियाँ

आवष्यक रूप सेसंयोजित

की जानेलगी।

बाल्यकाल से

ही बालक

खिलौनो के

सम्पर्क में आ

जाता है, जिससे

उसकी

ज्ञानेदिªयों

की कल्पना

शक्ति का

विकास होता है

तथा मानस पटल

पर सृजनात्मक

क्रियाओं के

लिए प्रेरक का

काम भी करते

है। खिलौनों

के माध्यम से

नई-नई ध्वनियाँ, क्रियात्मकता

तथा नई खोज

करना सीखते है, इससे

उनकी कल्पना, तर्क

शक्ति,

जिज्ञासा, इच्छा

शक्ति आदि का

भी विकास होता

है।इन खिलौनों

से बालक

कथाओं

कहानियों

तथा पौराणिक

संस्कारों को

भी सीखते है।

बालक के क्रमिक

विकास में यह

खिलौने

अत्यन्त

उपयोगी सिद्ध होते

है। बदलते

परिवेष ने परम्परागत

खिलौनों की इस

कला सम्पदा को

अक्षम्य

क्षति

पहुँचाई है।

हस्तनिर्मित, टिकाऊ

एवं कलापूर्ण

इन खिलौने के

प्रति समाज में

जागरूकता का

आभाव है।

सिन्धु

सभ्यता से प्राप्त

खिलौनों की

कलापूर्ण एवं

कल्पना पूर्ण

निर्माण

शीलता

प्रेरकदायी

है जो लोक

जीवन की झाँकी

के साथ-साथ

वैश्विक स्तर

पर अपने प्राचीन

अस्तित्व के

महत्व को

घोषित करते

है। इस प्रकार

के खिलौने

बालमन के

मनोरंजन एवं

शिक्षा

प्रदान करने

के साधन है।

4. शोध विधि

शोध

प्रक्रिया के

अन्तर्गत

प्राथमिक एवं

द्वितीयक

प्रदत्तों के

आधार पर वस्तु

विश्लेषण

विधि पर

आधारित शोध

चर्चा

प्रस्तुत की

गयी है।

जिसमें नेशनल

म्यूजियम, दिल्ली

में संग्रहीत

सिन्धु

सभ्यता से

प्राप्त

खिलौने

प्राथमिक

स्त्रोत के

रूप में तथा विभिन्न

पुस्तकें, शोध

जर्नल व ऑनलाइन

सामग्री

द्वितीयक

स्त्रोत के

रूप में प्रयुक्त

किया गया है।

इसके साथ ही

कुछ छाया

चित्रों के

अवलोकन एवं

विषलेषण का भी

उपयुक्त

प्रयोग किया

गया है।

पकाई हुई

मिट्टी से बने

अनगिनत खेल

खिलौने मोहन

जोदड़ो व

हड़प्पा

सभ्यता के

अनेक स्थलों

से प्राप्त

होते हैं तथा

हड़प्पा से

प्राप्त वस्तुओं

की यह श्रेणी

सिन्धु

सभ्यता के

सामाजिक परिष्कार

का एक

विश्वसनीय

उदाहरण है।

इनके माध्यम

से हमें

कलाकारों की

हस्तकुशलता व

कल्पना शक्ति

का भी स्पष्ट

प्रमाण मिलता

है। वहाँ के

निवासी पासा, शतरंज, पशु-

पक्षियों की

लड़ाई इत्यादि

से अपना मनोरंजन

करते थे।

खुदाई में

विभिन्न

प्रकार के

खेल- खिलौने

प्राप्त होते

हैं, जो

पकाई मिट्टी

के अतिरिक्त

ताँबे एवं

हाथी दांत के

निर्मित थे।

इन आकृतियों

में झुनझुने, सीटियाँ, बैलगाड़ी, पशु-

पक्षियों की

आकृतियों

वाले खिलौने

प्राप्त होते

है। इन उत्खनन

से प्राप्त

खिलौने में से

कुछ अत्यन्त

कुशलता से

अलंकरण पूर्ण

बनाये गये हैं

तथा कुछ

आकृतियाँ ऐसी

भी प्राप्त होती

है जो छोटे

आकार की तथा

अनगढ़ रूप से

हाथ से कोर कर

बनाई गयी हैं।

Marshall (1973)

उस समय खिलौने

बनाने के लिये

लकड़ी का

प्रयोग भी हुआ

होगा परन्तु

इसके कोई

अवशेष

प्राप्त नही

होते क्योंकि

लकड़ी मिट्टी

में शीघ्र

नष्ट हो जाती

है। यहाँ

अधिकतर पशु

आकृतियों व

मानवाकृतियों

दोनों को लघु

आकार का

निर्मित किया गया

है, कि

मृणमूर्तियों

को भी खिलौनों

की श्रेणी में

रखा जा सकता

है, परन्तु

कुछ आकार जैसे

चिड़िया के

आकार वाली सीटी, गर्दन

वाली पशु

आकृतियाँ तथा

पहिये लगे

हुये चलती

हुयी पशु-

पक्षियों की

आकृतियाँ

पूर्ण रूप से

मनोरंजन हेतु

निर्मित की

गयी होगी। इन

सभी आकृतियों

का आकार

लम्बाई में

लगभग 2.5 इंच का है, जिन्हें

हथेली पर रख

कर देखा जा

सकता है। इन आकृतियों

में सिन्धु

सभ्यता की उस

पृष्ठभूमि का

भी ज्ञान

मिलता है, जहाँ

पशुओं को

अनुशासित

करके कार्य

में लिया जाता

होगा,

तथा बैलगाड़ी

का शिल्प उसका

उत्तम उदाहरण

है। Mackay (1935)

इसके

अतिरिक्त कई

अन्य खिलौने

और भी प्राप्त

होते है जो

चलायमान

स्थिति में थे, जिनमें

पहिया लगी

चिड़िया,

पहिया युक्त

सामान ढ़ोने की

गाड़ियाँ

इत्यादि। इन

सभी शिल्प को

देख कर यह

ज्ञात होता है

कि यह केवल

कुशल

कारीगरों

द्वारा ही

निर्मित की जा

सकती थी।

प्रत्येक

खिलौना

सूक्ष्म आकार

का होने पर भी

वह सभी

विशेषताएँ

अपने में

समाहित करता

है जो उसे एक

उत्कृष्ट

शिल्प की

श्रेणी में

लाते हैं।

आनुपातिक रूप

से सभी आकारों

की सामान

योजना,

सूक्ष्म एवं

सौन्दर्यपूर्ण

आकृति नियोजन

इन शिल्पों के

प्राथमिक गुण

हैं।

चित्र 1

|

चित्र 1 पहिया

लगी चिड़िया, मोहनजोदड़ो Source National Museum, Delhi |

चित्र 2

|

चित्र 2 सामान

ढ़ोने की गाडी, हड़प्पा Source National Museum, Delhi |

चित्र 3

|

चित्र 3 सामान

ढ़ोने की गाडी, हड़प्पा Source National Museum,Delhi |

इन

चलायमान

गाड़ियों के

अतिरिक्त

परिवहन के रूप

में एक अन्य

साधन भी

खिलौने के रूप

में प्राप्त

होता है वह है

टेराकोटा

निर्मित

नावें। कुछ

टूटी अवस्था

में तथा कुछ

साबुत

प्राप्त होती

है जो अपनी

बनावट में

अत्यन्त

पारम्परिक स्वरूप

लिए निर्मित

की गयी,

आकार में लघु

होने के बाद

भी लकड़ी की

बनावट को टेराकोटा

पर प्रदर्शित

करने में

कारीगरों ने

कुशलता दिखाई

है। नदी घाटी

सभ्यताओं में

नावे परिवहन

का एक मुख्य

साधन रही

होगीं।

चित्र 4

|

चित्र 4 टेराकोटा

नावें,

हड़प्पा |

चित्र 5

|

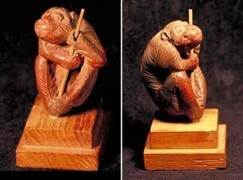

चित्र 5 बंदर, मोहनजो-दारो Source chmn.gmu.edu |

मोहनजो-

दारो में एक

बंदर की आकृति

का खिलौना प्राप्त

होता है, जो अन्य

खिलौनो में

सर्वथा भिन्न

है तथा अधिक कुशलता

से निर्मित

हैं। इस बन्दर

की आँखें, नाक, हाथ-

पैर अत्यन्त

सुघड़ व बन्दर

के चंचल

व्यवहार के

अनुकूल है तथा

उसी प्रकार का

भाव भी प्रकट

करते है। यह

बंदर किसी

रस्सी अथवा

बेल पर फिसल

सकता है, जो उसका

सामान्य गुण

है।

चाहुन्दड़ों

से अनेक झुनझुने

(Rattle) भी

प्राप्त होते

हैं जो खोखली

गंदों के रूप

में हैं, जिनके

अन्दर

सम्भवतः कुछ

टुकड़े डाले

गये थे,

इनमें से कुछ

बाहरी रेखाओं

द्वारा तथा

कुछ लाल रंग

द्वारा सजाये

गये थे। इस

प्रकार के

मूर्तन से

कलाकार की

बौद्धिक

क्षमता व नवीन

अन्वेषण के

प्रति

जागरूकता

प्रदर्शित

होती हैं। Pruthi (2004)

यह खेल-

खिलौने केवल

मनोरंजन

मात्र ही नही

अपितु उन्हे

अनेक प्रकार

के कौशल सीखने

में भी सहायक

है। कालीबंगन

से ही एक पशु

आकार का खिलौना

ऐसा मिलता है

जिसके सिर को

धागे से खींच

कर हिलाया जा

सकता है।

शिशुओं के मन

बहलाव के लिए कुशल

शिल्पियों

द्वारा

खिलौने में

गति उत्पन्न

की गयी तथा

उसके आकार का

भी ध्यान रखा

गया कि वे

बेडौल न लगें।

हड़प्पा से एक

मोटे पेट की खोखली

चिड़िया

प्राप्त होती

है जिसको

फूंकने से

उसमें सीटी की

ध्वनि

उत्पन्न होती

है। यह महत्वपूर्ण

अन्वेषण भी

शायद सिन्धु

वासियों द्वारा

किया गया

होगा। इस

प्रकार के

सीटी वाले

खिलौने गोल

अण्डों के रूप

में भी प्राप्त

होते हैं, जो

अन्दर से

खोखले हैं।

चित्र 6

|

चित्र 6 गति

युक्त

खिलौना, कालीबंगन Source National Museum, Delhi |

चित्र 7

|

चित्र 7 खोखली

चिड़िया, मोहनजोदड़ा Source National Museum, Delhi |

चित्र 8

|

चित्र 8 लट्टू, हडप़्पा Source National Museum,Delhi |

विकसित

हडप़्पा से एक

लट्टू की

आकृति का खिलौना

भी प्राप्त

होता है

जिसमें धागा

भी लगा है, आगे

की तरफ यह

नुकीला है

जिसमें ताँबे

की एक पतली छड़

लगी है। ऊपर

की ओर चैड़ा

तथा पकड़ने के

लिये एक उठान

भी बना है।

अत्यन्त

कुशलता से

निर्मित यह

लट्टू

राष्ट्रीय

संग्रहालय, नई

दिल्ली में

प्रदर्शित

है। इन खेल- खिलौनो

से ज्ञात होता

है कि खेलों

का जितना महत्व

वर्तमान में

है इसी ऊर्जा

एवं उत्साह से

सिन्धु वासी

भी खेल

गतिविधियों

में लिप्त थे।

चित्र 9

|

चित्र 9 सपाट

प्लेट के

सामान डिस्क,

मोहनजो-

दारा |

चित्र 10

|

चित्र 10 भूल-

भुलैया, हडप़्पा Source National Museum, Delhi |

चित्र 11

|

चित्र 11 भूल-

भुलैया,हडप़्पा Source https://laulima.hawaii.edu |

मोहनजो-

दारो से

टेराकोटा की

निर्मित कुछ

सपाट प्लेट के

सामान डिस्क

प्राप्त होती

है जो क्रमशः

आकार में बड़ी

होती जाती

हैं। वर्तमान

में खेले जाने

वाले खेल

पिठ्ठू का

प्राचीन स्वरूप

हमे यहाँ

दिखाई देता है, जिसमें

एक के ऊपर एक

छोटे होते हुए

पत्थर लगा कर

गेंद मार कर

खेला जाता था।

कुछ ऐसे

टेराकोटा

निर्मित खेल

भी प्राप्त

होते है जो

भूल- भुलैया

के सामान है, जिन्हे

पजल गेम कहा

जा सकता है, यह

गोल एवं

आयताकार रूप

में प्राप्त

होते हैं। यह

वर्तमान में

प्रचलित मेज

पजल के सामान

दिखाई देता

है। इस भूल-

भूलैया में

काँच की गोटी डाल

कर मार्ग खोजा

जाता है। यह

सभी खेल

शारीरिक व

मानसिक

गतिविधियों

को संचालित

करते है।

चित्र 12

|

चित्र 12 छः

पक्षों वाला

पासा,

मोहनजो-

दारो |

चित्र 13

|

चित्र 13 ग्रिड

खेल,

मोहनजो-

दारो Source www.art.com |

सिन्धु

सभ्यता से

प्राप्त खेल-

खिलौनो के

अवशेषों से

ज्ञात होता है

कि केवल

शिक्षु ही नही

अपितु व्यस्क

भी खेल- गतिविधियों

में शामिल थे, जिनके

उदाहरण

स्वरूप लोथल

से कुछ पत्थर

पर उत्कीर्ण

ग्रिड चिह्न

प्राप्त होते

हैं जो शतरंज

के

प्रारम्भिक

स्वरूप को

प्रदर्शित

करते हैं, साथ

ही कुछ गोटी

नुमा खेलने के

टुकड़े पाये

गये जो

दर्शाते है कि

सिन्धु

वासियों ने

शतरंज के खेल

का

प्रारम्भिक

स्वरूप खेला

है। छः पक्षों

वाला पासा भी

इस सभ्यता से

प्राप्त होता

है तथा

पुरातत्वविदों

द्वारा ऐसा

अनुमानित किया

जाता है कि यह

अविष्कार

सिन्धुवासियों

का ही हो। Aronovasky & Gopinath (2016)

पत्थर पर

उकेरी गयी

ग्रिड की

रेखाएँ

स्पष्ट,

गहरी व सीधी

है और गोटियों

की आकृतियाँ

आधुनिक शतरंज

के खेल के

सामान ही छोटी, मध्यम

व बड़े आकारों

में प्राप्त

होती है, जिनके

ऊपरी सिरे

गोलाकार है

तथा कुछ

गोटियों को और

अधिक

रूचिपूर्ण

करने के लिए

उसमें दो अथवा

चार रेखाओं को

गोल घेरे के

सामान

उत्कीर्ण किया

गया है। ग्रिड

खेल के

अतिरिक्त

हमें पासे और

कंचे भी

प्राप्त होते

है। पासे एक

से छः संख्या

में निर्मित

है तथा जिनमें

कुरेद कर संख्याएँ

अंकित की गयी

है। पासे

अत्यन्त उचित

अवस्था में

प्राप्त होते

है जिनमें

अधिक टूट- फूट

नही है। शतरंज

का खेल मनुष्य

की बौद्धिक क्षमता

को विकसित

करने में

सहायक है, तथा

उनकी वैचारिक

क्षमता का

द्योतक भी

होता है।

हड़प्पा से

कुछ ऐसे पशु

आकर के खिलौने

भी प्राप्त

होते हैं जो

सम्भवतः

कठपुतली रही

होंगी। इन

आकृतियों को

बनाने में

कुशल शिल्पी

ने उनके हाथ

और पूंछ को

गति करने वाला

निर्मित किया, उनके

कंधों पर तथा

पूंछ पर छेद

प्राप्त होते

हैं जिससे यह

अनुमान लगाया

जाता है कि

शायद इन्हे

कठपुतली के

समान प्रयोग

में लाया जाता

होगा। Richard (1995)

सिन्धुवासी

इस प्रकार के

खेलों से अपना

मनोरंजन तो

करते है कि

साथ अपने

मस्तिष्क का

परिष्कार भी

करते

हैं।सिन्धु

सभ्यता से

प्राप्त खिलौने

हाथ से कोर कर

निर्मित किये

गये है तथा कुछ

खिलौने सांचे

में ढाल कर

बनाये गये

प्रतीत होते

है जो अन्दर

से खोखले है।

खिलौने में ऊभार

व गहराई देने

के लिये

अतिरिक्त

मिट्टी ऊपर से

लगाई गयी तथा

कुछ तेज

धारदार

औजारों से उसमें

विभिन्न

रेखात्मक

बनावट बनाई

गयी है,

जैसे पशु-

पक्षी की

आँखें उनके

परों की

रेखाएँ

प्रयुक्त की

गयी हैं।

कहीं- कहीं पर

खिलौनों में

आँखें ऊपर से

चिपका कर

बनायी गयी हैं।

Mishra (2008)

मिट्टी की लेई

बनाकर एक आकार

को दूसरे आकार

के साथ जोड़ा

जाता था, जिसे

हाथों के दबाव

से तैयार करते

थे।टेराकोटा

शिल्प को

बनाने के

पश्चात्

इन्हे लगभग 10-15

दिन के लिये

सुखाया जाता

है। सुखाने के

पश्चात् इसे

किसी स्थान पर

पकाते है, जिसके

लिये अंगीठी

या भट्ठी

तैयार की जाती

है जो दो

प्रकार से

बनाई जाती है, Manchanda (1972)

गढ्ढा तैयार

किया जाता है, जिसमें

निर्मित

वस्तुएँ रख दी

जाती है, उनके ऊपर

टूटे

टेराकोटा के

टुकड़ों से ढक

कर घास पत्तों

व कपड़ों की तह

लगा कर आग में

पकाया जाता

है। इस प्रकार

की अनेक

भट्टियाँ

सिन्धु सभ्यता

से प्राप्त

होती है। इसी

प्रकार जमीन

के ऊपर भी

भट्टी तैयार

की जाती थी जो

चैकोर या गोल

हो सकती है।

दो फुट की

ऊँचाई पर लोहे

की जाली लगा

कर निर्मित

वस्तुओं को

रखा जाता था

एवं ऊपर से ढक

कर नीचे से

उन्हे पकाया

जाता था। यह

प्रक्रिया

लगभग सात आठ

घण्टे तक चलती

थी जो लगभग 800

डिग्री पर

पूर्ण की जाती

थी।

चित्र 14

|

चित्र 14 कठपुतली, हड़प्पा |

5. निष्कर्ष

खेलों का

स्वरूप कई

अवस्थाओं से

होकर परिवर्तित

होता रहा है।

प्राचीन काल

से अब तक

मनुष्य

विभिन्न

प्रकार के खेल

खेलता रहा है

तथा उनके

सम्बन्ध में

अध्ययन करता

रहा है। शतरंज, कबड्डी, कुशती, तीरंदाजी

आदि खेलों में

बालक एवं

व्यस्क सामान

रूप से

प्रतिभागिता

करते आये हैं।

इस सामाजिक

गतिविधि को

तत्कालीन

कलाकारों ने

अत्यन्त

सुरूचि पूर्ण

रूप से

विभिन्न

खेलों के स्वरूप

को स्पष्ट

करते हैं।

सिन्धु

सभ्यता एक विस्तृत

प्राचीनतम

संस्कृति थी।

उसकी जीवन शैली

का स्वरूप हम

इन्ही

कलावशेषों के

माध्यम से

ज्ञात करते

हैं। सिन्धु

वासियों की

खेलों के

प्रति रूचि

इन्ही कला

पूर्ण

अवशेषों से

ज्ञात होती है

साथ ही इन खेल-

खिलौनों को

निर्मित करने

वाले

कलाकारों की

दक्षता तथा

कारीगरी

प्रत्येक शिल्प

में

प्रदर्शित है

जो उस समय के

सामाजिक परिप्रेक्ष्य

व मानसिक

दृष्टिकोण को

दर्शाते है।

यह सभी शिल्प

खेलों के

प्रति महत्व

तथा कलाकार की

कल्पनाशीलता

के परिचायक

हैं। ये खिलौने

हमें उत्कर्ष

सीख देते हैं

एंव नैतिक मूल्यों

का संदेश देने

के लिऐ

अध्यापन

सहायक

सामग्री के

रूप मे भी

कार्य करते

हैं। गुरूदेव

रविन्द्रनाथ

टेगौर ने कहा

है, कि-उत्तम

खिलौना वह

होता है जो

अपूर्ण हो, खेल-खेल

में बच्चा उसे

पूर्ण करें।

युवा पीढ़ी को

खिलौनों की

कला

सृजनात्मकता

व रचनात्मकता

के मूल सिद्धान्तों

का यथोचित

ज्ञान

प्राप्त कर

वैयक्तिक तथा

सामाजिक उद्देश्यों

की पूर्ति

हेतु भी

क्रियाविन्त

किया जा सकता है।

खिलौनों से

नैतिक

मूल्यों का

विकास,

आर्थिक व

सामाजिक

प्रगति होगी, जिसके

फलस्वरूप सुख

साधनों का लाभ

प्राप्त होगा।

इस कला द्धारा

भावनात्मक

अनुभूति प्रत्यक्ष

रूप से

विचारों में

सुसज्जित

होगी तथा कला

नई दिशाओं में

प्रयोगान्वित

होकर प्रगति

पथ पर अग्रसर

होने के अवसर

प्रदान करेगी।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Aronovasky, I., & Gopinath, S. (2016). The Indus Valley. Published by Capstone.

Chakrabarti, D. K. (2004). Indus civilization in India. New Discoveries, Marg Foundation, Delhi.

Mackay, E. (1935). The Indus Civilization. AMS, Press.

Manchanda, O. (1972). A Study of Harappan Pottery. Oriental Publishers.

Marshall, J. (1973). Mohanjo-daro and the Indus Civilization, Vol. III, Indological Book House.

Mishra, A. (2008). Beyond Pots and Pans. Aryan Books. Indra Gandhi Rashtriya Manav Sangralaya, Bhopal.

Pruthi, R. K. (2004).

Indus Vally Civilization. Discovey Publishing House.

Richard, H. (1995). Meadow. Slide Pesentaion.

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhKosh 2024. All Rights Reserved.