ShodhKosh: Journal of Visual and Performing ArtsISSN (Online): 2582-7472

|

|

Symbols engraved on Buddhist Parasol: Special Reference to Mathura Museum

बौद्ध छत्र पर उत्कीर्ण प्रतीक: मथुरा संग्रहालय के विशेष सन्दर्भ में

Aakansha Kumari 1 ![]()

![]() ,

M.S. Mawri 2

,

M.S. Mawri 2![]()

![]()

1 Ph.D. Research Scholar, Department of Drawing & Painting, D.S.B. Campus, Kumaun University, Nainital, Uttarakhand, India

2 Dean, H.O.D. & Supervisor, Faculty of Fine Arts & Department of Drawing & Painting, D.S.B. Campus, Kumaun University, Nainital, Uttarakhand, India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: After the creation of the universe, the practice of consecration of statues and symbolic representation of gods-goddesses and nature as divinity began in civilizations across the world; proving its continued existence and practice across human history. These symbols serve the multiple purposes; from being an emblem representing the concept of religious faith, notions and beliefs in the psyche of the devotees to representing the desire for glory, protection and good fortune. These symbols communicate complicated human emotions through symbolic language in the simplest ways. From the prehistoric times to the contemporary age these symbols can be traced across the human civilizations with some variations in its physical form. These variations sometimes translate differently across religions and sometimes their expressions carry certain similarities. We find such instances in the iterations of some Buddhist symbols, when worshipping the idol of Gautama Buddha was prohibited in Pre-Sectarian Buddhist age. As a result, initially Lord Buddha was represented through the consecration of religious symbols. Gradually with the passage of time, due to cultural assimilation and the domination of Hinduism, Buddhism (Mahayana sect) came closer to Hinduism. We find early Buddhist sculptures in open natural spaces as the consecration of the statue of Gautama Buddha preceded the construction of temples. To protect these statues from Sun and Rain, these statues were soon covered by various forms of parasol like canopies (Umbrella) to the upper part of the idol as a unique feature on the upper side of the idol marking the influence of Kushan period. These parasols are engraved with various symbols like: Mangal Kalash, Swastika, Conch, Shrivatsa, Lotus, etc. The specimens of these parasols can be found protected in Mathura Museum. This paper studies the meaning of artistic and symbolic foundation of these engraved symbols. Hindi: सृष्टि

सृजन के

उपरान्त

विविध

सम्प्रदाओं

के द्वारा

देवी-देवताओं

एवं

प्राकृतिक

स्वरूपों की

शक्तियों के

उद्घाट्न

एवं

व्यक्तिकरण

हेतु अमूर्त

दृश्यांकनों

अर्थात्

प्रतीकों

एवं मांगलिक

प्रतीकों का

उद्भव एवं

अंकन सश्वतता

को सिद्ध

करने के

निमित्त

किया गया। यह

प्रतीक

जन-मानस के

मनमस्तिष्क

में अपनी आस्थाओं, धारणाओं एवं विश्वासों

को

अभिव्यक्त

करने के

साथ-साथ शोभा, आरक्षा एवं

मांगलिक

भावनाओं की

संवृद्धि करने

के लक्ष्य से

अंकित किये

जाते रहे हैं, क्योंकि यह

प्रतीक

मानवीय

भावनाओं के

सांकेतिक

भाषा का

संचारण

सरलतम रूप से

करते हैं, जिनकी

अर्थगम्यता

अत्यंत गूढ़

भाव लिए होती

है। इन

प्रतीकों के

स्वरुप को

प्रागैतिहासिक

काल से

समकालीन काल

तक की यात्रा

में सतत् रूप

से विविध

रूपों एवं

प्रकारों

में देखा जा

सकता है जो

विविध

सम्प्रदाओं

के अनुसार

कभी भिन्न तो

कभी समान रूप

में

अभिव्यक्त

होते हैं। ऐसे

ही कुछ

प्रतीकों के

स्वरूपों को

बौद्ध सम्प्रदाय

में भी

अभिव्यक्त

किया गया है

जिसमें प्रारंभिक

बौद्ध धर्म

में भगवान

बुद्ध की

प्रतिमा का

निषेध था।

इसी कारण

प्रारंभ में भगवान

बुद्ध का

प्रदर्शन

प्रतीकों के

माध्यम से किया

गया एवं

शनैः-शनैः

कालांतर में

सहिष्णुता, ग्राहयता

एवं हिन्दू

धर्म की

प्रतिद्विन्दिता

के कारण

बौद्ध धर्म

(महायान

सम्प्रदाय)

हिन्दू धर्म

के सन्निकट आ

गया। फलतः भगवान

बुद्ध की

प्रतिमाओं

के निर्माण

का सूत्रपात हुआ

किन्तु इस

सूत्रपात के

प्रारंभिक

समयकाल में

मंदिरों का

विकास पूर्ण

रूप से नहीं

हुआ था जिस

कारण भगवान

बुद्ध की

मूर्तियों

को पवित्रतम

बाह्य स्थान

पर रखना

प्रारंभ

किया गया जिसके

पश्चात् इन

मूर्तियों

को सूर्य एवं

वर्षा से

सुरक्षित

रखने, उनकी

आभा को

प्रदर्शित

करने एवं

उनकी विशिष्टता

के

अभिव्यक्तिकरण

हेतु मूर्ति

के ऊपरी ओर

कुषाण

इत्यादि

कालों में

विविध

प्रकार के छात्रों

का प्रयोग

देखने को

मिलता है।

जिन्हें

विविध

प्रकार के

प्रतीकों, यथा- मंगल कलश, स्वास्तिक, त्रिरत्न, शंख, श्रीवत्स, कमल इत्यादि

के माध्यम से

अलंकृत किया

गया है। इन

छत्रों के

कुछ

प्रमाणों को

वर्तमान में

मथुरा

संग्रहालय

में

संरक्षित

देखा जा सकता

है जिनमें

अंकित

प्रतीकों के

अर्थों, कलात्मक

एवं

प्रतीकात्मक

स्वरूपों के

आधार को इस

शोध का ध्येय

माना गया है। |

|||

|

Received 12 October 2023 Accepted 20 December

2023 Published 29 December 2023 Corresponding Author Aakansha

Kumari, km.aakansha@gmail.com DOI 10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.727 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2023 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Lord Buddha, Symbol, Umbrella, Kushan, Mangal Kalash, Swastika, भगवान बुद्ध, प्रतीक, छत्र, कुषाण, मंगल कलश, स्वास्तिक |

|||

1.1. शोध का उद्देश्य

मथुरा

संग्रहालय

में बौद्ध काल

से संबंधित छत्रों

पर अंकित

विभिन्न

मांगलिक एवं

अष्टमांगलिक

प्रतीकों का

अध्ययन कर उनके

अर्थों,

कलात्मक

तथ्यों एवं

प्रतीकात्मकता

का अध्ययन

करना।

1.2. शोध विधि

इस शोध

पत्र में

मुख्य रूप से

प्राथमिक

स्त्रोत

(मथुरा

संग्रहालय

में बौद्ध काल

से संबंधित

एवं संग्रहीत

छत्र) के

माध्यम से

तथ्यों को एकत्रित

करने का

प्रयास किया

गया है एवं

वहीं द्वितीयक

स्त्रोत के

माध्यम से

छत्र में अंकित

विविध

प्रतीकों को

वर्णित भी

करने का प्रयत्न

किया गया है।

भारत वर्ष

की प्राचीन

सभ्यताओं के

उद्भव से लेकर

समृद्ध होने, विकसित

से लेकर

क्रियाशील

होने के

साथ-साथ विस्तारित

होने के

प्रमाण के

स्वरूपों को

विविध

प्रतीकों के

माध्यम से उस

सभ्यता विशेष

की उद्घोषणा

करते हुए देखा

जा सकता है।

यह प्रतीकात्मक

उद्घोषणा

मौलिक रूप से

उस सभ्यता के

विषय में उनके

मानव समाज की

सांस्कृतिक

एवं धार्मिक

अभिवृत्ति के

साथ-साथ उनकी

मानसिकता, कल्पनात्मकता

इत्यादि के

स्वरूपों को

स्वयं में

ग्राह्य कर

अभिव्यक्त

करती है जिसके

फलस्वरूप ही

वर्तमान में

मानव के

द्वारा इस काल

विशेष के

सम्बन्ध में

प्रयाप्त

ज्ञान का दीप

जलता है और

यही

प्रतीकात्मक दीप

सम्पूर्ण

विश्व में उस

सभ्यता के

विषय में

साक्षात्

व्याख्या कर

उसका प्रचार

एवं प्रसार

करता है। इस

प्रकार

प्रागैतिहासिक

काल से लेकर

समकालीन काल

तक के

स्वरूपों को

अभिव्यक्त

करने में

कलात्मक एवं

बहुगुण

विशिष्ट प्रतीक

लोक जीवन के

परिचायक के

रूप में कार्य

करते है। इसी

कारण इन

‘प्रतीकों को

कला की वर्णमाला

भी कहा जाता

है। ShreeVastava (1983)

ऐसे ही कुछ

प्रतीकों को

बौद्ध

सम्प्रदाय

में भी देखा

जा सकता है

जिसके

सम्बद्ध

(प्रतीकोपसाना)

एक कथा का

वर्णन देखने

को मिलता है

जिसके अनुसार

“जब भगवान

बुद्ध

श्रीवस्ति

में निवास

करते थे तब

वहाँ निवास

करने वाले लोक

जन उनके हेतु

कुछ उपहार उन्हें

देने हेतु

लेकर आये, किन्तु

उस समय भगवान

बुद्ध अपने

आसान पर

विराजमान

नहीं थे अतः

वह उन उपहारों

को उनके स्थान

पर रखकर चले

गए। इस दृश्य

को देखकर अनाथ

पिंडक एवं

बुद्ध के अन्य

उपासकों को

अत्यंत दुख

हुआ एवं उनके

आग्रह पर बुद्ध

के परम शिष्य

आनंद ने बुद्ध

से यह प्रश्न

किया कि प्रतिभा

के अभाव में

मृत्यु के

उपरान्त उनके

उपासकों की

पूजा का आहार

क्या होगा ? Agarwal (2007)

इस प्रश्न के

उत्तर के

स्वरुप में भगवान

बुद्ध के

द्वारा तीन

वर्गों के

अंतर्गत अपने उन

अवशेषों अथवा

स्मृतियों को

प्रतीकों के स्वरुप

में वर्णित

किया जिनकी

उपासना

मृत्यु के

उपरान्त की जा

सकती थी। Agarwal (2007)

|

क्रम सं. |

अवशेष |

अवशेषों

का अर्थ |

अवशेषों

के प्रतीक

रूप |

|

1. |

शारीरिक

अवशेष |

शरीर से

संबंधित

अस्थियाँ |

भस्म, केश,

नख |

|

2. |

उद्देशिका

अवशेष |

बुद्ध के

जीवन से

संबंधित

घटनाओं का स्मरण

करने वाले |

पदम्

बोधिवृक्ष, धर्मचक्र, स्तूप, त्रिरत्न, श्वेतगज |

|

3. |

पारिभौगिक

अवशेष |

बुद्ध के

निजी

व्यवहार में

लायी गयी

वस्तुयें |

बोधि मंड, भिक्षा

पात्र, छत्र |

भगवान

बुद्ध की वाणी

के अनुरूप ही

उनके मृत्यु

के उपरान्त

उनकी

पूजा-अर्चना

उक्त वर्णित

प्रतीकों के

माध्यम से ही

की जाने लगी।

जिनके विषय में

सर्वप्रथम

फर्ग्युसन

महोदय द्वारा

वर्णित किया

गया। जिसके

पश्चात् अन्य

विद्वानों के

द्वारा

स्तूपों आदि

में लिखित

लेखों आदि के

माध्यम के

आधार पर यह

माना गया की

यह प्रतीक

भगवान बुद्ध

के उपस्थिति

के द्योतक

हैं।

उक्त

वर्णित

प्रतीकों में

से इस शोध के

अंतर्गत

तृतीय स्थान

पर वर्णित

पारिभौमिक

अवशेषों में

दृश्यमान भगवान

बुद्ध द्वारा

निजी व्यवहार

में लायी गयी

वस्तुओं में

“छत्र” को भी

स्थान दिया

गया। अतः यह एक

अनमोल एवं शुभ

प्रतीक है

जिसे ‘छत्र

रत्न’ भी कहा

जाता है। छत्र

शब्द का अर्थ

“सूरज को रोकने”

एवं “छाता” के

रूप में माना

जाता है। इसका

मूल स्वरुप

छत्र के ढके

हुए मशरूम एवं

तने के आकार

के सन्दर्भ

में किया गया

है जिसे

संस्कृत में

“मशरूम” भी

कहते है। Beer (1999)

इसके

अतिरिक्त

वज्रयान

बौद्ध धर्म

में छत्र एवं

छतरी को आठ

शुभ चिह्न एवं

अष्टमंगल में

शामिल किया

गया है एवं

साथ ही “बुद्ध

के ऊपर लगी इस

छतरी को हजार

भुजाओं,

सिरों एवं

पैरों वाला भी

अंकित किया

गया था जिसे

‘सफेद छत्र’ के

रूप में भी

माना जाता

है।” Beer (1999)

छत्र की

उत्पत्ति के

सन्दर्भ में

यह कहा जाता है

कि ‘प्रारंभिक

बौद्ध धर्म

में भगवान

बुद्ध की

प्रतिमा का

निषेध था। इसी

कारण भगवान

बुद्ध की

उपासना एवं

प्रदर्शन

प्रतीकों के माध्यम

से किया गया

एवं शनैः-शनैः

कालांतर में सहिष्णुता, ग्राहयता

एवं हिन्दू

धर्म की

प्रतिद्विन्दिता

के कारण बौद्ध

धर्म (महायान

सम्प्रदाय) हिन्दू

धर्म के

सन्निकट आ

गया। फलतः भगवान

बुद्ध की

प्रतिमाओं के

निर्माण का

सूत्रपात हुआ’

Vastava (2002) किन्तु

इस सूत्रपात

के प्रारंभिक

समयकाल में

मंदिरों का

विकास पूर्ण

रूप से नहीं

हुआ था जिस

कारण भगवान

बुद्ध की

मूर्तियों को

पवित्रतम

बाह्य स्थान

पर रखना

प्रारंभ किया

गया जिसके

पश्चात् इन मूर्तियों

को सूर्य एवं

वर्षा से

सुरक्षित रखने, उनकी

आभा को

प्रदर्शित

करने एवं उनकी

विशिष्टता के

अभिव्यक्तिकरण

हेतु मूर्ति

के ऊपरी ओर

कुषाण

इत्यादि

कालों में

विविध प्रकार

के छत्रों का

प्रयोग देखने

को मिलता है’‘ Sharma (1984)

जिसके

पश्चात् छत्र

एवं छतरी को

देवता की छवि

(प्रतीकात्मक

स्वरुप) की

महिमा से

अलंकृत कर दिया

गया एवं साथ

ही छत्र को

शीश के ऊपर

स्थान दिया

जाता है जो

सम्मान एवं

आदर के भाव की

अभिव्यक्ति

करता है।’Sharma (1984)

इसके

अतिरिक्त

चक्रवर्ती

आदर्श से

संबंधित जो

लक्षणों को

अपनाया गया है

उसमें छत्र को

भी राजाओं के

प्रतीक के रूप

में स्थान

दिया गया।

जिसके विषय

में कालीदास

के द्वारा

वर्णित भी किया

गया है। Agarwal (2007)

“शशिप्रभं

छत्रमुभे च

चामरे”

छत्र एवं

छतरी के

प्रावधान के

उपयोग एवं उस

पर प्रतीक

होने के कारण

के सन्दर्भ

में विविध तथ्यों

को देखा जा

सकता है, यथा-

‘शाक्यमुनि

बुद्ध

क्षत्रिय

जाति के थे एवं

इसी कारण

मूर्तिकार ने

छत्र एवं छतरी

के अंतरिक

स्वरुप में

अष्टमांगलिक

प्रतीकों का

अंकन किया जो

किसी राजा के

राजस्व

स्वरुप को अभिव्यक्त

करते हैं’ Sharma (1984)

‘सारनाथ

बोधिसत्व छवि

के शिलालेख से

हमें यह ज्ञात

होता है कि

महाक्षत्रप

खरपल्लन एवं

क्षत्रप

वनसापारा ने

कनिष्क के

तीसरे

शासनकाल में

छत्र को

बोधिसत्व की

एक विशाल

मूर्ति के साथ

स्थापित किया

गया, जो

मथुरा स्कूल

से संबंधित

है। Sharma (1984)

‘बुद्ध मूर्ति

रचना से

संबंधित

लक्षणों में भी

चक्रवर्ती

पुरुष की

मूर्तियों के

अंकन में सप्तम

स्थान पर

‘छत्र’ के अंकन

को उल्लेखित

किया गया है। Agarwal (2007)

प्रारंभिक

भारतीय बौद्ध

धर्म ने

चक्रवर्ती या

सार्वभौमिक

सम्राट के रूप

में बुद्ध की

संप्रभुता के

प्रतीक के रूप

में छतरी के

प्रतीक को

अपनाया गया।’, Beer (1999)

इसके

अतिरिक्त

अन्य तथ्यों

के अनुरूप यह

भी कहा जा

सकता है बुद्ध

के प्रारंभिक

गैर-अलंकारिक

प्रतिनिधित्व

के स्वरुप को भगवान

बुद्ध के

पैरों के

चिह्नों, सिंहासन, छत्र

एवं बोधि

वृक्ष में

दर्शाया हुआ

देखा जा सकता

है एवं भगवान

बुद्ध के शीश

पर अलंकृत

छत्र जो

अत्यंत विस्तृत

एवं विशाल रूप

में दृष्टिगत

होता है जिसे

वज्रयान

बौद्ध धर्म

में ‘अतापत्र’

कहा जाता है बाद

में अंकित

किया गया था। Beer (1999)

अतः

प्रमाणों के

अनुरूप छत्र

का अंकन मुख्य

रूप से दो

प्रतीकात्मक

स्वरूपों में

किया गया है

जिनका विवरण निम्नवतहै

Beer (1999) -

1)

प्रथम रूप

से मानवीय

जीवन में आने

वाली

बीमारियों, बाधाओं, पीड़ाओं, हानिकारक

एवं

नकारात्मक

ऊर्जाओं से

सुरक्षा हेतु

अंकित किया

गया है। इसके

अतिरिक्त तीनों

लोकों के

समस्त रूपों

के अस्थायी

एवं स्थायी

कष्टों से

रक्षा हेतु

अंकित किया

जाता हैं।

2)

द्वितीय

रूप में

अध्यात्मिक

ऊर्जा का

चहु-दिशाओं

में प्रसार

करने एवं

आध्यात्मिक

ऊर्जा के

संरक्षण हेतु

किया जाता है

जो व्यक्ति

विशेष के ऊपर

लगे छत्र में

उनकी आभा को

अभिव्यक्ति

करता है एवं

साथ ही यह

देवताओं के

लोकों की

रक्षा भी करता

है।

अतः

बौधिसत्व की

विशाल आदमकद

प्रतिमाओं के

ऊपर गोल आकार

के छत्रों को

देखा जा सकता

है जिनके

अलंकरण हेतु

विविध

प्रतीकों का

संयोजन अर्द्ध-उत्कीर्ण

तकनीक के

माध्यम से

किया गया है।

जिनसे

संबंधित

उदाहरणों के

स्वरूपों को मथुरा

संग्रहालय

में संरक्षित

देखा जा सकता

हैं जिनका

विवरण

निम्नवत है-

1)

चित्र

संख्या- 1

कलाकृति:

अभय मुद्रा

में बुद्ध

पंजीयन

संख्या: 39.2831

काल: कुषाण

काल

भार/माप:

ऊँ -35.5

चित्र 1

|

चित्र 1 मथुरा संग्रहालय में छत्र युक्त भगवान् बुद्ध का स्वरुप स्त्रोत छाया

चित्र:

शोधार्थी

द्वारा |

विवरण:

इस कलाकृति

में भगवान

बुद्ध का

अवाक्ष भाग

प्रदर्शित

किया गया है जिसमें

भगवान बुद्ध

अपने बाएँ हाथ

को उठायें हुए

अभय मुद्रा

में अंकित है।

कुषाण काल में

बुद्ध के एक

कंधे पर चीवर

देखा जा सकता

है। नेत्र

पूर्ण रूप से

खुले हुए है।

भगवान बुद्ध

के शरीर पर

ढके वस्त्र

में भारी एवं

मोटी सलवटे

हैं जो इस काल को

प्रमुख

विशेषता है।

इसके

अतिरिक्त

भगवान बुद्ध

के पृष्ठभूमि

में उसका

आभामण्डल भी

अंकित देखा जा

सकता है। इसके

साथ ही मूर्ति

के ऊपरी ओर

‘छत्र’ भी

अंकित है जो

गोलाकार रूप

की संरचना में

पत्थर से

बनाया गया है

जिसके केंद्र

में होकर एक

लंबी लकड़ी का

धुरा स्तंभ लगा

हुआ है जिसके

शीर्ष पर जो

पूर्व कथित

रूप में

गोलाकार भाग

यानी छत्र है

उसमें विविध

प्रतीकों के

अलंकरणों को

भी अंकित किया

गया है जो

भिन्न-भिन्न

छत्रों में

भिन्न-भिन्न

प्रकार के

होते है । इन

प्रतीकों का

विवरण निम्नवत

है-

|

क्रम

सं. |

बौद्ध

प्रतीक |

अर्थ |

|

1. |

छत्ररतना |

छत्र |

|

2. |

सुव्र्न्यामात्स्य |

सुनहरी

मछली |

|

3. |

भुम्पा |

फूलदान |

|

4. |

पदम् |

क्मल |

|

5. |

धुन्गकर |

शंख |

|

6. |

श्रीवत्स |

अंतहीन

गांठ |

|

7. |

ध्वजा |

विजय

ध्वज |

|

8. |

धर्मचक्र |

चक्र |

चित्र 2

|

चित्र

2 मथुरा

संग्रहालय

में

संग्रहीत

छत्र पर अंकित

प्रतीक का

विस्तृत रूप स्त्रोत छाया

चित्र:

शोधार्थी

द्वारा |

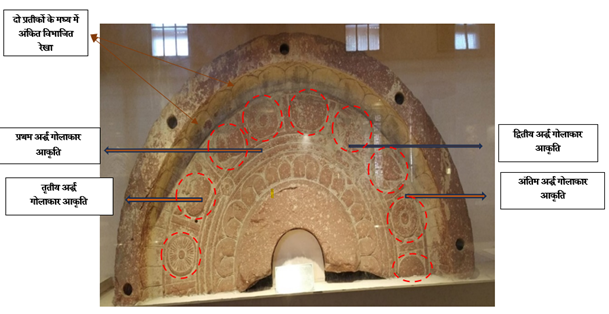

2)

चित्र

संख्या- 2

कलाकृति:

अष्ट मांगलिक

प्रतीकों से

युक्त छत्र

पंजीयन

संख्या: 72.5

काल: प्रथम

शदी ई.

प्राप्ति

स्थान:

गोविंद नगर, मथुरा

यह एक

छत्र का आधा

भाग है जो

अर्धगोलाकार

आकार में है

संभवतः

प्राप्ति से

पूर्व यह

पूर्ण गोलाकार

स्वरुप में

होगा। यह छत्र

गोविंदनगर से

प्राप्त

छत्रों में

प्रथम रूप में

प्राप्त हुआ

था। इसको

खोजने का समय

काल 1971 है जो

वर्तमान में

मथुरा

संग्रहालय

में संरक्षित

है। इसका आकार

208 cm के व्यास

में लाल

चित्तीदार

पत्थर से

निर्मित है।

यह किसी बौद्ध

बिहार में भगवान

बुद्ध की

मूर्ति के ऊपर

स्थापित होने

वाला छत्र है।

इस छत्र को भी

उक्त वर्णित

छत्र की भाँति

अन्तः चार

भागों में

विभाजित देखा

जा सकता है, यथा-

1)

प्रथम

अर्द्धगोलाकार

भाग जो अत्यंत

गहराई (आर-पार)

में अंकित

किया गया है

एवं इसका

प्रयोग स्तंभ

को लगाने के

लिए एवं छत्र

को खड़ा करने के

लिए किया गया

है।

2)

द्वितीय

अर्द्धगोलाकार

भाग में कमल

के पत्ती के

इकहरे रूप

(कली) को एक के

साथ एक

संयोजित किया

गया है।

3)

तृतीय

अर्द्धगोलाकार

भाग को पुनः

छत्र की गोलाकार

आकृति के समान

दो उभारदार

रेखाओं में विभाजित

किया गया है।

जिनको दो

वृत्त के आधार

पर विभाजित भी

देखा जा सकता

है जिनके मध्य

में दो छोटे

वृत्त भी

अंकित है।

4)

चतुर्थ

अर्द्धगोलाकार

भाग में अष्ट

मांगलिक

प्रतीकों के

अंकन को देखा

जा सकता है

जिन्हें

एक-दूसरे से

विभाजित करने

के लिए एक-एक

रेखा का

प्रयोग किया

गया है।

5)

इस छत्र

में नौ

प्रतीकों के

स्वरूप को

देखा जा सकता

हैं जिन्हें

बाएँ से दाएँ

ओर के रूप में वर्णित

किया गया है -

|

क्रम सं. |

प्रतीक |

||

|

|

प्रतीक |

अंग्रेजी |

अर्थ |

|

1. |

चक्र |

Wheel |

जीवन की

निरंतरता

एवं ऊर्जा

प्रवाह का

प्रतीक |

|

2. |

मंगल कलश |

Full Vase |

सौभाग्यता, पूर्णता

एवं जीवन का

प्रतीक |

|

3. |

पालपत्र

अथवा

रत्नापत्र |

Winged-Pot oozing aquare

coins |

फलो एवं

गहनों से भरी

टोकरी |

|

4. |

क्मल |

Lotus |

पवित्रता, पूर्णता

का प्रतीक |

|

5. |

पात्र

एवं कटोरा |

Bowl |

संतुलित

जीवन का

प्रतीक |

|

6. |

स्वस्तिक |

Svastika/Mystic Cross |

कल्याण

का प्रतीक |

|

7. |

शंख |

Conch omitting wealth |

आध्यात्मिक

एवं सकारात्मक

ऊर्जावान

ध्वनि का

प्रतीक |

|

8. |

क्मल |

Lotus |

पवित्रता, पूर्णता

का प्रतीक |

|

9. |

प्रभा

मण्डल |

Gloriole |

प्रकाश

के माध्यम से

आध्यात्मिक

उन्नति का प्रतीक |

चित्र 3

|

चित्र

3 मथुरा

संग्रहालय

में

संग्रहीत

छत्र पर अंकित

प्रतीक स्त्रोत

छाया चित्र:

शोधार्थी

द्वारा |

3)

चित्र

संख्या- 3

कलाकृति:

शुभ प्रतीकों

से अंकित छत्र

पंजीयन

संख्या: 91.34

काल: कुषाण

काल

प्राप्ति

स्थान: सराय

आजमपुर,

मथुरा

यह छत्र

मथुरा

संग्रहालय

में संग्रहीत

है जो पूर्ण

वृत्ताकार के

रूप में है।

यह लाल चित्तीदार

पत्थर से

निर्मित है।

इस छत्र के

अलंकरण हेतु

इस आकृति को

पाँच भागों

में विभाजित

किया गया है।

जिनका विवरण निम्नवत

है -

1)

प्रथम

गोलाकार

आकृति को

स्तंभ के

सहारे के रूप

में बनाया गया

हैं।

2)

द्वितीय

गोलाकार

आकृति को

त्रि-आयामी

आकार के रूप

में अंकित

किया गया है

जिसमें उभार

के साथ ही कमल

की पँखुडियों

(कमल-फुल्लों)

अर्द्धशिल्प

के रूप में

अलंकृत किया

गया है।

3)

तृतीय

गोलाकार

आकृति को पुनः

कमल की

पँखुडियों को

अंकित किया

गया है।

द्वितीय

गोलाकार आकृति

से तृतीय

गोलाकार

आकृति के अंकन

में मात्र यह

अंतर देखा जा

सकता है

जिसमें इकहरे

कमल की

पँखुडियों के

पार्श्व में

अन्य छोटे

आकार की कमल

की पँखुडियों

को अंकित किया

गया है।

4)

चतुर्थ

गोलाकार

आकृति का

विभाजन इस

प्रकार से

किया गया है

कि कमल की चार

इकहरी

पँखुडियों के

साथ पार्श्व

में भी छोटे

आकार की कमल

की पँखुडियों

संयोजन को

अंकित किया

गया है। जिसके

पश्चात् एक

उर्ध्व रेखा

का अंकन देखा

जा सकता है।

तत्पश्चात्

एक प्रतीक का

अंकन किया गया

हैं। पुनः

उक्त वर्णित

अलंकरण के

संयोजन को अंकित

कर एक अन्य

प्रतीक अंकित

है। इस प्रकार

चार प्रतीकों

को इस छत्र

में देखा जा

सकता है।

5)

अंतिम

गोलाकार

आकृति में

तृतीय

गोलाकार आकृति

की भाँति

संयोजन देखने

को मिलता है।

उक्त छत्र

में अंकित

प्रतीकों का

विवरण

अधोलिखित है-

|

क्रम सं. |

प्रतीक |

||

|

|

प्रतीक |

अंग्रेजी |

अर्थ |

|

1. |

श्री

वत्स |

Central Jewel |

सुख,

संपत्ति

से युक्त

संतान |

|

2. |

स्वस्तिक |

Svastika/Mystic Cross |

कल्याण

का प्रतीक |

|

3. |

त्रिरत्न |

Trident |

बुद्ध, धम्म, संघ |

|

4. |

मंगल कलश |

Full Vase |

सौभाग्यता, पूर्णता

एवं जीवन का

प्रतीक |

चित्र 4

|

चित्र

4 मथुरा

संग्रहालय

में

संग्रहीत

छत्र पर अंकित

प्रतीक स्त्रोत

छाया चित्र:

शोधार्थी

द्वारा |

छत्रों

में अलंकृत

प्रतीकों का

वर्णन निम्नवत

है -

स्वास्तिकः

यह एक

कल्याणकारक

एवं मंगलदायक

प्रतीक के रूप

में अपनी

अभिव्यक्ति

रखता है जिसे

कनिंघम महोदय

के माध्यम से

‘स्वस्ति’

शब्द को सु

उपवर्ग

‘अस्ति’

शब्दों से

मानकर इसका

अर्थ ‘अच्छा’

माना है जिसका

अन्य अर्थ

‘कल्याणमय’ भी

माना गया है।

इस प्रतीक के

वामावर्त एवं

दक्षिणावर्त दोनों

ही स्वरूपों

को बौद्ध धर्म

में भगवान

बौद्ध के हाथ

एवं पैरों के

पोरों के

साथ-साथ छत्र

में भी अंकित

देखा जा सकता

है जो

अलंकरणात्मक

रूप से अपनी

प्रतीति रखता

है एवं साथ ही

यह प्रतीक

मानव जीवन के

जन्म से

मृत्यु तक के

समस्त

स्वरूपों को

भी अभिव्यक्त

करता है।

बौद्ध

धर्म के

अनुरूप

स्वस्तिक को

अष्टमांगलिक

प्रतीक में से

एक की मान्यता

दी गयी है। औपपातिक

सूत्र 31 में

गिनाए

अष्टमांगलिक

में पहला नाम

‘स्वस्तिक’

है। इसके

अतिरिक्त

ललितविस्तर

में

सिद्धार्थ के

केश्वेश के

स्वरूपों में

भी स्वस्तिक

प्रतीक का

उल्लेख है, यथा-

Shahstri (1992)

“श्रीवत्सस्वस्तिकनन्द्यावर्तवर्द्धमानसंस्थान

केचश्च

महाराजरू

सर्वार्थसिद्धिरू

कुमारः”

उक्त

ग्रन्थ के ही

एक अन्य

प्रारूप में

अन्यत्र

सुजाता

द्वारा तथागत

के लिए पायस

पकाने का वर्णन

है जहाँ पर

उबलते हुए दूध

में स्वस्तिक समेत

इस

अष्टमांगलिक

प्रतीकों की

आकृतियों के

बनाने की बात

कही गयी है। Shahstri (1992)

“तस्मिन

खल्वपि

क्षीरे

श्रीवत्स-स्वस्ति-नन्दयावर्त-पदम्-वर्धमानादीनि

मंगल्यानि संदृश्यते

स्म।।”

अतः

स्वस्तिक

प्रतीक भगवान

बुद्ध के

आध्यात्मिक

जाग्रति एवं

ज्ञान के एक

आधारगत

प्रतीक के रूप

में माना जा

सकता है जिसे

उनकी उपसना के

विविध

स्वरूपों में

भी देखा जा

सकता है।

पूर्ण

कलश: पूर्ण

कलश

सौभाग्यता, पूर्णता, सृष्टि

का द्योतक एवं

जीवन का

प्रतीक होने

के साथ-साथ

प्रतीकात्मकता

एवं

लक्षणत्मकता

को भी

अभिव्यक्त

करता है।

पूर्ण कलश का

प्रयोग वैदिक

काल से ही

प्रारंभ हो

जाता है।

पूर्ण कलश को

कुम्भ Ray (1962), कलश, Ray (1962)

पात्र,

घट इत्यादि

नामों से भी

जाना जाता है।

बौद्ध धर्म के

अनुरूप पूर्ण

कलश का विवरण

विविध ग्रंथो

में देखने को

मिलता है

जिससे यह

सिद्ध होता है

कि बौद्ध धर्म

में भी पूर्ण

कलश का उतना

ही वैभव है

जितना ने किसी

सम्प्रदाय

में, यथा-

’’धम्मपद

अट्टकथा’ के

अनुसार“ पुन्न

घट पटमण्डित

घर” का वर्णन

देखने को

मिलता है। Upasak (1976)

इसी तथ्य के

अनुरूप पालि

ग्रंथो में यह

‘पुन्नघट’

पूर्ण घट यानी

पूर्ण कलश के

अर्थ के रूप में

अनेक स्थानों

पर प्रयुक्त

किया गया हैं।

इसके

अतिरिक्त जल

पात्र के रूप

में “चुल्लवग”

में ‘घट-कटाह’

नामक शब्द का

उल्लेख मिलता

है। Kashyap (2017)

वहीं ललित

विस्तार नामक

ग्रन्थ में भी

कलश का वर्णन

किया गया है

जिसमें यह कहा

गया है कि बुद्ध

की हथेली पर

अंकित

प्रतीकों में

स्वस्तिक, शंख, मीन

इत्यादि के

साथ-साथ कलश

का भी अंकन

देखने को

मिलता है। Shahstri (1992)

उक्त के

अतिरिक्त

बुद्ध के जन्म

के उल्लेख में

गन्धोपद से

भरा हुआ पूर्ण

कुम्भ का

वर्णन मिलता

है।

“तस्य

च प्रविशतरू

पुच्पूर्णकुम्भ

सस्त्राणि

गन्धोदक

परिपूर्णानीपूर्णानिपुरतोनीयन्ते

स्म।।” Kashyap (2017)

एवं उमग्ग

जातक में

राजकीय जुलूस

की तैयारी नामक

प्रसंग में

सड़क के किनारे

जल तथा

पुष्पयुक्त

घट के स्थापना

रखने का वर्णन

देखने को

मिलता है।

अधोलिखित

समस्त तथ्यों

के अतिरिक्त

कला के क्षेत्र

में भी पूर्ण

कलश को देखा

जा सकता है जिसके

अनुरूप बौद्ध

धर्म में

पूर्ण घट का

प्रारंभिक

अंकन शुंग काल

एवं भरहुत काल

में देखने को

मिलता है।

इसमें कलश के

साथ कली, पुष्प एवं

पत्तियों को

अंकित किया

गया है। इसके

अतिरिक्त

मथुरा कला में

भी पूर्ण घट

को विविध

कलाकारों ने

पत्थरों पर

नक्काशी कर

सौन्दर्यात्मक

रूप प्रदान

किया है।

जिसमें घट को

गोल अंकित

किया गया है

एवं साथ ही घट

के कंधे पर वस्त्र

का बंधन भी

देखने को

मिलता हैं

बंधन के नीचे

की ओर तीन

पुष्प अंकित

है तदुपरांत

कमल का पुष्प

निकलते हुए

दिखाया गया

है। घट का आधार

घुमावदार

पंखुड़ियों

द्वारा

स्पष्ट किया

गया है।

अतः पूर्ण

कलश/घट बौद्ध

सम्प्रदाय से

संबंधित

ग्रंथों के

साथ-साथ

भारतीय कला का

भी मूल प्रतीक

है।

कमलः कमल

अनंत शक्ति, आध्यात्मिकता

एवं पवित्रता

का द्योतक

माना जाता है।

कमल के माध्यम

से बौद्ध धर्म

के साथ-साथ

बौद्ध कला में

भी विविध

अर्थों को

अभिव्यक्त

करने के लिए

व्यापक रूप से

प्रयोग किया

गया है,

यथा-

अष्टांगिक

मार्ग,

चक्र

इत्यादि।

बुद्ध धर्म में

कमल का अंकन

आयुध,

पीठ,

आसन,

प्रभामंडल

के साथ-साथ

छत्र पर भी

किया गया है।

‘ललित

विस्तर’ में

एक स्थान पर

कमल के विषय

में स्वयं भगवान

बुद्ध ने भी

वर्णित किया

है कि “जिस

प्रकार कमल जल

में उत्पन्न

होता है। जल

में ही विकसित

होता है और जल

पर ही वह

निवास करता है, किन्तु

जल का तनिक भी

प्रभाव उस पर

नहीं पड़ता एवं

न ही वह भीगता

है। उसी

प्रकार तथागत

इस संसार रुपी

भवसागर में

उत्पन्न होकर

भी उससे अप्रभावित

रहे। इस

अवधारणा के

फलस्वरूप

बौद्ध कला में

कमल के

उच्चित्रों

से परिपूर्ण

है। Vastava (2002)

कमल

फुल्लों में

उत्कीर्ण

मानव-आकृतियों

इत्यादि

भरहुत कला से

प्रारंभ होकर

बौद्ध कला के

अन्य

केन्द्रों

यथा- भरहुत, साँची, बौद्ध

गया इत्यादि।

अतः बौद्ध

धर्म में कमल

द्वारा कोमल

एवं पवित्र

भावों को अभिव्यक्ति

संभव है।

श्री

वत्सः

भारतीय कला

में एक

मांगलिक

प्रतीक के रूप

में ‘श्री

वत्स’ की भी

गणना की जाती

है जो अपनी

विविधताओं

एवं अलंकारिक

प्रयोगों में

उपयोगिता के

कारण विविध

धर्मों में

ग्राह्य हुआ

है जिसमें एक

बौद्ध धर्म भी

है।

‘श्रीवत्स’

शब्द मुख्य

रूप से दो

शब्दों के संयोजन

से निर्मित

है-

श्री-

सुख, संपत्ति, सृजन

वत्स-

श्री की कृपा

होने के नाते

मानव उसकी

संतान (वत्स)

के समान है। ShreeVastava (1983)

जिसे

अघौतिहासिक

काल से लेकर

परवर्ती

युगों तक देखा

जा सकता है

जिसे मुख्य

रूप से भरहुत, साँची, सारनाथ, उदयगिरी-खंडगिरी, अमरावती, मथुरा

इत्यादि में भगवान

बुद्ध के पदों, बुद्ध

मूर्तियों, छत्र

इत्यादि में

उत्कीर्ण

शिल्पों में

इस प्रतीक के

कलात्मक

स्वरुप को

देखा जा सकता

है।

प्राचीन

काल से लेकर

कुषाण काल तक

में श्रीवत्स

प्रतीक की

मांगलिक

परंपरा अबाध

गति से प्रवाहमान

रही है। कुषाण

काल में श्री

वत्स का उपयोग

एक

महापुरुष-लक्षण

के रूप में

किया गया था।

महापुरुष

लक्षण के रूप

में

गुप्तोत्तर

साहित्य में

उपलब्ध बौद्ध

ग्रंथों में

स्वास्तिक, नन्द्यावर्त, वर्द्धमान, चक्र, पदम्

एवं त्रिरत्न

के साथ-साथ

श्री वत्स को

भी मांगलिक

प्रतीक के रूप

में अंकित

किया गया है।

‘ललितिस्तर’

में राजकुमार

सिद्धार्थ के

केश-विन्यास

की एक सज्जा

को श्री वत्स

कहा गया है-

“श्री

वत्स-स्वस्तिक-नन्द्यावर्त-वर्द्धमानसंस्थान-केशाश्च

महाराजरू

सर्वथ-सिद्धिरूकुमारः।

Shahstri (1992)

‘महाव्युत्पत्ति’

के अंतर्गत

श्री वत्स के

स्वरुप के

विषय में

वर्णित किया

गया है कि-

“श्री

वत्स-स्वस्तिक-नन्द्यावर्त-ललितपाणिपदः”

‘धर्म

संग्रह’ नामक

ग्रन्थ में

श्री वत्स पर

एक तथ्य

वर्णित है, यथा-

“श्री

वत्स-मुक्तिक-नन्द्यावर्त

ललितपाणिपदतलः”

अतः

श्रीवत्स के

मांगलिक

स्वरुप की

अर्थगामी

गणना सर्वत्र

व्याप्त है।

त्रिरत्न:

बौद्ध धारण के

अनुसार यह वह

तीन रत्न है

जिसके प्रभाव

एवं पालन करने

से मानव जन

अपने जीवन के

उद्देश्यों

को सफल रूप से

पूर्ण करने

में सफल होते

है। त्रिरत्न

निम्न है -

1)

बौद्धः

जाग्रत एवं

अनन्त ज्ञानी

ततावों से

युक्त मानव

जिसके द्वारा

बौद्धत्व

प्राप्ति की

गयी हो।

2)

धम्म:

बौद्ध धर्म की

शिक्षायें, जिन

पर सम्पूर्ण

बौद्ध धर्म को

केन्द्रित देखा

जा सकता हैं।

3)

संघ:

बौद्ध धर्म

में भीक्खुओं

एवं उपासकों

का संघटन एवं

अनुयायी।

पश्चिमी

भारत के चैत्य

गृह में

मूर्ति शिल्प का

आभाव है केवल

मंडपों पर

पाँच मांगलिक

प्रतीक अंकित

है, यथा-

त्रिरत्न, श्रीवत्स, चक्र, नंदिपद

एवं बीच में

कमल को घेरे

हुए चार त्रिरत्न

की

मण्डलाकृतियाँ

से अलंकृत है।

Mukharjee (1989)

बौद्ध

धर्म में

आध्यात्मिक

उन्नति हेतु

विशेष रूप से

त्रिरत्न के

स्वरूपों के

गुणों को ग्रहण

कर मानव जीवन

के

उद्देश्यों

को पूर्ण करने

हेतु उन्हें

त्रिरात्नों

के स्वरूपों

का जीवन में

मनन करना होता

है। इन त्रि

रत्नों के

मानव जीवन में

ग्रहण करने से

उनका जीवन

विकारों से

रहित होकर

निर्मल धरा की

भाँति सतत्

रूप से

प्रवाहशील

रहता है।

निर्वाण

प्राप्ति के साधनों

में सप्तम

स्थान पर

वर्णित

साधनों में

त्रिरत्न में

अनास्था का

वर्णन किया

गया है। Dutt & Bajpai (1956)

अतः यह एक

अत्यंत

कल्याणदायक

प्रतीक है।

शंखः

बौद्ध धर्म

में शंख

सौभाग्य एवं

मानव जीवन की

धन्यता एवं

मानव जीवन के

रेखा को

सुमार्ग पर जाने

के लिए

प्रेरित करती

है। बौद्ध

धर्म में मुख्य

रूप से सफेद

कुंडली नुमा

आकृति का शंख

प्रमुख माना

जाता है।

बौद्ध धर्म की

शिक्षाओं को

गहनतम रूप से

ग्राहयता कर

जीवन में

अनुसरण करके

मानव जीवन को

विभिन्न

नकारात्मक

एवं अनावश्यक

प्रकृति, प्रवृत्ति

एवं

आकाँक्षाओं, अज्ञानता

को नष्ट कर

जीवन को

सार्थकता की

ओर अग्रसर

करना एवं साथ

ही जीवन में

आध्यात्मिक ध्वनि

का संचार कर

जीवन के मूल

उद्देश्यों

को पूर्ण करने

का कार्य करता

है।

पात्र/कटोरा

बौद्ध

धर्म के

अंतर्गत

मथुरा

संग्रहालय

में संग्रहीत

छत्र के

प्रतीकों में

पात्र को भी

देखा जा सकता

है। यह पात्र

सामान्य आकार

से अत्यंत बड़े

आकार के होते

है जो मुख्य

रूप से बौद्ध

एवं बोधिसत्व

की प्रतिमाओं

के समीप छात्र

के नीचे रखे

जाते थे।

जिनका पूजन

किया जाता है।

भारतीय कला

में अंकित

बौद्ध धर्म से

संबंधित

पात्रों को

कभी भोजन से

परिपूर्ण तो

कभी रत्नों से

परिपूर्ण

देखा जा सकता

हैं। दार्शनिक

रूप में देखा

जाए तो यह

मानव जीवन की

उन संभावनाओं

की पूर्ति

करता है जो

उनके जीवन को

उनके जन्म के

मूल

उद्देश्यों

के निर्वहन में

मददगार सिद्ध

होते है।

प्रभामण्डल: भगवान

बुद्ध की

मूर्ति के

पार्श्व में

एक तेजचक्र/आभा

मण्डल/प्रभामंडल

को देखा जा

सकता है जिसका

प्रारंभ शुंग

काल के कुछ

समय पश्चात्

से देखने को

मिलता है।

‘कालांतर में

बुद्ध मूर्ति

के पीछे यह

प्रभामंडल

बुद्ध मूर्ति

के लक्षणों में

ग्रहण किया

गया।’ ShreeVastava (1983)

‘प्रभामंडल की

उत्पत्ति पर

दृष्टिपात

करने से हमें

यह ज्ञात होता

है कि यह

परंपरा ईरानी

धार्मिक

देवताओं से

अपनाई गई

प्रतीत होती

है, क्योंकि

ईरानी

देवताओं की जो

आकृति

सिक्कों पर

हमें उपलब्ध

हुई है उनके

पीछे यह

प्रभामंडल

प्राप्य है जो

दिव्य-प्रकाश

का घोतक है।’ShreeVastava (1983)

फलतः

‘पद्मातपत्र

छाया मण्डल’

के उदहारण

उपलब्ध होते

है जिसे

विकसित कमल का

सदृश्य माना

जाता है।

चक्र:

भारतीय

संस्कृति एवं

कला में चक्र

का अंकन सृजन, संप्रभुता, सुरक्षा, निरंतरता

एवं सूर्य का

प्रतिनिधिव

करता है। बौद्ध

धर्म के

अंतर्गत चक्र

बुद्ध की

शिक्षाओं का

द्योतक है

जिसे

‘धर्मचक्र’ भी

कहा जाता है

जिसका

शाब्दिक अर्थ

परिवर्तन का

पहिया या आध्यात्मिक

परिवर्तन है।

यह चक्र मूल

रूप से चार

आर्य सत्य को

प्रकट करते

है। इसके

अतिरिक्त इस

चक्र अंकन के

विविध स्वरुप

निम्न अर्थों को

अभिव्यक्त

करते है Beer (1999)-

चक्र

का केंद्र:

अनुशासन का

प्रतीक

आठ

तीलियाँ:

विश्लेषणात्मक

अन्तःदृष्टि, आठों

दिशाओं एवं

आष्टांगिक

मार्ग की

प्रतीक

चक्र के

रिम:

एकाग्रता का

प्रतीक

अधोलिखित

वर्णित समस्त

तथ्यों के

निष्कर्ष स्वरुप

यह कहा जा

सकता है कि

छत्र मुख्य

रूप से मानवीय

जीवन में आने

वाले कष्टों

से मुक्ति दिलाने

के साथ-साथ

बुरे विचारों

की तीव्रता से

सुरक्षा करता

है एवं इसमें

अंकित

प्रतीकों के

विषय में यह

कहा जा सकता

है कि छत्र पर

अंकित प्रतीक

मूलतः

देवताओं के

हस्त

प्रतीकों के रूप

में शुभ

लक्षणों का

प्रतिनिधित्व

करते है जैसा

कि निम्न

वर्णित श्लोक

में कहा गया

है किः

हस्तरेखां

प्रवक्ष्यामि

देवानां शुभ

लक्षणम्

शंखं

पदम्ं ध्वजं

वज्रं चक्रं

स्वस्तिककुण्डलम्

कलशं

शशिनक्षत्रं

श्रीवत्सांकुशमेव

च

त्रिशूलं

यव मालाश्च

कुवृीन्त

वसुधां तथा। Bose (1920)

एवं उक्त

श्लोक में से

ही कुछ

प्रतीकों को

छत्र पर

उत्कीर्ण

किया गया है

जिससे आधार पर

यह कहा जा

सकता है कि यह

समस्त प्रतीक

मानव जीवन के

कल्याणार्थ

स्वरुप में

छत्र पर

उत्कीर्ण किये

जाते है जिसके

छत्र-छाया में

रखकर बौद्ध प्रतिमा

के साथ-साथ

मनुष्य जीवन

का भी उद्धार

कर सके। ।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

Ms. “AAKANSHA KUMARI” is a recipient of Indian Council of Social Science Research Full Term Doctoral Fellowship. Her article is largely an outcome of her doctoral work sponsored by ICSSR. However, the responsibility for the facts stated, opinion expressed & the conclusion drawn is entirely that of the author.

REFERENCES

Agarwal, V. S. (2007). Bhartiya Klaa. Varanashi: Prathavi Prakashan.

Beer, R. (1999). The Encyclopedia of Tibetan Symbols & Motifs. Bostan: Shambha.

Bose, F. (1920). Pratimaman Lakshanam. Delhi: Moti Lal Banarashi Das.

Dutt, N., & Bajpai, K. D. (1956). Uttar Pradesh Men Bauddh Dharm ka Vikash (uttar pradesh mein bauddh dharm ka vikaas). Lucknow: Prakashan Buero Uttar Pradesh Sarkar.

Kashyap, J. B. (2017). Chullhvagh. Bihar: Nav Nalanda Mahavihar.

Mukharjee, V. C. (1989). Pracheen Bhartiya Sanskrati. Lucknow: Pracheen Bhartiya Sanskrati.

Ray, R. K. (1962). Vaidik Index. Varanashi: Chaukhambha Vidhya Bhawan.

Shahstri, S. (1992). The Lalitavistara (An Old and Rare Book) (Lalit Vistar). Lucknow: Uttar Pradesh Sansthan.

Sharma, R. C. (1984). Buddhist Art of Mathura. Delhi: Agam Kala Prakashan.

ShreeVastava, A. L. (1983). Sri Vatsa- An Auspicious Motif of Indian Art (An Old and Rare Book) (ShriVats: Bhartiya Kala ka Yek Mangalik Prateek). Allhabad: Gadangnath Kendriya Sanskrit Vidhyalaya.

Upasak, C. (1976). Dhammapada Atthakatha. Bihar: Nava Nalanda Mahavihar.

Vastava, V. M. (2002). Auspicious Symbols in Ancient India Art (Pracheen Bhartiya Kala mai Mangalik Prateek). Varanashi: Vishv Vidhyalaya Prakashan.

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhKosh 2023. All Rights Reserved.