ShodhKosh: Journal of Visual and Performing ArtsISSN (Online): 2582-7472

|

|

AN ARTISTIC APPRECIATION OF THE SYMBOLS USED IN THE PAINTINGS OF THE MODERN TANTRA ARTISTS

आधुनिक तन्त्र चित्रकला में प्रयुक्त प्रतीकों का कलात्मक अध्ययन

1 Assistant Professor, Kanpur Institute

of Technology, Kanpur, India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: Indian art has depicted religious and philosophical beliefs since its

inception. Since ancient times, humans have continuously strived to

understand the mysteries of nature and the universe. In doing so, they

incorporated tantric rituals and practices into their art subjects. Artists have always endeavored

to create something new, leading to the emergence of various forms in the art

world. Around the 1950s-1960s, artists began to blend Western styles with

philosophical sentiments, giving birth to a new perspective in their artworks.

They named this movement "Neo-Tantra." These artworks were abstract

in form but had philosophical objectives. These tantric-related paintings are

extremely powerful, captivating, and filled with profound mysteries. Although

the language of art symbols is abstract, it illuminates the deepest spiritual

secrets. To create these artworks, artists used tantric symbols, geometric

shapes, and letters, among other elements. The artistic and analytical

aspects of these symbols in tantric art have been presented. Modern Indian art has seen the

development of tantric art due to the efforts of artists like Gulam Rasool

Santosh, K.C.S. Paniker, Syed Haider Raza, Biren

De, Nirod Majumdar, Maqbool Fida

Husain, Satish Gujral, P.T. Reddy, Deepak Banerjee, Shobha Broota, Prabhakar Kolte, and others. In this research paper, I will

present an artistic appreciation of the symbols used in the paintings of

modern tantric artists. Hindi: भारतीय

कला में

धार्मिक तथा

दार्शनिक

मान्यताओं

की

अभिव्यक्ति

आरम्भ से ही

की गई है। मानव

आदि काल से ही

प्रकृति व

ब्रह्माण्ड

गूढ़ रहस्यों

को जानने के

लिये

निरन्तर

प्रयासरत

रहा है।

जिसमें

समाहित

तान्त्रिक

अनुष्ठानों

व क्रिया-कलापों

को अपनी कला

का विषय

बनाया। कलाकार

कुछ नवीन

सृजन के लिये

सदैव

प्रयासरत रहा

है, जिसके

फलस्वरूप

कला जगत में

नित-नवीन

विधाओं का

उद्भव होता

गया। लगभग

सन् 1950-1960 में

कलाकारों ने

पाश्चात्य

शैली की

अर्मूतता के

साथ दार्शनिक

मनोभावों को

मिश्रित कर

नवीन

दृष्टिकोण से

कलाकृतियाँ

बनानी

प्रारम्भ

कीं, जिसे

उन कलाकारों

ने

नव-तान्त्रिकवाद

नाम दिया। इन

कलाकृतियों

में आकार

अर्मूत थे, परन्तु उनका

निर्माण

उद्देश्य

दार्शनिक था।

ये तंत्र

विषयक

कृतियाँ

अत्यधिक

प्रभावशाली, आकर्षक व

गूढ़तम

रहस्यों से

परिपूर्ण

हैं। कला

प्रतीकों की

भाषा अमूर्त

होते हुये भी

आध्ययत्मिक

गूढ़तम

रहस्यों को

उद्घाटित

करती है। है।

इन

कलाकृतियों

के निर्माण

के लिये कलाकारों

ने

तान्त्रिक

प्रतीकों, ज्यामितीय

आकृतियों व

वर्णाक्षरों

आदि का प्रयोग

किया। तंत्र

कला में इन

प्रतीकों

प्रयोग का

कलात्मक व

विश्लेषणात्मक

पक्ष प्रस्तुत

होता है। आधुनिक

भारतीय कला में

तन्त्र कला

का विकास

गुलाम रसूल

संतोष, के. सी.

एस. पणिकर, सैयद

हैदर रज़ा, बिरेन

डे, निरोद

मजूमदार, मकबूल

फ़िदा हुसैन, सतीष गुजराल, पी. टी.

रेड्डी, दीपक

बैनर्जी, शोभा

ब्रूटा, प्रभाकर

कोल्टे आदि

कलाकारों के

सार्थक प्रयास

से हुआ। अपने

इस शोधपत्र

में मैं

आधुनिक

तन्त्र चित्रकारों

की कृतियों

में

प्रयुक्त

ज्यामितिय प्रतीकों

का कलात्मक

अध्ययन

प्रस्तुत

करूंगी। |

|||

|

Received 15 May 2023 Accepted 14 November 2023 Published 20 November 2023 Corresponding Author Dr.

Sakshi Gupta, gupta.sakshi2087@gmail.com DOI 10.29121/shodhkosh.v4.i2SE.2023.564 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2023 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Concept, Philosophy, Tantra, Mantra,

Yantra, Neo-Tantra Art, Symbols, Panchtattvas, Sapt Chakra, Kundlini, Yog, Indian

Mythology, Contemporary Art, संकल्पना, दर्शन, तंत्र, मंत्र, यंत्र, नव-तंत्र कला, प्रतीक, पंचतत्व, सप्त चक्र, कुंडलिनी, योग, भारतीय

पौराणिक कथा, समकालीन कला |

|||

1. प्रस्तावना

आदि काल

से आधुनिक काल

तक मानव अपने

भावों को विभिन्न

माध्यमों व

शैलियों द्वारा

अभिव्यक्त

करता रहा है।

भारतीय कला में

धार्मिक और

दार्शनिक

मान्यताओं की

अभिव्यक्ति

आरम्भ से ही

की गई है।

सिर्फ

प्रस्तर कालीन

कला में ही

नहीं वरन्

सिन्धु घाटी

सभ्यता,

लघु चित्रण

परम्परा से

लेकर

अत्याधुनिक

समकालीन कला

तक इसके

प्रमाण

दृष्टव्य

हैं। मानव आदि

काल से ही

प्रकृति व

ब्रह्माण्ड

के गूढ रहस्यों

को जानने के

लिये निरन्तर

प्रयासरत रहा

है। जिसमें

समाहित

तान्त्रिक

अनुष्ठानों व

क्रिया-कलापों

को भी कला का

विषय बनाया। Agrawal (1964)

चित्रकला

में तन्त्र

कला की

प्रवृत्तियों

का प्रयोग आदि

काल से

प्रारम्भ

हुआ। इस

प्रवृत्ति का

प्रयोग

कलाकारों ने

हिन्दू धर्म, बौद्ध

धर्म व जैन

धर्म से

प्रभावित

होकर प्रारम्भ

किया,

जो कि सिन्धु

घाटी सभ्यता, पाल

शैली,

जैन शैली, राजस्थानी

शैली व पहाङी शैली

से लेकर अब तक

निरन्तर

विकसित होता

रहा है।

जैसे-जैसे

समय व्यतीत

होता है उसके

साथ कलाकार

कुछ नवीन

चेष्ठाओं के

लिये सदैव

प्रयासरत रहा, जिसके

फलस्वरूप कला

जगत में नित

नवीन विधाओं का

उद्भव होता

गया। लगभग 1950-60

में कलाकारों

ने पाश्चात्य शैली

की अर्मूतता

के साथ

दार्शनिक

मनोभावों को

मिश्रित कर

नवीन

दृष्टिकोण से

कलाकृतियां

बनानी

प्रारम्भ कीं, जिसे

उन कलाकारों

ने

नव-तान्त्रिकवाद

नाम दिया। इन

कलाकृतियों

में आकार

अर्मूत थे

परन्तु उनका

निर्माण

उद्देश्य

दार्शनिक था।

इन कलाकृतियों

के निर्माण के

लिये

कलाकारों ने

तान्त्रिक-प्रतीकों, ज्यामितीय

आकृतियों व

वर्णाक्षरों

आदि का प्रयोग

किया।

तन्त्र

साधना के

मार्ग में

यंत्र,

मंत्र,

योग,

ध्यान,

समाधि आदि

सिद्धि के

लिये आधरभूत

क्रियायें स्वीकार

की जाती हैं।

मंत्र और

यंत्र,

तन्त्र

विद्या के

महत्वपूर्ण

अंग माने जाते

हैं। Apte (n.d.)

परा भौतिक

तथ्यों व

विचारों के

आधार पर समकालीन

कलाकारों ने

तन्त्र का

प्रयोग करके

कला में परम

ब्रह्म की

अराधना आरम्भ

कर कला को एक

नवीन स्तर

प्रदान किया।

तन्त्र

चित्राकृतियां

भौतिक तत्वों

व

ब्रह्माण्डीय

तत्वों के

मध्य समानता

के अध्ययन का

एक माध्यम

हैं। ये

कृतियां

ज्ञान व विवेक

आधार पर पूर्ण

रूपेण अद्वितीय

हैं। ये

कृतियां

पूर्णतयः

अमूर्त व

अत्यधिक जटिल

हैं। तन्त्र

कृतियों की

मुख्य

विशेषता इनकी

अस्पष्टता, गूढ़ता

व रहस्यमयी

प्रकटीकरण

है। Bindu (n.d.)

तन्त्र

कृतियों में

बहुतायत रूप

से अर्मूत, अनेकार्थी

व तिरछे

आकारों का

प्रयोग किया

जाता है। गूढ़

व रहस्यमयी

प्रस्तुतीकरण

इन कृतियों की

विशेषता है जो

कि दर्शक का

ध्यान केन्द्रित

करने में

सहायक होती

है। जब तन्त्र

कृतियों

द्वारा

अराधना की

जाती है तब ये

कृतियां दैवीय

शक्तियों के

प्रतीकात्मक

रूप को प्रस्तुत

करती हैं। यह

मात्र कला की

विधा ही नहीं

है बल्कि यह

ध्यान

केन्द्रित

करने का साधन

है।

समकालीन

आधुनिक कला

में तन्त्र

कला का विकास गुलाम

रसूल संतोष, के.

सी. एस. पाणिकर, सैयद

हैदर रज़ा, बिरेन

डे, निरोद

मजुमदार, मकबूल

फ़िदा हुसैन, सतीश

गुजराल,

पी. टी. रेड्डी, दिपक

बैनर्जी, शोभा

ब्रूटा,

प्रभाकर

कोल्टे आदि

कलाकारों के

सार्थक प्रयास

से हुआ।

जिनमें से

गुलाम रसूल

संतोष,

के. सी. एस.

पाणिकर,

सैयद हैदर

रज़ा, बिरेन

डे, निरोद

मजुमदार, सतीश

गुजराल,

पी. टी. रेड्डी, दिपक

बैनर्जी आदि

ने

महत्वपूर्ण

योगदान दिया।

कलाकृतियों

के निर्माण के

लिये

कलाकारों ने जिन

तन्त्र प्रतीकों

का प्रयोग

किया उनमें

बिन्दु,

रेखा,

त्रिकोण, चतुर्भुज

आदि मुख्य

हैं। Chouhan (2018)

तत्व

मीमांसा के

अनुसार

बिन्दु वह

लक्ष्य है, जिस

पर किसी भी

सृष्टि या

वस्तु का सृजन

आरम्भ होता है

व उनमें एक सह

सामन्जस्य

स्थापित होता

है। इसे

ब्रह्याण्ड

की अघोषित, अटल

स्थिति के रूप

में भी वर्णित

किया गया है।

सामान्यतयः

बिन्दु का

अर्थ बीज या

अण्ड के रूप

में माना जाता

है। तंत्र के

अनुसार

बिन्दु-विसर्ग

सिर के पिछले

भाग में

सहस्त्रार

चक्र व आज्ञा

चक्र के मध्य

स्थित होता

है। वास्तव में

बिन्दु का

स्रोत

मस्तिष्क के

उच्चतम केन्द्र

में होता है।

तांत्रिक

व्याख्यानुसार

शिव-लिंग का

लिंग स्थान

बिन्दु है, विष्णु

की नाभि का

प्रतीक

बिन्दु है, जिससे

सृष्टि के

पद्म का विकास

बताया गया है।

शिव बिन्दु के

केन्द्र तथा

नाभि पद्म पर

शक्ति का

निवास होता

है। इसी कारण

बिन्दु

अनिवार्य रूप

से प्रत्येक तांत्रिक

यंत्र का

केंद्र

स्वीकार कया

गया है।

वस्तुतः

बिन्दु सबसे

सूक्ष्म चक्र

या यंत्र

प्रतीक है। Kapoor (2002)

तंत्र कला

मे बिन्दु के

मूलभूत

प्रतीक प्रदर्शित

करते हुए

सृष्टि के

विकास क्रम की

विभिन्न

अवस्थाओं को

प्रदर्शित

किया गया हैं।

जिसमें

द्वन्दात्मक, त्रिगुणात्मक

और

विविधात्मक

अभिव्यक्ति मानी

गई है।

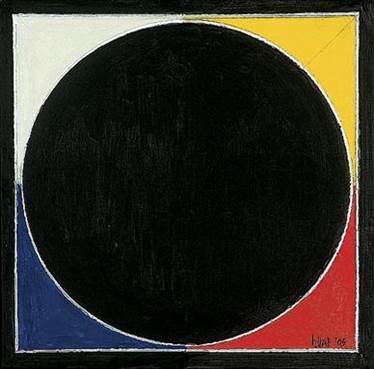

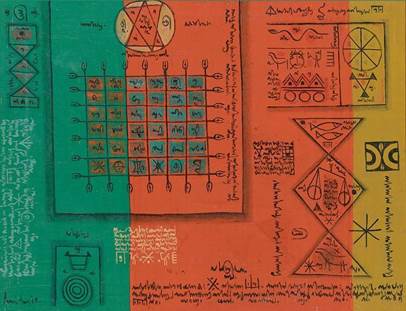

Figure 1

|

Figure 1 Artist- S.H. RAZA, Year- 1994, Title- Naad-Bindu, Medium- Acrylic on Canvas, Size- 175x150cm |

रज़ा कहते

हैं ‘‘जिसने

मेरे विचारों

में परिवर्तन

किया है, जो बाद

में मेरा

प्रतीक बना, मेरी

कला का एक

अभिन्न अंग, मेरे

कार्य की आधार

शिला बना वह

है, बिन्दु

की

संकल्पना।’’

सन् 1980 में

बिन्दु कला

जगत में उनकी

कृतियों के माध्यम

से सबके समक्ष

प्रस्तुत हुआ, जिसने

रज़ा के कार्य

को अत्यन्त

गहन व रहस्यात्मक

स्तर प्रदान

किया। रज़ा की

कला से भारतीय

दृष्टिकोण व

भारतीय

मानवजाति

वर्णन का नवीन

दृष्टिकोण

प्रकट हुआ।

रज़ा के

अनुसार

बिन्दु रचना

का केन्द्र, ऊर्जा, ध्वनि/नाद, अन्तरिक्ष

व समय के

साथ-साथ

रूप/आकार व

रंग की ओर

बढ़ती हुई

विकास

प्रक्रिया का

अस्तित्व है। Krishnan (1987)

रज़ा का

अपने कार्य के

प्रति

असन्तुष्टिकरण

के दौरान उनके

अन्तः

अनुभवों ने

उन्हें मार्गदर्शन

प्रदान किया

जो रज़ा को

बिन्दु तक ले

गया। रज़ा के

अनुसार वह

स्थिति

शून्यता की

थी। उन्होंने

अपने ही अनेक

स्तरों का और

अन्तःदृष्टि

का अनुसरण

किया और उनके

इस रिक्त

स्थान ने काले

बिन्दु को

जन्म दिया और

काला बिन्दु

विकासशील से

विकसित होकर

काला वृत्त

बना। तत्पश्चात्

रज़ा ने

प्रारम्भ

किया और पाया

कि वृत्त के

अतिरिक्त एक

क्षैतिज रेखा

है जोकि

कठिनाई से

दृष्टव्य

होती है।

उन्होंने

अनुभव किया कि

क्षैतिज रेखा

के साथ-साथ एक

लम्बवत् रेखा

भी है। सहसा

एक निश्चित

विद्युतई

अभियुक्ति हुई

और ऊर्जा का

संचार हुआ।

मार्ग की

स्थिति कुछ

स्पष्ट हुई और

रंगांकन

प्रक्रिया

हुई- श्वेत, पीला, नीला

और लाल। यह

स्पष्ट है कि

काले रंग के

साथ, उपरोक्त

रंगों का

संयोजन उत्तम

श्रेणी का वर्णक्रम

उत्पन्न करते

हैं। रंगों का

यह वर्णक्रम

भारतीय

चित्रण

परम्परा से तो

सम्बद्ध थी परन्तु

उससे ज्यादा

रज़ा से

सम्बद्ध थी।

रज़ा ने यह

अनुभव किया कि

नर्मदा नदी का

जल, बाबेरिया

की मिट्टी

उनमें बसा हुआ

है। उन्होंने

विचार किया कि

बिन्दु को

प्रकट करने के

लिये उन्हें

और अधिक गहराई

में जाना होगा।

इस रूप को

विचारों की

प्रत्येक

सम्भावनाओं

के साथ प्रकट

किया और

धीरे-धीरे

कार्य किया

बहुत धीरे

कार्य किया और

आन्तरिक

आवश्यकतानुसार

एक के बाद एक

चित्राकृतियों

का निर्माण

होता गया। Mishra (1996)

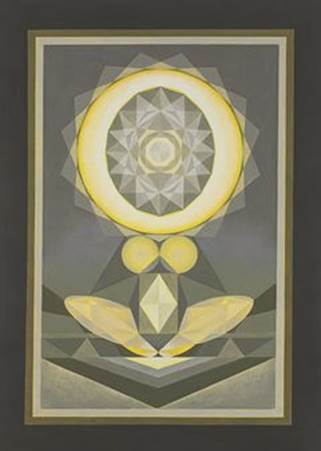

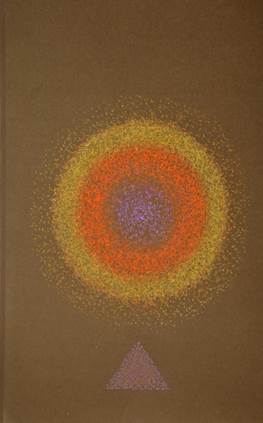

Figure 2

|

Figure 2 Artist- S.H. RAZA, Year- 2005, Title- Bindu, Medium- Acrylic on Canvas, Size- 16.25x16.25i |

तन्त्र को

लेकर रज़ा की

स्वयं की

विचार धारा है

जो कि बिन्दु

और श्री

यन्त्र है।

तान्त्रिक

प्रतीकों का

उनकी कृतियों

से आकर्षक सम्बन्ध

है। उन्होंने

कुण्डिलनी की

अवधारणा को भी

रूचि पूर्वक व

नवप्रवर्तनशील

रूप में चित्रित

किया। परन्तु

अभी भी

नव-तन्त्रवाद

की सीमा से

बहुत दूर थे

क्योंकि यह

अत्यन्त जटिल था

और बहुत कम

लोगों को इसके

बारे में

जानकारी थी।

रज़ा के अनुसार

नव-तन्त्रकला

वास्तविक तन्त्र

कला या इसके

यन्त्र और

मण्डल (जो कि

अनुष्ठान और

धर्म,

सम्प्रदायों

के आवश्यक अंग

हैं।) से

सम्बद्ध नहीं

है। Mookerjee (1982)

भारतीय

दर्शन में

सम्पूर्ण

भौतिक जगत की

रचना पांच

तत्वों के

सम्मिश्रण से

हुई है-

पृथ्वी,

जल, वायु, अग्नि, आकाश।

तंत्र

शास्त्र के

अनुसार मानव

शरीर मे इन

पांच तत्वों

का स्थान

मूलाधार चक्र

से विशुद्ध

चक्र तक माना

गया है। इन

चक्रों के

सक्रिय होने

से पंचतत्वों

की सिद्धि

होती है। तंत्र

शास्त्र के

अनुसार पांच

तत्वों कुछ

निश्चित वर्ण

और आकार

वर्णित किए गए

हैं-

Table 1

|

Table 1 Symbols of Panch Tattvas |

|||

|

तत्व |

आकार |

वर्ण |

चक्र |

|

पृथ्वी |

चतुष्कोण |

पीला |

मूलाधार |

|

जल |

चंद्राकार |

श्वेत |

स्वधिष्ठान |

|

अग्नि |

त्रिकोण |

रक्त |

मणिपुर |

|

वायु |

अण्डाकार |

श्याम |

अनाहत |

|

आकाश |

बिन्दु |

अनेक

वर्ण |

विशुद्ध |

इन पांच

तत्वों का

सम्बन्ध

इन्द्रियों

से है,

इन्द्रिय वह

शक्ति है

जिससे बाह्य

तत्वों का ज्ञान

होता है। शरीर

के वे अवयव

जिनके द्वारा

उक्त शक्ति, विषयों

का ज्ञान

प्राप्त करती

है। यह तत्व

इन्द्रियों

से जुड़कर

संवेदनाओं के

अनुभव के लिए

सकल माध्यम के

रूप में कार्य

करते हैं।

भारतीय

चित्रकला

आरम्भ से ही

समाज में

मानसिक चेतना

का ज्ञान

संचारित करती

आयी है। मानव

के अनेक

शारीरिक

रोगों व

विकारों का

निवारण मानसिक

चेतना द्वारा

किया जा सकता

है। मानसिक ऊर्जा

की प्राप्ति

योग व ध्यान

के द्वारा की

जा सकती है। Mookherji & Khanna (1977)

मानव शरीर

में कुल 48 चक्र

होते हैं

जिन्हें 4

भागों में

विभक्त किया

गया है- मुख्य

चक्र- 7,

निम्न चक्र- 7, सूक्ष्म

चक्र- 31,

गुप्त चक्र- 3

संतोष

अपने

बहुआयामी

व्यक्तित्व

के बावजूद नव-तान्त्रिक

शैली और आजीवन

उसके अनुपालन

के लिये

प्रसिद्ध

हैं। भारतीय

आधुनिक कला

में उनके

योगदान का

अत्यधिक

महत्वपूर्ण

चरण पश्चिम

केन्द्रित

आधुनिकतावाद

के विचारों को

आत्मसात करना

था। संतोष की

कृतियां

एकरूपता की गहन

भावना को

दर्शाती है।

संतोष चैतन्य, गणना

और तान्त्रिक

स्रोतों के

चित्रण द्वारा

अभिव्यक्ति

करते थे।

संतोष के

चित्रों में स्त्री-पुरुषों

के सम्बन्धों

का त्रिआयामी रूप

गहन व गूढ़

विरोधाभास और

सरलीकरण

दृष्टव्य

होता है।

संतोष की

तान्त्रिक

कला के बदलते

हुये रूप दर्शकों

को आकर्षित

करते हैं।

अधिक गम्भीर

पर्यवेक्षक

यन्त्र या

दृश्य के साथ

त्रिभुज, अण्डाकार, वृत्त

और वर्ग को

जोड़ते हैं, उनमें

से अनेक

अमूर्त देवी

के रूप में

प्रकट होते

हैं। आज भी

संतोष की

ऊध्र्वाधर

दर्पणीय प्रतिबिम्ब, प्रकाश

के साँचें में

बायें और

दायें किनारों

पर पुर्नअकंन

दर्शक को

आकर्षित करते

हैं। कलाकृति

को अनेक कोणों

से देखकर

दर्शक एक ही

मूल बिन्दु पर

आता है जो कि

चिन्तनशील

जीवन से सम्बद्ध

होकर योग

साधना का

अभ्यास के

प्रारूप है।

संतोष के

चित्रों में

तन्त्र के दर्शन

स्वतः ही होते

हैं। चित्रों

में अंकित अर्ध

चन्द्र किसी

जोकि विशेष से

सम्बन्धित न होकर

शिव-पराशक्ति

अथवा पुरुष और

प्रकृति से सम्बन्धित

प्रतीक है।

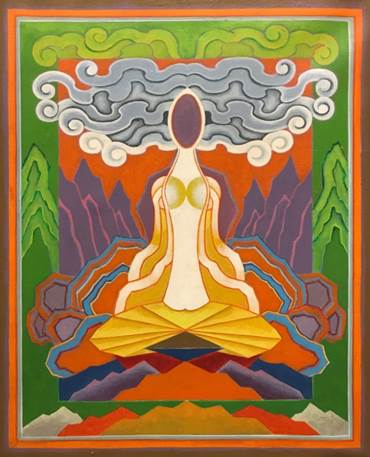

Figure 3

|

Figure 3

Artist-G.R. Santosh, Year- 1987, Title- Untitled,

Medium- Oil on Canvas, Size- 70.8x50.8in Source https://www.christies.com/lot/lot-5346258/?intObjectID=5346258 |

भारतीय

संस्कृति में

शक्ति की

उपासना सर्व प्रचीन

और ज्यामितीय

रूप शक्ति के

प्रतीक है। इन्ही

प्रतीक

चिन्हों का

प्रयोग

सन्तोष ने अपनी

कृतियों में

किया है।

संतोष के

चित्रों में

भारतीय दर्शन

एक मात्र

ब्रह्माण्ड

के तथ्य पर

आधारित है।

इसमें भिन्न

आकार,

स्वरूप, काल

सर्वत्र है।

संतोष ने

अपने चित्रों

में यौगिक

नियमों के स्वरूप

को ध्यान दिया

व अपने

चित्रों में

अंकित किया।

पीले रंग को

प्रकाश के

प्रतीक रूप

में प्रयोग

किया। आध्यात्मिक

रूप में

शिव-शक्ति के

संयोगित रूप को

समाहित किया

है। परम सत्य

को शून्य के

रूप में

चित्रित किया

है।

आकृतिमूलक

तत्त्वों के

साथ चिन्तन

संतोष की

अमूर्तता में

एक अद्वितीय

विशिष्टता

उत्पन्न करता

है।

पारम्परिक अमूर्त

कला के विपरीत

संतोष का

ज्यामितीय अभिविन्यास

अमूर्त रूप से

मानवीय

रूपरेखा में स्थानान्तरित

होता है। साथ

ही मानवरूप

में त्रिकोण, वृत्त, विषम

कोणीय

समचतुर्भुज

और त्रिशूल

जैसे विशुद्ध

रूपों के इस

परिवर्तनीय

रूपान्तरण को

सम्मिलित

करके नारी रूप

में अंकित किया

है। तन्त्र के

अनुसार नारी

रूप शक्ति, शिव

व परम

वास्तविकता

की रचनात्मक

ऊर्जा है। विश्व

और व्यक्ति

द्विभाजन

संतोष की

चित्रण शैली

में प्रकट

होती है।

विस्मयकारी

तथ्य यह है कि

इसके उद्भव की

चेतना

पाश्चात्य

कला से आयी

है। 1966 में

निर्मित

संतोष की

प्रारम्भिक

कृतियों में

से एक शक्ति

पट गतिशील

रंगीन आकारों, संरचना

की सरलता, प्रत्यक्ष, स्पष्ट

और

ब्रह्माण्ड

के

स्त्री-पुरुष

के संयोग के

सिद्धान्त का

केन्द्रीकरण

ज्यामितीय

रूपों से

निर्मित है।

Figure 4

|

Figure 4 Artist-G.R. Santosh, Year- 1966, Title- Shakti Pata, Medium- Acrylic on Canvas |

संतोष ने

मण्डलों व

यन्त्रों की

रचना के ज्यामितीय

परिशुद्धता

और समरूपता को

आत्मसात किया।

औपचारिक

दृष्टिकोण से

त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त

आदि

ज्यामितिक

रूपों की आवर्ती

स्थिति एक

महत्वपूर्ण

स्थान ग्रहण करती

है।

ऊध्र्वमुखी

त्रिभुज

पुरुष ऊर्जा व

अधोमुखी

त्रिभुज

स्त्री ऊर्जा

को प्रतिनिधित्व

करते हैं। इन

त्रिभुजों के

संयोग से षट्कोणीय

श्री यन्त्र

निर्मित होता

है। यन्त्रों

का अंकन व

क्रमिक

परिवर्तन

संतोष की अनेक

कृतियों में

दृष्टव्य है।

ब्रह्माण्डीय

गणित व

पारम्परिक

तन्त्र के साथ

आविष्कारशील

परिवर्तन

संतोष के

चित्रों में

देखने को

मिलता है।

इनमें

प्रयुक्त

चमकदार पीला

रंग चित्र में

आयामी व

प्रकाशमयी

प्रभाव

उत्पन्न करता

है। गहन जटिल

वास्तु विषयक

ज्यामिती और

टिशियन के

समान रंग

योजना संतोष

की चित्रण

शैली की

विशेषता है।

संतोष के लिये

चित्रण

क्षणिक

प्रसन्नता न हो

कर वास्तविक

आनन्द की

प्राप्ति का

साधन था। संतोष

के चित्रों

में कम्पन्न

पूर्ण,

चमकीली और

ज्वालामुखी

के समान

विस्फोटक

आकृतियां

अंकित हैं।

कुछ कृतियों

में शान्त और

सौम्य

वातावरण का

चित्रांकन

है। वर्ष 1985 के

में व उसके

बाद बने

तन्त्र

चित्रों में

कमल को

दर्शाया है।

संतोष के

अनुसार कमल

आदर्श रूप है, जो

विश्व रूपी

माया जाल से

मानव को मुक्त

करने की

प्रेरणा का

प्रतीक है।

तान्त्रिक

उपासना में भी

अष्टदल,

द्वादश दल, षोडश

दल आदि का

उपयोग प्रायः

मन्त्रों के

निर्माण व

पूजा पद्धति

में मिलता है।

चित्रों में

अंकित कमल सौर

ऊर्जा और

आत्मानुभूति

का प्रतीक है।

इसकी सहस्त्र

पंखुड़ियां

ज्ञान और

परमानन्द का

प्रतीक हैं जो

कि तन्त्र में

आध्यात्मिक

प्रक्रिया

में

वास्तविकता

के स्तर पर ले

जाती हैं।

तान्त्रिक

प्रतीक की

दृष्टि से

रेखा को सृष्टि

का आरम्भ करने

वाली शक्ति का

द्योतक बताया गया

है।

कालकलाविलास

की टीका में

उद्धृत वामकेश्वर

तन्त्र के

अनुसार विश्व

की स्थिति के समय

देवी सीधी

रेखा का रूप

धारण कर लेती

है। तन्त्र

प्रतीकानुसार

लम्बवत् रेखा

अर्थात् ऋजुरेखा

बाधारहित गति

व अग्रिम

विकास तथा पुरुषत्व

का प्रतीक है।

क्षैतिज रेखा

स्त्रीत्व का

प्रतीक है। Shastri (1976)

पणिकर की

कला के

आलोचनात्मक

मूल्यांकन ने

उन्हें

नव-तान्त्रिक

कलाकार के रूप

में स्थापित

कर दिया।

सविता आप्टे

ने अपने लेख Ancient forms, Modern forms

में अभिधारणा

की है कि

पणिकर

‘‘यान्त्रिक

कुण्डली, गुप्त

यन्त्र और

देवता को

जाग्रत करने

वाले यन्त्रों

का कृत्रिम

निर्माण किया

है।’’ पणिकर की Words and Symbols

श्रृंखला में

कोई ऐसा

दृश्यात्मक

विवरण नहीं है

जो इस तर्क को

सिद्ध कर सके।

पणिकर ने अपनी

धारणा और

अनुष्ठानिक

कला के पुनः

आविष्कारक

रूपों के

प्रयोग को

स्पष्ट करते

हैं, क्योंकि

उन्होंने इन

तान्त्रिक

प्रतीकों और लक्षणों

के विनियमन

में कोई

दार्शनिक

तर्क नहीं

जोड़ा है। जैसा

कि जी॰ आर॰

संतोष और

बीरेन डे ने

अपनी कृतियों

के माध्यम से

व्यक्त किया है।

वे पूर्ण रूप

से अपनी

कृतियों में

एक दृश्यात्मक

पुनरावेदन का

सृजन करते, जो

कि कलात्मक

प्रदर्शन और

संर्वद्धन को

सक्षम बनाता

है। इस उपागम

ने देश के

अन्य आधुनिक तन्त्र

कलाकारों को

विशिष्ट गौरव

प्रदान किया।

यह वह

विषयवस्तु, अर्थ

और प्रतीक हैं

जो पणिकर को

शब्द और कल्पना

के उपयोग से

पृथक करते

हैं।

यन्त्र

धार्मिक

लक्ष्यों की

प्राप्ति के

शक्ति विहीन

जादुई आरेख जो

मन्त्रों की

जप रीति कि

बाद पूर्ण

शक्तिशाली

होते हैं। जिस

प्रकार जी॰

आर॰ संतोष, बीरेन

डे या के॰ वी॰

हरिदसन के

चित्रों में

यान्त्रिक

मण्डल

दृष्टव्य

होते हैं। उसी

प्रकार पणिकर

के चित्रों

में इन आरेखों

का कोई सन्दर्भ

नहीं प्राप्त

होता है।

त्रिकोण, वर्ग, आयत

और मण्डलियों

की

सार्वभौमिक

मान्यता है और

उनके अननत

अन्तराल में

इन्हें ज्यामितीय

रूप में समूह

में देखा जा

सकता है। पणिकर

ज्यामितीय

आकारों का

प्रयोग करते

हैं परन्तु

तन्त्र से

किसी भी

प्रकार से सम्बद्ध

नहीं हैं, उनके

चित्रों में

आनन्द की

अनुभूति होती

है जो चित्रण

कि लिये अति

आवश्यक

तत्त्व है।

उनके चित्रों

में

त्रिभुजों का

प्रयोग उनकी

आकृतियों के

साथ क्रम

परिर्वतन

बनाने में

उनके अनुबन्धन

और तन्मयता को

आलेखन की

उल्लेखनीय बहुतयता

को उत्पन्न

करते हुये

किया गया है।

अन्तराल में

रंगों का

संयोजन लिंग

पर निर्मित शैवत्व

के चिन्ह एक

प्रबल

प्रतिध्वनि

या बिन्दु का

स्मरण कराते

हैं। यदि

लिपियों और

ज्यामितीय

आरेखों की परत

हटा दी जाये

तो रंगों का

संयोजन और

उनकी निकटता

इन कलाकारों

को प्रतिबिम्बित

करती है।’’

Swastika (2022)

Words and

Symbols के

श्रृंखला सांस्कृतिक

धरोहर व

वातावरण का एक

अमूर्त रूप

है। उनका सांकेतिक

विज्ञान उनकी

कार्यशैली का

एक अभिन्न भाग

था। जिसमें

भारतीय रूप और

क्षेत्रीय प्रबलता

के अनेक

उदाहरण

विशिष्ट

उद्देश्य के लिये

सांस्कृतिक

संकेतों को

प्रभावित

करने के लिये

व्यक्तिपरकता

का

विशेषाधिकार

अभिव्यक्त

किया। पणिकर

के इस दृश्य

व्याकरण का आविष्कार

उनकी

अनौपचारिकता

और

सौन्दर्यशास्त्र

के अस्तित्व

के लिये सबसे

महत्वपूर्ण

था। यह वह

शैली है

जिसमें

उन्होंने

जीवनपर्यन्त

कार्य किया।

उनकी रचनाओं

का मुख्य व

मौन रूप

स्थानिक रंग

संगठन था, सारणी

की विधितवत

व्यवस्था, अन्तरंग

से जुड़ने वाला

संवेदनशील

(ऐन्द्रिय) विज्ञान

जो कि उनकी

तूलिका की

अपरिपक्व

शैली थी। जलीय

जीवन,

कपि,

कुकुर,

पक्षी,

पेड़,

नदी,

मछली और सर्प

के अंकन का

रुचिकर

प्रतिरूपों की

आरेखों से

पणिकर ने अपनी

रचनाओं की

रैखिकता को

बढ़ाया। पणिकर

की

अपरिर्वतनीय

रूपों की शब्दावली, एक

अतिशय

चित्रमय

अन्तराल में

वितरित हुई जिसने

चित्र की समतल

धरातल की

द्विआयामियता

में वृद्धि

की।

त्रिआयामी

भ्रम को

समाप्त किया।

पणिकर शैली

सेज़ान और

घनवाद से

व्युत्पन्न एक

मूल शब्दावली

है जो भारतीय

लघुचित्रों

के

संरचनात्मक

अन्तराल

विभाजन के

नियमों के साथ

सम्बद्ध है।

अन्ततः पणिकर

ने इस अलंकृत प्रतिरूपों

को प्राप्त

किया,

जो एक ऐसी पहल

थी जिसने

उन्हें

विभिन्न

प्रयोगों के

माध्यम से

अग्रसर किया

और आधुनिकता

के साथ अपनी

भारतीय भावना

को आधुनिकीरण

से समाप्त

करने का

प्रयास किया।

पणिकर की Words and Symbols

श्रृंखला एक

वैचारिक

प्रतिमान को

प्रबिम्बित

करती है

परन्तु आपने

इस की

अद्वितीय छवि

को लुप्त नहीं

किया। Varma (2005)

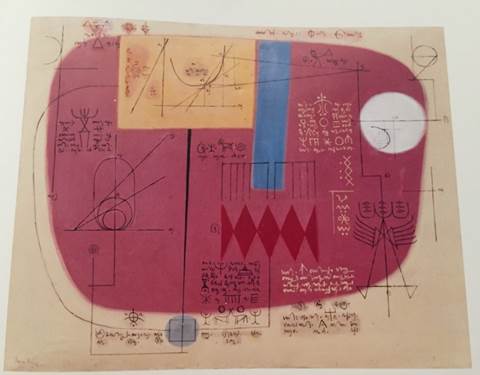

Figure 5

|

Figure 5 Artist- K.C.S. Paniker, Year- 1971, Title- Geometrical Order, Medium- Oil on Canvas, Size- 73x60in, Collection- Paniker Museum, Thiruvananthpuram |

पणिकर की

समीक्षा एक

प्रयोगात्मक

कलाकार के रूप

में करनी

चाहिये,

जो एक

प्रयोगात्मक

चरण से दूसरे

प्रयोगात्मक

चरण की तरफ

स्थाननन्तरित

होते हैं।

पणिकर ने यह

स्थानान्तरण Words and Symbol

श्रृंखला में

किया।

तन्त्र

शास्त्र और

तान्त्रिक

कला उपयुक्त प्रतीकों

में त्रिकोण

का अत्यन्त

महत्वपूर्ण

स्थान है।

सृष्टि की

विकास

प्रक्रिया

तान्त्रिक

दृष्टिकोण के

अनुसार

मूलभूत

चितशक्ति या

चेतना तत्त्व

की

क्रियाशीलता

का प्रकटीकरण

त्रिभुज

द्वारा किया

जाता है।

तन्त्र मतानुसार

बिन्दु ही

सृष्टि विकास

क्रम में त्रिभुज

का रूप ग्रहण

करता है। शब्द, रूप

और शक्ति ये

तीन बिन्दु

मिलकर

त्रिकोण का रूप

धारण करते

हैं।

तन्त्र के

अनुसार

अधोमुखी

त्रिकोण योनि अर्थात्

मातृशक्ति का

प्रतीक है।

ऊध्र्वमुखी

त्रिभुज

पुरुषत्व का

प्रतीक है।

त्रिकोण को

सम्पूर्ण

मानव के रहस्य

का प्रतीक

माना जाता है।

शक्ति व

पुरुष

त्रिकोण जब एक

दुसरे के साथ

संयुक्त होते

हैं तो उनका

रूप

पंचकोणात्मक

तारे का

स्वरूप बनता

है जिसके पांच

बिन्दु पंच

महाभूतों के

द्योतक माने

जाते हैं।

पुरुष व शक्ति

के दो

त्रिकोणों का

एक अन्य

संयुक्त रूप

का प्रकटीकरण

षट्कोण रूप

में होता है।

जो शक्ति क्रम

की दृष्टि से

शक्ति के

सक्रिय

अर्थात् राजसिक

स्वरूप का

द्योतक है।

तान्त्रिक

प्रतीक

शास्त्र में

सृष्टि प्रक्रिया

बिन्दु के

आत्म-प्रसार

का क्रम

त्रिकोण के

पश्चात्

वृत्त और

चतुर्भुज के

रूप में अटल

रूप लेती है।

यन्त्र

निर्माण

प्रक्रिया में

वाह्य आवरण की

सीमा का अंकन

चतुष्कोण के

सिद्धान्त पर

ही सर्वत्र

आधारित दिखाई

देता है। षट्चक्रों

में

चतुस्श्त्र

या चतुष्कोण

का आकार

मूलाधार चक्र

को व्यक्त

करने के लिये

प्रयुक्त

होता है। इसे

सबसे स्थूल

पंचभूतों में से

पृथ्वी

तत्त्व का

प्रतीक माना

गया है। कोणीय

चतुर्भुज

स्त्रीत्व का

प्रतीक माना

जाता है।

शोभा

ब्रूटा के

अनुसार ‘अगर

आप सच्चे मन

से चित्रण कर

रहे हैं तो

कहीं न कहीं

आपके हृदय के

समीप होती

है।’ एक

चित्रकार के

रूप में शोभा

जब रंगों और

प्रकाश के साथ

क्रीड़ा करती

हैं तब अनेक

प्रकार के ऐसे

आकार स्वयं ही

प्रकट होने लगते

हैं जो जीवन

के विभिन्न

स्तरों और

अनुभवों को

व्यक्त करते

हैं। शोभा ने

प्रकृति के

विभिन्न

रूपों,

जीवन के

विभिन्न

स्तरों

मनःस्थिति और

भावनाओं को

चित्रित किया

है। अनुभूतिक

रेखाओं द्वारा

आभासीय

आकारों का

अंकन किया है।

जिनमें पर्याप्त

कम्पन्न और

जीवन्तता

दिखायी देती है।

चित्रकला

स्वयं के खोज की

एक चमत्कारिक

प्रक्रिया

है। एक कलाकार

चित्र

निर्माण के

लिये अपनी

कल्पनाओं को

रंगों के

माध्यम से

धरातल पर

उड़ेलकर उससे

निर्मित आकारों

में अन्र्तमन

के मौलिक रूप

की खोज करतें

हैं। रेखा का

स्वभाव रूप

निर्माणक है।

जिसके लिये

आवश्यक नहीं

है कि तूलिका

के सख्त व कठोर

आघातों

द्वारा रेखा व

आकृति का

निर्माण किया

जाये।

Figure 6

|

Figure 6 Artist-K.C.S. Paniker, Year- 1968, Title- Words and Symbols on Reverse, Medium- Oil on Canvas, Size- 68.6x87.4in |

चित्रण

करने के लिये

ध्यानमग्न

होना आवश्यक है।

यदि आपका मन

एकाग्र नहीं

है तो चित्र

कभी भी सत्य

के समीप नहीं

होगा। कोई भी

कृति विभत्स

नहीं होती है

वरन् सत्य का

दर्पण होती

है। चित्रों

के मध्य

केन्द्र

बिन्दु का

अंकन करना शोभा

की कला शैली

की विशेषता

है। केन्द्र

बिन्दु को

ध्यान,

योग,

शान्ति व

मुद्रा से

सम्बद्ध कर के

चित्र में स्थान

प्रदान करती

हैं। चित्रों

में केन्द्र

बिन्दु आज्ञा

चक्र या आत्म

बिन्दु का

प्रतीक है।

आपने चित्रण

को आत्म

संतुष्टि का

मार्ग माना जो

कि आपको

स्वतन्त्रता

प्रदान करता

है। अत्यन्त

अर्थपूर्ण और

कलात्मक अवधारणा

की दीर्घ

कालिक खोज ने

शोभा की

चित्रण शैली, विषय

और माध्यम में

अनेक

परिवर्तनों

का अनुभव किया

है।

Figure 7

|

Figure 7 Artist- Shobha Broota, Year- 1989, Title- Untitled, Medium- Dry Pastel, Size- 18x11in |

शोभा ने

अत्यन्त

विचित्र रूप

में मानव

आकृतियों, पक्षियों, पशुओं, प्रकृति

के विभिन्न

तत्त्वों

जैसे- पृथ्वी, जल, वायु

तथा अग्नि आदि

का अंकन किया

है।

एक कलाकार

के मन में जो

होता है वह

उसे चित्र के

रूप में

उकेरता है।

उसमें कुछ भी

गलत या सही, शील

या अश्लील

नहीं होता है।

यह तो बस उस

कलाकार के

मनोभावों

प्रत्यक्ष

रूप है।

वक्रीय रेखाओं

द्वारा समतल

भूमि में वायु

के प्रवाह को अंकित

करती हैं।

चित्रतल को

कोमल तूलिका

घातों द्वारा

लयात्मक व

सजीव रूप दिया

है। चित्रों

में योग साधना

के

प्रारम्भिक

तत्त्व चिन्तन

और अन्तरिम

लक्ष्य मोक्ष

को कुण्डलिनि

तथा बिन्दु के

माध्यम से

प्रस्तुत

किया है। कृतियों

में मुख्यतः

त्रिभुज, वृत्त, एक

पुंजीय

रेखायें, कुण्डलिनी

तथा

अर्धवृत्त

आदि का अंकन

किया है।

नव-तान्त्रिक

शैली की कृतियों

में ध्यान, विचार

और चिन्तन को

महत्वपूर्ण

स्थान दिया है।

Figure 8

|

Figure 8 Artist- Shobha Broota, Year- 2004, Title- Untitled, Medium- Oil on canvas, Size- 24x36in |

एक कलाकार

अपने

अद्वितीय

सौन्दर्य

योगदान से

समाज को

समृद्ध करता

है। अतः शोभा

यह आशा करती

हैं कि समाज

अपनी

रचनात्मक

इच्छा की

पूर्ति के

लिये कलाकार

को पर्याप्त

सहयोग प्रदान

करे। दर्शक को

किसी कलाकार

से उसके

चित्रों की व्याख्या

की आशा नहीं

करनी चाहिये

क्योंकि चित्र

कलाकार की

दृश्य भाषा

है। प्रत्येक

कलाकार की

भिन्न भाषा

होती है जो

उसकी स्वयं की

धारणा और जीवन

में अनुभवों

के लिये

अद्वितीय प्रतिक्रिया

है। दर्शक को

कलाकार के विचारों

का सम्मान

करना चाहिये।

किसी

कलावस्तु में

सत्यानुभूति

के लिए प्रत्यक्षीकरण

की आवश्यकता

नहीं है, क्योंकि

समस्त आकार या

आकृतियां, जो

हमारे

दृष्टिपथ में

आती रहती हैं

उनको अन्तस्

में संग्रह

करके रखना

असम्भव है।

अतः वस्तुओं

के

अन्तर्साक्ष्यों

को ग्रहण करने

की आवश्यकता

है। किसी

प्रतिमा या

चित्र के

निर्माण में

मूलवस्तु के

अविकल अंकन ही

सत्य के समावेश

की परख रही

हैं वरन्

बहुधा ऐसा भी

होता है कि

विशिष्ट

प्रतीकों तथा

संकेतों

द्वारा आकारों

और रंगों के

प्रभाव से

कलाकृति

द्वारा दर्शक

के मन में

अपेक्षित

भावों को

उत्प्रेरित

किया जा सकता

है और उनसे

रसानुभूति की

जा सकती है।

आधुनिक

तंत्र

चित्रकारों

के चित्रों

में प्रयुक्त

प्रतीकों का

कलात्मक

अध्ध्यन की एक

गूढ़ जानकारी

प्राप्त होती

है। विशेष रूप

से एस. एच. रज़ा, के.

सी. एस. पणिकर, जी.

आर. संतोष और

शोभा ब्रूटा

जैसे प्रमुख

तंत्र

कलाकारों के

चित्रों का

अध्ययन किया।

इन कलाकारों

ने अपने

चित्रों में

प्रतीकों का

उच्चतम स्तर

में

प्रदर्शित

किया है और इन

प्रतीकों के

माध्यम से वे

अपनी

विचारधारा, आत्म-प्रतिबिंब

और

संस्कृति को

सफलतापूर्वक

व्यक्त किया

है। (Broota, S. personal

communication, 2016, May)

रज़ा, पणिकर, जी.

आर. संतोष और

ब्रूटा जैसे

चित्रकारों

ने विभिन्न

प्रतीकों का

प्रयोग किया

है- जैसे कि योग-योगिनी, पंच

तत्व,

सप्त चक्र, कुण्डिलिनी, ज्यामितीय

रूपाकार आदि।

इन प्रतीकों

का प्रयोग न

केवल एक

अद्भुत दृश्य

सृजन करने में

सहायता

प्रदान करता

है, बल्कि

यह उनके

चित्रों को एक

प्रभावयुक्त

भावनात्मक और

धार्मिक

संदेश से भर

देता है। ये चित्रकार

अपने चित्रों

में तंत्र कला

की परंपरा और

मूल्यों का

अभिवादन करते

हैं, और

उन्हें

आधुनिकता के

साथ सम्बद्ध

करके एक अद्भुत

व सृजनात्मक

अभिव्यक्ति

को प्रकट करते

हैं।

आधुनिक

तंत्र कला के

चित्रकारों

के चित्रों में

प्रयुक्त

प्रतीकों के

प्रति एक नई

दृष्टिकोण

प्रदान करते

हैं, जो

इन

चित्रकारों

की कला के

प्रति और उनके

उद्देश्यों

के प्रति गहन

भावना से

प्रेरित कराता

है। इन

कलाकारों के

द्वारा उपयोग

किए गए प्रतीक

हमें मानवीय

अस्तित्व, संबंध, और

आध्यात्मिकता

के

महत्वपूर्ण

पहलुओं को समझने

में सहायता

करते हैं। (Raza, S.H.

personal communication, 2015, May 20)

अंततः, इस

शोध पत्र के

माध्यम से हम

स्पष्ट रूप से

देख सकते हैं

कि आधुनिक

तंत्र कला के

चित्रकारों

के चित्रों

में प्रयुक्त

प्रतीकों का

एक अद्भुत

प्रस्तुतीकरण

है, जो

कला संसार में

उनके समृद्ध

और विरक्त अभिव्यक्ति

का प्रतीक है।

इस शोध पत्र

के माध्यम से, हमने

स्पष्ट किया

है कि आधुनिक

तंत्र कलाकारों

के चित्रों

में उपयोग किए

जाने वाले

प्रतीकों की

कलात्मक

सराहना का

विश्लेषण

किया गया है।

हमने शोध के

दौरान एस. एच.

राजा,

के. सी. एस.

पानिकर,

और शोभा

भ्रूता के

चित्रों में

विभिन्न प्रतीकों

का पारंपरिक

और आधुनिक

अर्थ समझा है।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Agrawal, V. S. (1964). The While Flage of India, Varanasi.

Apte, S. (n.d.). “Ancient Forms, Modern Forms”, The Art News Magazine of India, 2(2), Mumbai: Art India Publishing Company Private Ltd.

Chouhan, S. K. (2018). An Introduction to Saptachakra in Yogavasistha (yogavaasishth mein saptachakr ek parichay). International Journal of Sanskrit Research, 4(4), 15-17.

Kapoor, S. (2002). Encyclopaedia of Indian Heritage, Vol. 87 Symbolism and Hindu Workship, Cosmo Publications.

Krishnan, S. A. (1987). “Matter and Spirit”, Editional, Lalti Kala Contemporary No. 34, New Delhi Lalit Kala Akademi.

Mishra, R. N. (1996). Symbols in Tantra Art (A Study with Special Reference to Their Design), National Institute for Research in Art and Religion (tantr kala mein prateek (unakee rooparekha ke vishesh sandarbh mein ek adhyayan), raashtreey kala evan dharm shodh sansthaan), Varanasi.

Mookerjee, A. (1982). Kundalini the Arousal of the Inner Energy. Thames and Hudson Ltd. London.

Mookherji, A., & Khanna, M. (1977). The Tantric Way. Vikas Publishing House, Delhi.

Shastri, D. (1976). Tantra Sidhant Aur Sadhana. Smriti Prakashan.

Swastika (2022). Everything About Swastik Symbol. Rudra Centre.

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhKosh 2023. All Rights Reserved.