ShodhKosh: Journal of Visual and Performing ArtsISSN (Online): 2582-7472

|

|

A relentless truth-seeker cinematographer: K.K. Mahajan

एक अथक सत्य-साधक सिनेमॅटोग्राफर: के.के.महाजन

Dr. Shrikant Singh 1 ![]()

![]() ,

Ashish Madhukar Bhawalkar 2

,

Ashish Madhukar Bhawalkar 2![]()

![]()

1 Head of Department,

Department of Electronic Media, Makhanlal Chaturvedi

National University of Journalism and Communication, Bhopal, (M.P), India

2 Research Scholar, Department of

Electronic Media, Makhanlal Chaturvedi National

University of Journalism and Communication, Bhopal, (M.P), India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: In India, the period between 1968–1975 assumes a special significance in

terms of efforts to develop a new aesthetic in filming style and cinematic

language. A new kind of cinema suddenly

emerges from a government initiative in the form of 'The Film Finance

Corporation. The plan did not have the attractiveness of substantial

financial support for film production and therefore did not have much appeal

to established directors, actors, and technicians of mainstream cinema. But

this new platform attracted experimental trends and budding filmmakers and

technicians from film institutes as it did not have the burden of making

money from films. This new wave that emerged in

Indian cinema gave ample opportunities to the educated youth in the

filmmaking field. Poona Film Institute's newly passed out cinematographer

K.K. Mahajan got ample opportunity to cinematograph most of the film’s

representative of the new wave that emerged from this innovation. Inspired by

the Italian neorealism and French poetic realism, some of the major films

that established their original cinematic identity were ‘Sara Akash’ (1969)

with director Basu Chatterjee, ‘Uski

Roti’ (1970) with director Mani Kaul, ‘Maya Darpan’ (1972) with Kumar Sahani and in ‘Chorus’ (1974) with director Mrinal Sen,

K.K. Mahajan developed a new style of filming by forming creative

partnerships with a variety of directors. This research paper attempts to

find out the distinctive contribution of KK Mahajan as an "Auteur"

in the use and development of cinematic language through textual analysis of

the National Award-winning film ‘Sara Akash’ (1969) for Cinematography. Hindi: फ़िल्मांकन-शैली

की दृष्टि से

एक नया

सौंदर्यबोध

और सिनेमाई

भाषा विन्यास

को विकसित

करने के

प्रयासों की

दृष्टि से भारत

में 1968-1975 के

बीच का

कालखंड एक

विशेष महत्व

रखता है। ‘फ़िल्म

वित्त निगम’

के रूप में एक

सरकारी पहल

से एक नए तरह

का सिनेमा

अचानक उभरने

लगता हैं। इस योजना

में फ़िल्म

निर्माण के

लिए भरपूर

वित्तीय

सहयोग का

आकर्षण नहीं

था अतः

मुख्यधारा

के सिनेमा के

स्थापित निर्देशकों, अभिनेताओं

और

तकनीशियनों

के लिए कुछ

खास नहीं था।

किन्तु इस नए

मंच ने

प्रयोगशील

प्रवृत्ति

और फिल्म

संस्थानों

से निकले

नवोदित फ़िल्मकारों

एवं

तकनीशियनों

को आकर्षित किया

क्योंकि

इसमें

फिल्मों से

पैसे कमा कर देने

का बोझ भी

नहीं था।

भारतीय

सिनेमा में

उभरी इस नई

लहर ने फ़िल्म

निर्माण

विधा के

शिक्षित

युवाओं को

भरपूर मौके

दिए। पूना

फ़िल्म संस्थान

के नए-नए ही

निकले

सिनेमेटोग्राफर

के.के.महाजन

को इसी

नवाचार से

उभरी नई लहर

की प्रतिनिधि

अधिकांश

फिल्मों की

सिनेमेटोग्राफ़ी

का भरपूर

मौका मिला।

इतालवी

नव-यथार्थवाद

और फ्रेंच

काव्यात्मक

यथार्थवाद

से प्रेरित

किन्तु अपनी

मौलिक

सिनेमाई

पहचान

स्थापित करने

वाली कुछ

प्रमुख

फिल्मों

जैसे

निर्देशक

बासु चटर्जी

के साथ ‘सारा

आकाश’ (1969), निर्देशक

मणि कौल के

साथ ‘उसकी

रोटी’ (1970), कुमार

साहनी के साथ

‘माया दर्पण’ (1972) और निर्देशक

मृणाल सेन के

साथ ‘कोरस’ (1974) में, के.के.

महाजन ने

विविध

निर्देशकों

के साथ रचनात्मक

साझेदारी

करते हुए

फ़िल्मांकन

की नई शैली

विकसित की।

यह शोधपत्र

सिनेमॅटोग्राफी

का राष्ट्रीय

पुरस्कार

प्राप्त

फ़िल्म ‘सारा

आकाश’ (1969) के

पाठ्य

विश्लेषण

द्वारा

सिनेमाई

भाषा के उपयोग

एवं विकास

में

के.के.महाजन

के एक “ओतर“ के रूप

में विशिष्ठ

योगदान को

जानने का

प्रयास करता

हैं। |

|||

|

Received 20 May 2022 Accepted 13 June 2022 Published 20 June 2022 Corresponding Author Ashish

Madhukar Bhawalkar, ashishbhawalkar.in@gmail.com DOI 10.29121/shodhkosh.v3.i1.2022.137 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2022 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Cinematic Language, Cinematography, New Wave Cinema,

Parallel Cinema, सिनेमाई

भाषा, सिनेमॅटोग्राफी, नई लहर का

सिनेमा, समांतर

सिनेमा |

|||

1. प्रस्तावना

वर्ष 1945

में द्वितीय

विश्वयुद्ध

की समाप्ति के

बाद समस्त

विश्व में

राजनीतिक, सामाजिक

एवं

व्यापारिक

उथल-पुथल का

दौर था। सिनेमा

जगत भी एक

बहुत बड़े

संक्रमण दौर

से गुजर रहा

था। युद्ध के

बाद फ्रांस

में जो

फिल्में बननी शुरू

हुईं उनमें

पूरी तरह से

व्यावसायिकता

हावी थी।

सिनेमा को

बढ़ावा देने

वाली सरकारी

एजेंसियां भी

सिर्फ़

उन्हीं

निर्देशकों

को पैसा दे

रही थी जिनका

पहले से इस

क्षेत्र में

बड़ा नाम हो।

परिणामस्वरूप

नई सोच के साथ

आने वाले युवा

निर्देशकों

को उभरने का

कोई मौक़ा नहीं

मिल पा रहा

था। तब मौजूदा

व्यवस्थाओं

के समानांतर

युवा

फ्रांसिसी

निर्देशकों

ने व्यावसायिक

और निश्चित

कथानक वाली

फिल्मों के

विरोध में

आंदोलन

प्रारंभ करते

हुए एक नयी

राह निकाली और

सिनेमा में

तरह-तरह के नए

प्रयोग कर अपनी

आर्थिक तंगी

का रचनात्मक

समाधान

निकालते हुए

एक नई लहर

पैदा कर दी

जिसकी सुनामी

ने सारे विश्व

के सिनेमा को

प्रभावित

किया। इस आंदोलन

ने कला की

धंधेबाज़ी पर

सवाल खड़े कर

दिए।

भारत

में भी कुछ

इसी तरह की

परिस्थितियाँ

मौजूद थी। इसी

कालखंड में

कुछ फ़िल्मों

की अपार सफलता

के बाद नियत

वेतन पर कार्य

करने वाले

कलाकार

स्वतंत्र रूप

से कार्य करने

लगे, तकनीशियनों

ने भी जल्द ही

उनका अनुसरण

किया जिसके

फलस्वरूप

सार्थक

सिनेमा

हितैषी स्टूडियो

प्रणाली ढ़हने

लगी। सिनेमा

में कलात्मक एवं

वैचारिक

अभिव्यक्ति

के लिए

समर्पित बहुत से

प्रतिभावान

फ़िल्मकार इस

नई व्यवस्था

के साथ तालमेल

बैठा नहीं

पाए।

रतनोत्तम

सेनगुप्ता

लिखते हैं, “1948

हमारी फिल्म

संस्कृति में

बदलाव का वर्ष

रहा। कुछ

फ़िल्मों की

अपार सफलता से

कुछ ऐसे लोगों

को फिल्म

निर्माण में

धन लगाने की

प्रेरणा मिली

जिनके पास

अघोषित काला

धन था। यद्यपि

ऐसे लोगों के

लिए फिल्म

निर्माण यदि

पूरी तरह

सट्टेबाजी

नहीं थी तो भी

वह व्यापार का

एक अच्छा

जरिया अवश्य

थी। उसके आगमन

के साथ ही

फिल्म

निर्माण बजट

तेजी से बढ़ने

लगा।” Sengupta, R. (1995), 35

यद्यपि

वर्ष 1947 में

भारत की

स्वतंत्रता

प्राप्ति के

पश्चात अगले

दो दशक का

कालखंड

भारतीय सिनेमा

की गुणवत्ता

की दृष्टि से

सकारात्मक रहा

। जिसके चलते

यह कालखंड

भारतीय

सिनेमा का स्वर्ण

युग भी कहलाया।

भारतीय

सिनेमा पर

इतालवी

नव-यथार्थवाद

और फ्रेंच

काव्यात्मक

यथार्थवाद का

प्रभाव पड़ना 1940

और 1950 के दशक से

प्रारंभ हो

गया था।

सामाजिक

यथार्थवाद को

अपनाते हुए

चेतन आनंद की ‘नीचा

नगर’ (1946) ने कान

फिल्म समारोह

में ‘पाल्मडी’ओर’

सम्मान

प्राप्त किया

था। सत्यजित

रे ने विशेष

रूप से इतालवी

फ़िल्मकार विट्टोरियो

डे सिका की

‘बाइसिकल

थीव्स’ (1948) और फ्रेंच

फ़िल्मकार जीन

रेनोआयर की ‘द

रिवर’ (1951) के प्रभाव

के साथ-साथ

कलात्मक

भारतीय

रंगमंच तथा बंगाली

साहित्य के

प्रभाव को

अपनी पहली

फिल्म ’पाथेर

पांचाली’ (1955) पर

स्वीकार किया

है। किन्तु

सार्थक

सिनेमा की यह रफ्तार

धीमी थी। इस

दौर में भी

व्यावसायिक

और कला

फिल्मों का

कोई स्पष्ट

विभाजन नहीं

था। किन्तु

साठ के दशक

प्रारंभ

होते-होते

अधिकतर फिल्मों

का एकमात्र

लक्ष्य

सिर्फ़

अतिनाट्यवादी

अर्थात

मेलोड्रामाई

मनोरंजन

केंद्रित रह

गया था, क्योंकि

यह फार्मूला, फ़िल्म

निर्माण में

सुरक्षित

निवेश की

गारंटी सिद्ध

होने लगा।

फार्मूलाबद्धता

के वातावरण

में ऐसी

परिस्थितियां

पैदा हो गईं

जिसमें रचनाशीलता

व सिनेमाई

प्रयोगों के

लिए ज्यादा

जगह नहीं बची

थी। इसी दौरान

सिनेमा

संबंधी विश्वव्यापी

आंदोलनों ने

भी मुख्यधारा

में स्थान बना

चुके फार्मूलाबद्ध

सिनेमा के

विरुद्ध,

विचार

प्रवाहों को

प्रोत्साहित

किया। भारत में

तभी पुणे में

फिल्म

इंस्टीट्यूट

की शुरुआत हुई, जिसमें

भारतीय

नौजवानों ने

विश्व सिनेमा

से परिचय

प्राप्त

किया। ऋत्विक

घटक जैसे

फिल्मकारों

ने इन

नौजवानों को

प्रोत्साहित

किया। तभी

फिल्म फाइनेंस

कॉरपोरेशन

(बाद में

फिल्म विकास

निगम) बना,

जिसने

वैचारिक और

कलात्मक

फिल्मों को

आर्थिक मदद

दी। इस तरह

बनने वाले सिनेमा

की जन

लोकप्रियता

तो सुनिश्चित

नहीं थी

किन्तु इसने

सिनेमा के

वैचारिक

विस्तार के

साथ सिनेमा की

भाषा को

विकसित करने

में बड़ी

भूमिका निभाई।

सिनेमा

में हावी होती

फार्मूलाबद्धता

और व्यावसायिकता

से एक बहुत

बड़ा वर्ग

चिंतित भी था।

शासन ने भी इस

संबंध में

संज्ञान लेना

प्रारंभ कर

दिया । वर्ष 1951

में एस. के.

पाटिल फिल्म

इंक्वायरी

कमेटी की

रिपोर्ट की

अनुशंसाओं के

आधार पर

फिल्मकारों

को सार्थक

सिनेमा बनाने

के लिए

प्रेरित करने

के उद्देश्य

से हिंदी एवं

अन्य

प्रादेशिक

भाषाओं के

मूर्धन्य एवं

प्रतिष्ठित

लेखकों की

रचनाओं पर

आधारित कम बजट

की

श्वेत-श्याम

फिल्मों के

प्रस्ताव को

प्राथमिकता

देते हुए

फिल्म

संस्थानों या बाहर

के

प्रतिभाशाली

एवं होनहार

फिल्मकारों को

वित्तीय

सहायता के रूप

में ऋण

उपलब्ध कराने

की दृष्टि से

एक सरकारी पहल

से एक नए रचनात्मक

वातावरण होता

हैं, जिससे

एक नए तरह का

सिनेमा उभरने

लगता हैं। रतनोत्तम

सेनगुप्ता

लिखते हैं, “यदि

मुंबई के

एस.के. पाटिल

की अध्यक्षता

में गठित

चलचित्र जांच

समिति ने

पांचवें दशक

में विद्यमान

परिस्थितियों

का अध्ययन

करने के बाद

भारतीय

सिनेमा के

स्वस्थ विकास के

लिए कुछ

सिफारिशें

नहीं की होती

तो यह समानांतर

आंदोलन संभव

नहीं होता।” Sengupta, R. (1995), 32

समांतर

सिनेमा की

पहली लहर

नवजागरण की

भूमि बंगाल से

उठी थी।

सिनेमा के

इतिहास में

बंगला निर्देशक

मृणाल सेन की

फिल्म ‘भुवन

शोम’ (1968) को यह श्रेय

प्राप्त हुआ।

पूजा खिल्लन

लिखती हैं, समांतर

सिनेमा को

आलोचकों ने

‘नया सिनेमा’

की संज्ञा भी

दी है।

श्याम

बेनेगल भी इसे

सिनेमा में एक

नयी शुरुआत के

रूप में देखते

हैं और समांतर

सिनेमा को

‘नया सिनेमा’

कहना अधिक सटीक

समझते हैं , जिसमें

आजादी के बाद

के उभरते हुए

भारत की झलक

देने के

प्रेरणा

निहित थी।

फिल्म

समीक्षक

ब्रजेश्वर

मदान ‘सारा

आकाश’ से

हिंदी में नये

सिनेमा की

शुरुआत मानते

है। khillan (2012), 01

प्रसिद्ध

सिनेमा चिंतक

इरा भास्कर भी

अपने निबंध के

शीर्षक में

भारतीय

सिनेमा के इस

बदलाव को न्यू

वैव से ही

संबोधित करती

हैं। यह शोध ‘न्यू

वैव’ के

हिन्दी

अनुवाद ‘नई

लहर’ को स्वीकार

करते हुए

अग्रसर हैं।

सरकार के

‘फ़िल्म वित्त

निगम’ के

उत्साही

अध्यक्ष श्री

बी.के.करंजिया

के जोखिम भरे

साहसी

निर्णयों के फलस्वरूप

1969 में ’भारतीय सिनेमा

में नई लहर’ का

औपचारिक

शुभारंभ माना

जा सकता हैं।

फ़िल्म वित्त

निगम की नई

नीति से पुणे

फिल्म संस्थान

से तैयार

निर्देशक मणि

कौल को ‘उसकी

रोटी’ , बंगला

फिल्म

निर्माता

मृणाल सेन को

हिंदी में

उनकी पहली

फिल्म ‘भुवन

शोम’ के

लिए और नवोदित

फ़िल्मकार

बासु चटर्जी

को ‘सारा आकाश’

के लिए वित्त

उपलब्ध कराया

गया। इस तरह

इस नई लहर

अर्थात नए तरह

का सिनेमा

सामने आया, ऐसा

सिनेमा जो

बाजार में

पहले से मौजूद

परंपरागत

मनोरंजन

प्रधान

मेलोड्रामा

सिनेमा के सामने

खड़ा होने का

दुस्साहस कर

रहा था।

1.1. सिनेमा की नई लहर में के. के. महाजन का पदार्पण

के.के.महाजन

ने भारतीय

फिल्म और

टेलिविज़न संस्थान

पुणे में

प्रवेश लेकर

चलचित्रों के

साथ यात्रा

प्रारंभ की और

5 अगस्त, 1966 को

सिनेमॅटोग्राफी

में स्वर्ण

पदक प्राप्त

करते हुए अपने

दमदार इरादे

प्रकट कर दिए।

महाजन ने अपने

सहपाठी छात्र

कुमार साहनी

की डिप्लोमा

फिल्म ‘द ग्लास

पेन’ में

चलती

रेलगाड़ी में

एक दृश्य,

बगैर

ट्राइपॉड के

कैमरा केवल

हाथों में

पकड़कर

फिल्माया था।

इस दृश्य एवं

विपरीत

परिस्थितियों

में भी

रचनात्मकता

के प्रति

समर्पण से

प्रख्यात

फिल्मकार

मृणाल सेन

अत्यंत प्रभावित

थे और

उन्होंने

के.के.महाजन

को अपने साथ काम

करने का

प्रस्ताव

दिया। इस तरह

भुवनशोम के

साथ उनकी फीचर

फिल्मों की

यात्रा

प्रारंभ हुई।

एक

प्रमुख तथ्य

यहाँ

उल्लेखनीय

हैं कि, नई लहर की

प्रतिनिधि

अधिकांश

फिल्मों की

सिनेमॅटोग्राफी

का मौका के.के.

महाजन को

मिला। यह केवल

एक संयोग

मात्र नहीं है, बल्कि

सिनेमा के

वैचारिक

आंदोलनों की

गहराई से समझ

और

सिनेमॅटोग्राफी

के सभी तकनीकी

आयामों पर

मजबूती से पकड़

के कारण महाजन

ने विविध निर्देशकों

के साथ

रचनात्मक

साझेदारी

करते हुए

आर्थिक और तकनीकी

साधनों के

अभावों को

रचनात्मक

सृजन में बाधा

नहीं बनने

दिया बल्कि

उसे नई शैली

में विकसित कर

उसे अवसर में

बदल दिया।

2. शोधपत्र का उद्देश्य

भारतीय

सिनेमा की नई

लहर को

प्रभावी बनाने

में भारतीय

सिनेमॅटोग्राफर

के.के.महाजन

का क्या

रचनात्मक

योगदान था ?

2.1. शोध प्रश्न

1) भारतीय

सिनेमा में

न्यू वैव (नई

लहर) के आगमन का

सिनेमॅटोग्राफी

की तकनीकी

आधारभूत

संरचना,

वैचारिकी

एवं शैलीगत

विस्तार पर

क्या प्रभाव

पड़ा ?

2) सिनेमॅटोग्राफर

के.के.महाजन

को रचनाकर्म

के आयामों के

आधार पर एक

“ओतर“ के रूप

में पहचाना जा

सकता हैं ?

3. शोध प्रविधि

फिल्म

निर्देशकों

की पहचानने

योग्य शैली को

संदर्भित

करते हुए

एंड्रयू सरिस

द्वारा 1962 में

“नोट्स ऑन ओतर

थ्योरी” निबंध

में एक

अकादमिक सिद्धांत

प्रस्तुत

किया जो ‘ओतर

सिद्धांत‘ के

नाम से

प्रसिद्ध

हुआ। एंड्रयू

सरिस ने

संकेंद्रित

त्रि-वृत्तों

की संकल्पना

सामने रखते

हुए एक “ओतर“ के

रूप में

पहचाने जाने

के लिए एक

निर्देशक को

अपनी तकनीकी

दक्षता,

फिल्म

को देखने और

महसूस करने के

दौरान

व्यक्तिगत

शैली का

स्पष्ट आभास

और आंतरिक

अर्थ प्रकट

करने की योग्यता

के आधार पर

मूल्यांकन की

कसौटी सामने

रखी। कालांतर

में अन्य

फिल्म

सिद्धांतकारों

और

दार्शनिकों

जैसे बेरीज़

गौट और सी. पॉल

सेलर्स ने

निर्देशक की

केंद्रीयता

को नकारे बिना, फिल्म

निर्माण में

परस्पर

सहभागिता और

सामूहिक

रचनाकारिता

के महत्व के

बारे में बहस

में उपयोगी

योगदान दिया, जिसे

सहभागिता

सिद्धांत के

नाम से जाना

जाता हैं।

यह

शोध, सहभागिता

सिद्धांत के

नजरियें से

सिनेमैटोग्राफर

के.के.महाजन

के रचनाकर्म

का एंड्रयू सरिस

के सुझाए ओतर

सिद्धांत के

तीन मापदंडो

के अनुरूप, मिज़ानसेन

और मिज़ान-शॉट

के तत्वों से

प्रकट होती

सिनेमाई भाषा

का दृश्य पाठ

के विश्लेषण

के आधार पर

सिनेमैटोग्राफर

की एक रचनाकार

के रूप में

पहचान की

संभावनाओं को

सामने लाने का

प्रयास करता

हैं।

शोध

कार्य हेतु

प्राथमिक

आंकड़ों के

संग्रह हेतु

सोउद्देश्य

नमूना चयन

पद्धति के

अनुसार के.के.

महाजन की

सिनेमॅटोग्राफी

के राष्ट्रीय

पुरस्कार

प्राप्त सभी

चार फ़िल्मों

में से प्रथम

फ़िल्म ‘सारा

आकाश’ (1969) का चयन

करते हुए

सिनेमॅटोग्राफी

की एक विशिष्ट

शैली स्थापित

करने में मदद

करने वाले

शैलीगत

तकनीकी

तत्वों का

दृश्य-दर-दृश्य

अध्ययन,

पाठ्य

विश्लेषण

द्वारा किया

गया हैं।

भारतीय

सिनेमैटोग्राफी

शैली के

विश्लेषण के

लिए, इस

अध्ययन में

मिज़ान-सेन के

महत्वपूर्ण

तत्व प्रकाश

व्यवस्था का

ही चयन किया

गया क्योंकि इस

तत्व पर

सिनेमेटोग्राफर

का स्वतंत्र

नियंत्रण

रहता हैं।

संपादन और

ध्वनि इस अध्ययन

का केंद्र

बिंदु नहीं

हैं, अतः

इन्हें

अध्ययन में

शामिल नहीं

किया गया हैं।

जॉन कॉघी ओतर

नीति को

मिज़ान-सेन से

जोड़ते हैं साथ

ही साथ

मिज़ान-शॉट की

अवधारणा को भी

अपने उद्धरण

में समाहित

करते हुए कहते

हैं: ओतर उस

सामग्री को

बदल देता है

जो उसे दी गई

है; ओतर

फिल्म के

दृश्य के

स्वभाव में, कैमरा

मूवमेंट में, कैमरा

प्लेसमेंट

में, शॉट

से शॉट तक की

गति में

अर्थात

मिज़ान-सेन में

अपनी

वैयक्तिकता

को लिखता है।

द्वितीयक

आंकड़ों का

संग्रह

के.के.महाजन

के पूर्व में

लिए जा चुके

व्यक्तिगत साक्षात्कार

एवं अन्य

प्रकाशित एवं

अप्रकाशित

दस्तावेजों

के अध्ययन

द्वारा किया

गया हैं। इस

विश्लेषण में

प्रयुक्त

प्रत्येक ’स्थिर

छायाचित्र’

संबंधित

फिल्मों की

डीवीडी से प्राप्त

किया गया है

और वास्तविक

फ़िल्म फ़ुटेज

की एक फ्रेम

के अभिमुखता

अनुपात का

सटीक रूप से

प्रतिनिधित्व

नहीं करता

हैं।

4. संकलित तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या

4.1. के. के. महाजन की तकनीकी सक्षमता (technical competence)

के.के.महाजन

को कॅरियर के

प्रारंभ से ही

अत्यंत

प्रतिभाशाली

निर्देशकों

के साथ कार्य

करने का अवसर

मिला। उनकी

पहली फीचर

फ़िल्म ‘भुवनशोंम’

के निर्देशक

मृणाल सेन तो 1968

में अरुण कौल

के साथ

“मैनिफ़ेस्टो

ऑफ़ द न्यू

सिनेमा

मूवमेंट” शीर्षक

से चर्चित

नीति-घोषपत्र

जारी कर चुके

थे। अतः महाजन

के लिए

वैचारिक

स्पष्टता के

साथ

फ़िल्मांकन का

मार्ग

प्रशस्त था।

इस नीति-घोषपत्र

के अनुसार

“नया सिनेमा

किसी एक फिल्म

के लिए “एक

हस्ताक्षर के

साथ खड़ा है।“

नया सिनेमा

खुद को उसी

प्रकार “सत्य“

की एक निर्मम खोज

में समर्पित

करता है जिस

प्रकार एक

व्यक्तिगत

कलाकार देखता

है।” Kaul et al. (2014) ‘सारा

आकाश’ के

निर्देशक

बासु चटर्जी

यथार्थवादी

मिज़ानसेन, संपादन, ध्वनि, मोंताज, फ्लैशबैक, फ्लैश-फॉरवर्ड

के साथ कथा की

रचनात्मक संभावनाओं

के साथ प्रयोग

कर रहे थे,

साथ

ही साथ के.के. महाजन

लगातार

यथार्थवादी

प्रकाश

व्यवस्था, हैंडहेल्ड

कैमरावर्क, पेंडुलम

स्विंग शॉट्स, क्लोज़अप

के प्रभावी

उपयोग के साथ

अन्य शॉट-स्केल, शॉट-ऐंगल

के यथायोग्य

स्थान पर

उपयोग करते हुए

प्लैनिमेट्रिक

फ्रेमिंग, फ्रीज

फ्रेम, इत्यादी

के

अनुप्रयोगों

से फ़िल्मांकन

की नवीन

शैलियों को

उजागर कर रहे

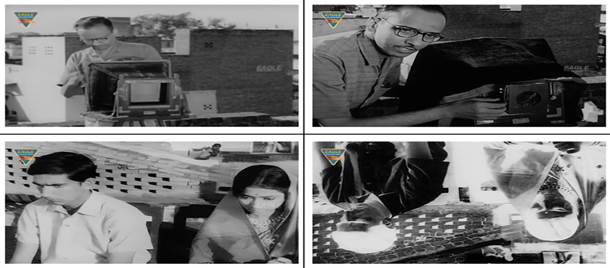

थे। चित्र 1

चित्र 1

|

चित्र 1 यथायोग्य

स्थान पर

कैमरे के उपयोग से

विविध

चरित्रों की

मनःस्थितियों

एवं अनुभूतियों

का सूक्ष्म

चित्रण Source Chatterjee (1969) |

फ़िल्म

के कथानक एवं

विमर्श को आगे

बढ़ाने के लिए

सिनेमाई भाषा

के रचनात्मक

विन्यास जैसे

जाग्रत

स्वप्न,

फ्लैशबैक, फ्लैश-फॉरवर्ड, इत्यादि

का सशक्त एवं

सफल उपयोग

बासु चटर्जी एवं

के.के. महाजन

की सहभागिता

से देखने को

मिलता हैं। चित्र 2

चित्र 2

|

चित्र 2 जाग्रत

स्वप्न, फ्लैशबैक

एवं

फ्लैश-फॉरवर्ड

का उपयोग Source Chatterjee (1969) |

सच्ची

घटना से

प्रेरित

उपन्यास पर

आधारित फ़िल्म

के कथानक के

अनुसार

यथार्थवादी

मिज़ानसेन की

कल्पना को

साकार करने के

लिए आगरा में

राजा की मंडी

क्षेत्र में

उपन्यासकार

राजेंद्र

यादव के ही घर

को बने बनाये

तैयार सेट की

तरह उपयोग

करने के

निर्देशक

बासु चटर्जी

की संकल्पना

को

के.के.महाजन

ने बखूबी

साकार किया।

लोकेशन में

खिड़कियों से उपलब्ध

भरपूर

प्राकृतिक

प्रकाश का

उपयोग का कोई

भी मौका गवाएं

बगैर केवल कुछ

ही दृश्यों में

सामान्य

प्रकार के

बल्ब से

निर्मित

सिर्फ कुछ

फोटोफ्लड़ के

साथ पूरी

फिल्म को शूट

किया। चित्र 3

चित्र 3

|

चित्र 3 सामान्य

मध्यमवर्गीय

पारिवारिक

परिवेश के साधारण

तत्वों का

असाधारण

दृश्य

संयोजन Source Chatterjee

(1969) |

4.2. के. के. महाजन की “व्यक्तिगत शैली” (personal style)

हालांकि

सारा आकाश

के.के.महाजन

की दूसरी ही

फ़िल्म थी

किन्तु उनकी

“व्यक्तिगत

शैली” के

संकेत देखे जा

सकते हैं।

पहली फीचर

फ़िल्म ‘भुवनशोंम’

एवं दूसरी

फ़िल्म सारा

आकाश फ़िल्म की

ओपनिंग-क्रेडिट

की दृश्यावली

के नवाचारी प्रस्तुतीकरण

में उनकी

“व्यक्तिगत

शैली” झलकती

हैं। भारतीय

फ़िल्म जगत को

हैंडहेल्ड

कैमरावर्क और

ज़ूम लेंस की

असीम

संभावनाओं से

के.के.महाजन

ने ही अवगत

कराया। चित्र 4

चित्र 4

|

चित्र 4 'सारा

आकाश' फ़िल्म

की

ओपनिंग-क्रेडिट

की दृश्यावली Source Chatterjee (1969) |

4.3. के. के. महाजन द्वारा प्रगट “अंतर्निहित अर्थ” (interior meaning)

विवाह

समारोह

सम्पन्न होने

के बाद

परिजनों के ग्रुप-फोटो

का प्रसंग

अंतर्निहित

अर्थ की दृष्टि

से अत्यंत

महत्वपूर्ण

हैं।

फोटोग्राफर

फिल्ड कैमरे

को काले कपड़ें

से ढ़कते हुए

मिल्की ग्लॉस

पर बनने वाले

उल्टे

प्रतिबिम्ब

को देखकर फोकस

करते नजर आते

है। उलटी

नेगेटिव इमेज

का उपयोग करते

हुए

के.के.महाजन

अपने दर्शकों

को संकेत देते

है कि, मुस्कुराते

हुए चेहरों के

पीछे कुछ ना

कुछ असंतोष

व्याप्त है। चित्र 5

चित्र 5

|

चित्र 5 परिजनों

के

ग्रुप-फोटो

का प्रसंग Source Chatterjee

(1969) |

समर

के जीवन की

उधेड़बुन,

पल

प्रतिपल बनते

बिगड़ते

विचारों का

झंझावात सिनेमाई

भाषा की मदद

से पर्दे पर

प्रदर्शित करना

चुनौतीपूर्ण

कार्य था।

के.के.महाजन

ने गतिशील

टेबल पंखे के

रचनात्मक

संयोजन से

पेंडुलम स्विंग

शॉट्स

प्रस्तुत

किए।

फलस्वरूप

उत्पन्न गतिशील

परछाई को

देखकर दर्शक

वर्ग सरलता से

समर की

उद्विग्न

भावनाओं से

परिचित हो जाता

हैं। संवादों

के बगैर

दृश्यों के

अंतर्निहित

अर्थ

प्रस्तुतीकरण

का यह एक

अद्भुत उदाहरण

था। चित्र 6

चित्र 6

|

चित्र 6 पेंडुलम

स्विंग

शॉट्स का

उपयोग Source Chatterjee

(1969) |

के.के.महाजन

ने कैमरे का

रचनात्मक

उपयोग करते हुए

दृश्यों में

खिड़की को एक

सजीव चरित्र

का ही रूप दे

दिया। मूल

उपन्यास में

उपन्यासकार राजेन्द्र

यादव लिखते

हैं- संयुक्त

परिवार में जब

तक यह चुनाव

नहीं है,

सकरी

और गंदी

गलियों की

खिड़कियों के

पीछे लड़कियाँ

सारा आकाश

देखती रहेंगी, लड़के

दफ़्तरों,

पार्कों

और सड़कों पर

भटकते

रहेंगे।

निर्देशक

बासु चटर्जी

को पूर्ण

रचनात्मक

सहयोग देते हुए

के.के.महाजन

ने दृश्य

संयोजन में

खिड़की को एक

रूपक की तरह

उपयोग किया हैं, जिससे

पात्रों की

मनःस्थिति का

संकेत मिलता हैं।

नव ब्याहता

मितभाषी

प्रभा एक सरल

और छल कपट

रहित महिला है

किन्तु घर में

आने के बाद से ही

मानसिक

उत्पीड़न की

शिकार हैं। वह

एक आदर्श पत्नी

की तरह अपने

पति की राह की

बाधा बनने से कतराती

है, जिस

वजह से पति

समर की नज़र

में घमंडी और

हठी है। सासू

माँ और ससुर को

मनचाही रकम

शादी में न

मिलने का

असंतोष है तो

दूसरी ओर भाभी

इस कारण प्रभा

से नाराज़ हैं

कि वह उससे

अधिक पढ़ी-लिखी

तथा रूपवती

है। वह तमाम

तानों और

आरोपों को

चुपचाप सहती

है। खिड़की से

खुले आसमान की

ओर देखते हुए

नकारात्मक

परिस्थितियों

में भी प्रभा

में धैर्य और

सहनशीलता है

और भविष्य के

प्रति आशावान

हैं। दरवाजा

बंद रहने पर

भी खिड़की खुली

रह सकती हैं। चित्र 7

चित्र 7

|

चित्र 7 खिड़की

का एक रूपक की

तरह उपयोग Source Chatterjee

(1969) |

फ़िल्म

के प्रमुख

पात्र समर के

व्यक्तित्व

के कई पहलुओं

को सिनेमाई

भाषा से

व्यक्त करना

चुनौतीपूर्ण

कार्य था। समर

अत्यंत भावुक

एवं संवेदनशील

व्यक्ति है

जिसके सपने

तथा महत्त्वाकांक्षाएँ

निम्न

मध्यवर्गीय

परिवार की

आर्थिक

समस्याओं के

कारण टूट जाती

हैं। उसे वह

नहीं मिलता, जो वह

चाहता है। वह

परिस्थितियों

से जूझता तो है

किन्तु

पलायनवादी

दृष्टिकोण से

बच नहीं पाता।

समर का मानसिक

अंतर्द्वंद, स्वाभिमान

और अहंकार उसे

गृहस्थ सुख से

वंचित कर देता

है। इन सबके

बीच कोई

समाधान निकालने

के लिए बेचैन

समर की

मनःस्थिति को

के. के. महाजन

ने चलती

रेलगाड़ियों

को पुल से

निहारते

दृश्यों की

मदद से

सूक्ष्मता के

साथ प्रकट

किया गया हैं।

कभी मन में

आत्महत्या के

विचार तो कभी

भीड़ से भरे

रेल डब्बे में

धीरे धीरे

ऐडजस्ट होने

के आम अनुभव

से वैवाहिक जीवन

के लिए

प्रेरणा जैसे

कई

अंतर्निहित

अर्थ समर के

दैनिक जीवन से

जोड़े जा सकते

हैं। सिर्फ रेलगाड़ियों

के ही नहीं, बल्कि

जिंदगी के सफर

का भी यही

दर्शन है कि

बीच में कई

लोग अपना

स्टेशन आते ही

साथ छोड़कर उतर

जाते हैं और कुछ

लोग चढ़कर नए

हमसफर बन जाते

हैं। चित्र 8

चित्र 8

|

चित्र 8 चलती

रेलगाड़ियों

को पुल से

निहारते समर

के दृश्य Source Chatterjee

(1969) |

5. निष्कर्ष

फ़िल्म संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करते ही के.के.महाजन “तकनीकी सक्षमता” के बल पर बगैर किसी के सहायक बने स्वतंत्र रूप से फीचर फ़िल्म की सिनेमॅटोग्राफी का अवसर प्राप्त करने में सफल रहे। नवोदित फ़िल्मकार बासु चटर्जी मेलोड्रामा सिनेमा के गुणों एवं कला सिनेमा के तत्वों को अपनाते हुए सार्थक फिल्मों की रचना के मार्ग पर अग्रसर थे। नई लहर की प्रतिनिधि अधिकांश फ़िल्मकारों की तरह वे भी फ़िल्मांकन शैली में अनेकों नवीन प्रयोगों को प्रोत्साहन दे रहे थे, अतः सारा आकाश में के.के.महाजन को रचनाकर्म के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हैंडहेल्ड कैमरावर्क, यथार्थवादी प्रकाश व्यवस्था,क्लोज़अप के प्रभावी उपयोग के साथ अन्य शॉट-स्केल, शॉट-ऐंगल यथायोग्य स्थान पर उपयोग कर करते हुए फ्रीज फ्रेम, इत्यादी के अनुप्रयोगों से सिनेमॅटोग्राफी की एक नवीन शैली उभर कर सामने आई,जिसने वर्तमान के भारतीय सिनेमॅटोग्राफी जगत को अभी तक चमत्कृत करते हुए आकर्षित किया हुआ हैं। इस फ़िल्म की ओपनिंग-क्रेडिट की दृश्यावली के नवाचारी प्रस्तुतीकरण में उनकी “व्यक्तिगत शैली” झलकती हैं। भारतीय फ़िल्म जगत को केवल हाथों से कैमरा थामतें हुए लंबे पेन शॉट्स और ज़ूम लेंस की असीम संभावनाओं से के.के.महाजन ने ही अवगत कराया। फ़िल्म के पात्रों के जीवन की उधेड़बुन, पल प्रतिपल बनते बिगड़ते विचारों को सिनेमाई भाषा की मदद से पर्दे पर प्रदर्शित करने में के.के.महाजन सफल हुए। गतिशील टेबल पंखे के रचनात्मक संयोजन से पेंडुलम स्विंग शॉट्स,गतिशील परछाई, चलती रेलगाड़ियों का रूपक, परिजनों के ग्रुप-फोटो का प्रसंग इत्यादि को देखकर दर्शक वर्ग सरलता से संवादों के बगैर दृश्यों के अंतर्निहित अर्थ को ग्रहण कर लेता हैं। निसन्देह ‘सारा आकाश’ की सफलता एवं सार्थकता में बासु चटर्जी के साथ के.के.महाजन की रचनात्मक साझेदारी का महत्वपूर्ण योगदान था जिससे यह केवल साधारण फिल्म न होकर समग्र रूप से एक मानवीय दस्तावेज बन गई।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Bazin, A. (1967). What is Cinema ? Volume 1. Translated by Hugh Gray. California : University of California Press.

Bhaskar, I. (2013). The Indian New Wave. In M. Gokulsing & W. Dissanayake (eds.). Routledge Handbook of Indian Cinemas, 19–34. Routledge.

Chatterjee, B. (1969). (Director). Sara Akash (DVD ed.) [Film]. Film Finance Corporation, Eagle Home Entertainment.

Gaut, B. (1997). “Film Authorship and Collaboration” in Film Theory and Philosophy. R. Allen and M. Smith (eds.). Oxford : Oxford University Press, 149-172. DOI :10.1093/acprof:oso/9780198159216.003.0007

Hogan, P. C. (2004). “Auteurs and their Brains : Cognition and Creativity in the Film Authorship and the Role of the Cinematographer 343 Cinema” in Visual Authorship: Creativity and Intentionality. T. Grodal, B. Larsen, I. T. Laursen (eds.). 6 Copenhagen : University of Copenhagen, 7-86.

Kaul, A., Sen, M., & MacKenzie, S. (2014). Manifesto of The New Cinema Movement (India, 1968). In Film Manifestos and Global Cinema Cultures : A Critical Anthology (1st ed.). University of California Press, 165–168.

Kerlinger, F. N. (1972). Foundations of Behavioral Research : Education and Psychological Inquiry. London : Holt Rinehart & Winston.

Muraleedharan, C.K. (1996). The History and Practice of Cinematography in India, [Interview].

Rajadhyaksha, A., Mahajan, K. K., & Shahani, K. (1988). Moving Beyond The Source : K. K. Mahajan - Cinematographer. Framework : The Journal of Cinema and Media, 35, 63–72. http://www.jstor.org/stable/44111643.

Sarris, A. (1962). Notes on the Auteur Theory in 1962 Reprinted in Auteurs and Authorship : A Film Reader (2008), B. K. Grant (ed.). Oxford : Blackwell Publishing, 35-45.

Sellor, C. P. (2007). Collective Authorship in Film. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 65(3) 263-271. https://www.jstor.org/stable/4622239.

Sen, M. (1968). (Director). Bhuvan Shom (DVD ed.) [Film]. Film Finance Corporation, Ultra Media & Entertainment.

Sengupta, R. (1995). Offbeat Cinema. Planning, Ministry of Information and Broadcasting, 39(8), 31-36.

Wollen, P. (1969). Signs and Meaning in the Cinema. Revised edition (1972). Secker & Warburg.

khillan, P. (2012). Samaantar Cinema Ka Bhaashik Aur Saamaajik Adhyayan: Vishesh Sandarbh Naseeruddeen Shah Abhineet Philmen [Thesis]. http://hdl.handlai.nait/10603/9204.

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhKosh 2022. All Rights Reserved.