ShodhKosh: Journal of Visual and Performing ArtsISSN (Online): 2582-7472

|

|

STUDY OF KUSHAN PERIOD ‘BODHISATTVA’ SCULPTURES STORED IN MATHURA MUSEUM

मथुरा

संग्रहालय

में संग्रहीत कुषाण

कालीन

‘बोधिसत्व’

मूर्तियों का

अध्ययन

Dr. Sunita Gupta 1 ![]()

![]() ,

Umesh Chandra 2

,

Umesh Chandra 2![]()

![]()

1 Associate Professor and H.O.D., Dharma

Samaj College, Aligarh, India

2 Research Scholar, (Drawing and Painting) Dharma Samaj College, Aligarh Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra, India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: In the archaeological Museum located in Mathura district of Uttar Pradesh, the Kushan period Bodhisattva idols have been engraved with great efficiency by the craftsman here. In these idols, the body is shown to be attractive and with shapely muscles. Clear expressions, light, salvatdar clothes have been engraved. In these sculptures the artist has used red sandstone with white spots. The reign of Kushan emperors Kanishka, Huviska and Vasudeva is considered to be the ‘golden period’ of Mathura art. Hindi: उत्तर

प्रदेश के

मथुरा जनपद

में स्थित

पुरातात्विक

संग्रहालय

में कुषाणकालीन

बोधिसत्व

मूर्तियों

को यहाँ के

शिल्पी ने बड़ी

ही दक्षता के

साथ उकेरा

है। इन

मूर्तियों

में शरीर को

आकर्षित एवं

सुडौल मॉशल

युक्त

दर्शाया है।

स्पष्ट

भाव-भंगिमायें, हल्का, सलवटदार

वस्त्र उकेरा

गया है। इन

मूर्तियों

में कलाकार

ने सफेद

चित्तीदार

लाल बलुए

पत्थर का

प्रयोग किया

है। कुषाण

सम्राट

कनिष्क, हुविष्क

व बासुदेव का

शासन काल

मथुरा कला का ‘स्वर्णिम

काल’ माना गया है। |

|||

|

Received 23 April 2022 Accepted 17 June 2022 Published 25 June 2022 Corresponding Author Umesh

Chandra, umesh.cs2013@gmail.com DOI 10.29121/shodhkosh.v3.i1.2022.131 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2022 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Bodhisattva, Engraved, Kushan

Period, Idol, Mathura, बोधिसत्व, उत्कीर्ण, कुषाण काल, मूर्ति, मथुरा |

|||

कुषाणकाल

में भारत के

उत्तर में

स्थित मथुरा मूर्तिकला

का एक बड़ा

केन्द्र था।

यहाँ पर मूर्तिकारों

ने बड़ी संख्या

में

मूर्तियाँ उत्कीर्णित

कीं। इसी वजह

से कुषाण काल

में शिल्प व

प्रतिमा

निर्माण के

लिए मथुरा

मूर्तिकला की

दूर-दूर तक

प्रसिद्धि

हुई। कुषाण

कालीन मथुरा

कला का समय

दूसरी

शताब्दी से

छठी शताब्दी

माना गया है।

मथुरा कुषाण

नरेशों की

राजधानी रही

है व उत्तर

भारत का बड़ा

व्यापारिक केन्द्र

भी रहा है।

कुषाण शासक

कनिष्क,

हुविष्क व

वासुदेव का

शासनकाल

मथुरा कला का

‘स्वर्णिम

काल’ रहा है।

मथुरा के

शिल्पी ने एक

ऐसी कला को

जन्म दिया, जो

आगे चलकर अपनी

विशेषता के

कारण एक

स्वतन्त्र

शैली बनी, जिसे

कुषाणकालीन

मथुरा शैली के

नाम से जाना गया।

यह शैली बौद्ध, जैन

व ब्राह्मण

धर्म से

सम्बन्धित

थी। इस शैली

में विभिन्न

संस्कृतियों

का समन्वय हुआ

है। जिसमें

भारतीय कला की

धार्मिकता, यूनानी

कला का

समानुपातिक

आकर्षण व

ईरानी कला का

वाह्य

सौन्दर्य

बखूबी

दर्शाया गया

है।

निःसन्देह

रूप से मथुरा

के सम्प्रदाय

को बुद्ध की

पूर्णरूपेण

भारतीय

प्रतिमा

बनाने का श्रेय

प्राप्त है, यह

मत भारतीय ही

नहीं,

अपितु

पाश्चात्य

विद्वानों ने

भी माना है। गांधार

कला के

सम्पर्क में

आने के बाद

मथुरा संग्रहालय

की

कुषाणकालीन

कलाकृतियों

में प्रभामण्डल, मालाधारी

यक्ष,

अंगूर की

लता व अलंकार

देखा जा सकता

है। भारतीय

कला के इतिहास

में मथुरा शैली

में ही

सव्रप्रथम

शासकों की

लेखों से अंकित

मानवीय

प्रतिमायें

दिखती हैं। जो

कुषाण सम्राट

विम कडफाइसिस, कनिष्क

एवं

पूर्ववर्ती

शासक चष्टन की

मूर्तियाँ जो

मथुरा

संग्रहालय

में संग्रहीत

हैं। उपरोक्त

मूर्तियों के

अलावा अन्य

राजपुरूषों

की मूर्तियों

भी प्राप्त हुई, लेकिन

वे लेखरहित

हैं। इस शैली

में शिल्पी ने

शिव,

विष्णु, दुर्गा, कुबेर, सूर्य, बुद्ध

व तीर्थकरों

को

उत्कीर्णित

किया है। जिन्हें

निम्न वर्गों

में विभाजित

किया गया है -

·

बुद्ध व

बोधिसत्व

प्रतिमायें

·

जैन

तीथकरों की

प्रतिमायें

·

आयागपट्ट

·

ब्राह्मण

धर्म की

मूर्तियाँ

·

यक्ष-यक्षिणी, नाग

आदि

मूर्तियाँ

·

वेदिका

स्तूप,

सूचिकायें, तोरणद्वार

स्तम्भ

इत्यादि तथा

·

कुषाण

शासकों की

प्रतिमायें।

कुषाण

कालीन मथुरा

शैली के

कलाकार ने

नारी का उत्कीर्ण

आकर्षित एवं

मोहक किया है।

यहाँ नारी को

युवती,

प्रेमिका, मुग्धा, नटी, रमवी, माँ, दासी, झुनझुनों

के साथ खेलती

स्त्री,

केशकलाप

को निचोड़ते

हुये,

आकाश के

नीचे,

निर्झर

स्नान करते, कलश

धारिणी,

दीपवाहिका

इत्यादि रूपो

में

उत्कीर्णित

किया है।

जिसमें

शिल्पी ने

अपनी दक्षता, कुशलता

व भावों को

उजागर किया

है।

कुषाण

कालीन मथुरा

मूर्तिकला की

कुछ विशेषतायें

निम्नवत् रही

हैं - शिल्पी

ने मूर्तियों

को पृष्ठभूमि

से अधिक उभरा

हुआ दर्शाया

है। शरीर को

सुडौल,

आकर्षित

एवं

मांशलयुक्त

उकेरा गया है।

यहां हल्के व

सलवटदार

वस्त्र उकेरे

गये हैं। देव

प्रतिमाओं के

दाहिने कन्धे

पर वस्त्र

नहीं हैं व

दाहिने हाथ को

उभय मुद्रा में

दर्शाया गया

है।

मूर्तियों के

चेहरे पर मूंछें

नहीं बनाई गयी

हैं। स्पष्ट

भाव-भंगिमाओं

का प्रदर्शन

हुआ है।

मूर्तियों के

लिए सफेद चित्तीदार

लाल-बलुए

पत्थर का

प्रयोग किया

गया है। इस

प्रकार मथुरा

के शिल्पी ने

मुख्य प्रतिमा

को वेदिका से

मिलाते हुए

पत्थर के दो तिहाई

भाग पर

मूर्तियाँ

उत्कीर्णित

की हैं,

व शेष ऊपर

व नीचे का भाग

बौनों,

पशुओं तथा

मानवीय आकृति

के लिए छोड़ा

गया है।

कुषाण

कालीन मथुरा

संग्रहालय

में संग्रहीत विशिष्ट

मूर्तियाँ

निम्नवत् हैं

-

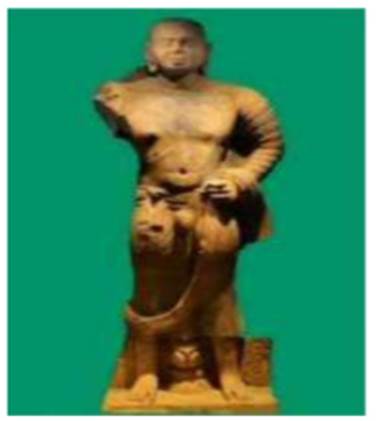

1)

कुषाण

कालीन

‘‘विशालकाय

बोधिसत्व

प्रतिमा’’

यह

प्रतिमा

राजकीय

संग्रहालय

मथुरा में स्थित

है,

जो कि

मथुरा के

महोली गाँव से

प्राप्त हुई

थी। इस

प्रतिमा की

ऊँचाई लगभग 7

फीट 9 इंच तथा

चैडाई लगभग 3

फीट है।

शरीर में

यह प्रतिमा

भारी-भरकम है।

प्रतिमा के

नाक व कान के

हिस्से

खण्डित अवस्था

में है।

नासाग्र

दृष्टि के

कारण प्रतिमा

के नेत्र

अधखुले व

कानों में

भारी कुण्डल पहिने

हुए है।

प्रतिमा के

चेहरे पर

हल्की सी मुस्कान

लिये व चेहरे

पर भाव

दर्शाये गये

है। प्रतिमा

का शिर

मुण्डित

अवस्था में

है।

इस

प्रतिमा के

पीछे

प्रभामण्डल

का अवशेष हिस्सा

दर्शनीय है।

इससे ज्ञात

होता है कि

प्रतिमा के

पीछे

प्रभामण्डल

रहा होगा।

कुषाणकाल में

शिर के पीछे

प्रभामण्डल

मथुरा शैली की

बोधिसत्व

प्रतिमा का

प्रमुख लक्षण

भी माना जाता

है। मुट्ठी

बंधा हुआ

बांया हाथ कमर

से लगा है, जिस

पर वस्त्र का

लटकता छोर

दर्शनीय है।

दांया हाथ तो

पूर्णतः

खण्डित

अवस्था में

है। बांये हाथ

पर ऊपर से

होती हुई

संघाटी नीेच

तक लटक रही

है। बांये

कन्धे व हाथ

पर सुन्दर

सलवटें दर्शनीय

हैं। जो कि

मथुरा शैली की

यह एक बौद्ध प्रतिमाओं

में विशेषता

रही है।

प्रतिमा में चैडी

छाती बनी है।

नाभि को गहरी

दिखाया गया है, जो

वस्त्रों के

पारदर्शन के

कारण स्पष्ट

दिखती है।

प्रतिमा के

पैरों के नीचे

अधोवस्त्र का

अंकन बखूबी

किया गया है।

वस्त्र के

ऊपरी हिस्से

में कमर पर दो

लपेटों वाला

बन्धन देखा जा

सकता है। इस

बन्धन की गांठ

स्पष्ट दिखती

है। नीचे

बांये पैर के

पास अशोक के

वृक्ष का अंकन

विशेष रूप से

दर्शनीय है।

दोनों पैरों

के नीचे कमल

पुष्प का एक

गुच्छा उकेरा

गया है जो कि

सांची की

कलाकृतियों

में देखने को

मिलता है।

डा. हार्टिल के

शब्दों में, ‘‘यह

सिद्धार्थ का

उष्णीश है।

यदि इसे इस

रूप में

स्वीकार किया

जाये तो, इसका

नीचे पैरों के

मध्य में होना

यह संकेत करता

है कि,

राजस्व से

बंधुत्व अधिक

श्रेष्ठ व

सर्वोच्च है।’’

बोधिसत्व

की विशालकाय

प्रतिमा

तथागत बुद्ध प्रतिमा

निर्माण की

प्राचीनता

बतलाने के लिए

एक मुख्य

साक्ष्य है।

बौधिसत्व की

विशालतम प्राचीनतम

यक्ष

प्रतिमाओं के

आधार पर अधिकांश

विद्वान यह

स्वीकारते

हैं कि तथागत

बुद्ध की प्रतिमाओं

का सर्वप्रथम

निर्माण

मथुरा के शिल्पियों

द्वारा ही

प्रथम

शताब्दी ई.

में किया गया

था। Figure 1

Figure 1

|

Figure 1 “Giant Bodhisattva Statue" Reg.No.-38.2798 Source Photo

by the Author from National Museum Mathura |

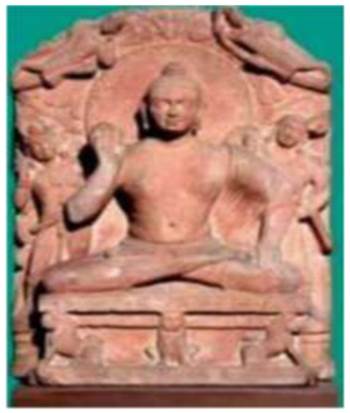

2)

अभय

मुद्रा में

बुद्ध/बोधिसत्व

मथुरा

संग्रहालय

में संग्रहीत

कुषाणकालीन यह

प्रतिमा

मथुरा के कटरा

केशवदेव से

प्राप्त हुई

है। इस

प्रतिमा की

ऊँचाई लगभग 2

फीट 3.25 इंच तथा

चैड़ाई लगभग 1

फीट 8 इंच है।

इस

प्रतिमा में

तथागत बुद्ध

को पीपल के

वृक्ष के नीचे

सिंह युक्त

सिंहासन पर

पद्मासन मुद्रा

में दर्शाया

गया है। पीपल

को बोधिवृक्ष

भी कहा जाता

है। इस

बोधिवृक्ष की

टहनियों व

पत्तियों को

स्पष्ट रूप से

देखा जा सकता

है। ऐसा

प्रतीत होता

है इस प्रतिमा

में बुद्ध के

सन्यासी वेश को

तत्कालीन

कलाकार

द्वारा

निरूपित किया

गया होगा।

कपाल का ऊपरी

भाग कुछ उठा

हुआ व शिर

मुण्डित है।

शिर पर उष्णीव

का अंकन हुआ

है,

जो कि

ज्ञान का सूचक

स्वीकार किया

जाता है। ऐसी

मान्यता है कि, बुद्ध

ने अपने केश

त्याग करते

समय देवताओं

के अनुरोध पर

बालों की एक

लट छोड़ दी थी।

यहां उसी लट

का अंकन

उष्णीव में

देखा जा सकता

है। नासाग्र

दृष्टि है और

मुख पर दिव्य

भाव झलकता है।

इस प्रतिमा के

शिर के चारों

ओर हस्तिनख

आकृतियुक्त

सादा प्रभामण्डल

उकेरा गया है, जिसे

तेजो चक्र भी

कहा जाता है।

जो कि दिव्य ईश्वरी

चक्र का सूचक

है। माना जाता

है कि कुषाणकाल

में ही

सर्वप्रथम

प्रभामण्डल

की परिकल्पना

प्रतिमाओं

में की गई है।

बुद्ध के शरीर

में महापुरूष

के रूप में 32

लक्षण

स्वीकार किये

गये हैं।

बुद्ध

प्रतिमा के

निर्माण में

इन लक्षणों से

सहायता ली गई

है। प्रतिमा

में छाती को

चैड़ी दर्शाया

है व वस्त्रों

में नीचे धोती

का अंकन हुआ

है,

व धोती

शरीर से चिपकी

व कमर में एक

पटके द्वारा

बंधी हुई है।

बांये कन्धे

पर धोती पड़ी

हुई है। दांया

कन्धा खुला

है। इस

प्रतिमा में

बांया हाथ

धोती से नीचे

निकला व दांया

हाथ खुला है व बांये

पैर पर रखा

हुआ है। भुजा

के कन्धों पर

धोती की

सिलवटों को

स्पष्टतः

देखा जा सकता

है। दांये हाथ

की हथेली पर

धम्म चक्र एवं

हाथ की

अंगुलियों के

पोरों पर

स्वास्तिक

मांगलिक

चिन्ह

स्पष्टतः

दिखता है।

पैरों के तलवों

पर भी धम्म

चक्र

त्रिरत्न एवं

पैरों की अंगुलियों

के पोरों पर

स्वास्तिक

मांगलिक चिन्ह

का सुन्दर

अंकन

स्पष्टतः

देखा जा सकता

है।

बुद्ध के

ऊपर आकाश में

विचरण करते

हुये मुकुट

एवं

आभूषणधारी

विधाधर अंकित

हैं। जो बुद्ध

पर पुष्पों की

वर्षा कर रहे

हैं। बुद्ध के

दांये ओर के

विधाधर के

बांये हाथ में

पुष्पों का गुच्छा

एवं दांये हाथ

में पुष्प का

स्पष्ट अंकन

है। बुद्ध के

दोनों तरफ दो

चोटीधारी

सेवक विराजमान

हैं। सेवकों

का वेष

गृहपतियों जैसा

है। ये सेवक

भी मुकुट एवं

आभूषणयुक्त

दर्शाये गये

हैं।

सिंहासन

की पीठिका पर

तीन सिंहों का

सुन्दर अंकन

देखा जाता है।

सारनाथ के

सिंह शीर्षक

की कलाकृति से

इस कलाकृति की

तुलना की जाये

तो दोनों के

मूल में थोडा

सा ही अन्तर

देखने को मिलता

है। सारनाथ

स्तम्भ के चार

सिंहों की जगह

इस प्रतिमा

में तीन सिंह

युक्त बुद्ध

का आसन है और

महाधम्म चक्र

की जगह स्वयं

योगी बुद्ध

उपस्थित हैं।

यहां धम्म

चक्र बुद्ध के

धर्मकाय का

प्रतीक था।

यहां

सिंहासन की

पीठिका पर

कुषाणकालीन

ब्राही लिपि

में अंकित तीन

पंक्तियों

में लेख लिखा

है। इस अभिलेख

में (अर्थात्

बुद्ध रक्षक

की माता अमोहा

ने माता-पिता

के साथ बिहार

में सब तत्वों

के सुख के लिए

बोधिसत्व की

स्थापना की)

अंकित है।

इस अभिलेख

की लिपि के

अनुसार

अधिकांश

विद्वान इस

प्रतिमा को

प्रारम्भिक

कुषाण काल का

स्वीकारते

है। परन्तु

यहाँ यह

उल्लेखनीय है कि

इस प्रतिमा

में बौधिसत्व

की भांति

मुकुट आभूषण

का अंकन नहीं

हुआ है। लेकिन

बन्धुत्व प्राप्त

सन्यासी

स्वरूप को

यहां निरूपित

किया गया है।

बोधिसत्व के

लक्षणों से

सम्बन्धित राजवेष

की इस प्रतिमा

में दो बातें

हैं-पहली बुद्ध

का सिंहासन पर

आसीन होना

दूसरी सेवा

में दो सेवकों

का उपस्थित

होना।

सुन्दरतम

यह प्रतिमा

मथुरा के

कुषाणकालीन कलाकारों

की एक अनुपम

एवं अद्वितीय

देन है। इन्हीं

कारणों से

अधिकांश

विद्वान इस

कलाकृति को

अभयमुद्रा

में

बुद्धस्वरूप

का ही स्वीकारते

हैं। Figure 2

Figure 2

|

Figure 2 “Buddha / Bodhisattva in Abhay Mudra” Reg.No.-A.1 Source Photo

by the Author from National Museum Mathura |

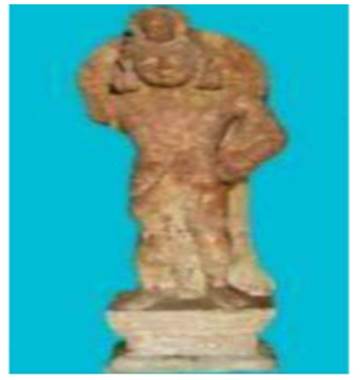

3)

‘आभूषणयुक्त

ध्यानस्थ

बोधिसत्व’

यह

कुषाणकालीन

प्रतिमा

मथुरा के

गणेशरा से प्राप्त

हुई है। जिसकी

ऊँचाई 2 फीट 2 इंच,

चैडाई

लगभग 2 फीट 5.25 इंच व मोटाई

लगभग 8.5 इंच है। यह

प्रतिमा

पद्मासन में

ध्यान मुद्रा

में है।

बोधिसत्व को

आभूषणों से

सुसज्जित दर्शाया

गया है। प्रतिमा

का शिर तथा

दायां हाथ

खण्डित

अवस्था में

है। दांये हाथ

की हथेली व

भुजा के कुछ

अवशेष हिस्से

को देखा जा

सकता है। पीछे

विशाल प्रभामण्डल

का अधिकांश

हिस्सा भी

पूर्णतः खण्डित

अवस्था में

है। कुछ

हिस्सा ही शेष

बचा है। प्रभामण्डल

का जो अवशेष

हिस्सा है उस

पर हस्तिनख

जेसे कटाव

देखे जा सकते

हैं। प्रतिमा में

दांये व बांये

हाथ की हथेली

एक दूसरे के ऊपर

ध्यान मुद्रा

में अवलोकनीय

है।

इस

प्रतिमा के

आभूषणों में

सर्वप्रथम

मोतियों

युक्त एकावली

कण्ठमाला का

अंकन हुआ है

तथा इससे सटा

हुआ एक चैड़ा

सुन्दर

कण्ठहार

दर्शनीय है।

इसके बाद सीने

पर मोतियों की

छः लणियों

युक्त भारी-भरकम

एक आकर्षक हार

सुशोभित है।

इस हार के नीचे

की ओर दो मकर

युक्त

आकृतियों को

दर्शाया गया

है। इस हार से

सटी हुई

आकर्षित मोटी

लर (चैन) दर्शनीय

है। गले के इन

चारों

आभूषणों को

शिल्पकार

द्वारा

अत्यन्त

कलात्मक

तरीके से

प्रदर्शित

किया गया है।

दोनों भुजाओं

के भुजबन्ध भी

दर्शनीय है।

इन भुजबन्धों

में गरूण या

मयूर पर एक

मानवाकृति को

आसीन दिखाया

गया है। यहां

गरूड या मयूर

की फैली पूंछ

स्पष्ट रूप से

मानव आकृति के

पीछे सुशोभित

है। प्रतिमा

के बांये हाथ

की कलाई में

अलंकृत कड़ों की

श्रृंखला

स्पष्ट देखी

जा सकती है।

इस

प्रतिमा में

छाती पर बांये

कन्धे से होकर

दांयी भुजा के

नीचे जनेऊ

रूपी अंकन

उत्कीर्ण है।

जिसमें

ताबीजों का

अंकन हुआ है।

इसे विद्वानों

द्वारा रक्षक

माला कहा गया

है। ताबीज कला

पश्चिमी या

ईरानी

परम्परा से

भारतीय परम्परा

में ली गई

मानी जाती है।

इस

प्रतिमा के

वस्त्रों में

बांये कन्धे

पर होकर धोती

का अंकन है, जो

बांये हाथ से

होती हुई नीचे

बांये घुटने

के ऊपर से आसन

तक लटकती

उत्कीर्णित

है। धोती में

सिलवटों को

बखूबी

उत्कीर्ण

किया गया है।

पैरों पर धोती

का अंकन भी

स्पष्टतः

देखा जा सकता

है। इसका

व्यवस्थित

हिस्सा पैरों

के नीचे आसन

पर उत्कीर्ण

है।

उपरोक्त

विशेषताओं के

अलावा

महापुरूष के 32

लक्षणों में

से मांगलिक

लक्षणों में

पैरों के

तलबों पर

त्रिरत्न व

धम्मचक्र का

अंकन स्पष्टतः

देखा जा सकता

है।

इस

प्रतिमा के

अवलोकन के

उपरान्त कहा

जा सकता है कि, कुषाणकालीन

बौधिसत्व

प्रतिमाओं

में आभूषणों

से सुशोभित

स्वरूपों को

स्पष्टतः

उत्कीर्ण

किया गया है। Figure 3

Figure 3

|

Figure 3 “Dhayanastha Bodhisattva

with Ornaments” Source Reg.No.-A.45 Photo by the Author from National Museum

Mathura |

4)

‘राजसी वेश

में बोधिसत्व

प्रतिमा’

राजकीय

संग्रहालय

मथुरा में

संग्रहीत

कुषाणकालीन

यह प्रतिमा

मथुरा से

प्राप्त हुई

है। इसकी

ऊँचाई लगभग 1

फीट 9.5 इंच है तथा

चैड़ाई लगभग 6

इंच है।

यह

प्रतिमा

चेहरे पर

हल्की

मुस्कान लिये

हुये है।

नेत्र पूर्ण

रूप से खुले

हुये हैं।

ललाट पर दोनों

भौहो के बीच

में छोटा सा

वर्तुलाकार

चिन्ह भी देखा

जा सकता है।

जिसे

महापुरूषों

के 32 लक्षणों में

से एक माना

गया है।

बोधिसत्व के शिर

पर एक भव्य

पगड़ी के आकार

का मुकुट

उत्कीर्णित

है। सिर के

पीछे सादा

प्रभामण्डल

उत्कीर्णित

है तथा

प्रभामण्डल

के किनारों पर

कटाव बनाये

गये हैं। शिर

के पिछले भाग

में तेजोचक्र

अथवा

प्रभामण्डल

कुषाणकालीन

मथुरा शैली की

बोधिसत्व

प्रतिमा का

लक्षण

स्वीकारा गया

है। दांया हाथ

पूर्णतः खण्डित

अवस्था में है

बांया हाथ

मुट्ठी बंधा हुआ

कमर पर है।

प्रतिमा

के वस्त्रों

में बांये

कन्धे पर उत्तरीय

उत्कीर्णित

है जो कि

बांयी भुजा से

होता हुआ नीचे

तक लटकता

दर्शाया है। निचले

हिस्से में

धोती का अंकन

भी देखा जा

सकता है। जो

कि ऊपरी शिरे

पर कमर में

बंधन अथवा कर्धनी

से बंधी हुई

है। धोती को

आकर्षक रूप

में दोनों

पैरों के मध्य

व्यवस्थित

रूप में दर्शाया

गया है।

आभूषणों

में गले में

मोतियों

युक्त

कण्ठमाला को

देखा जा सकता

है। साथ ही

गले में

चैडा-चपटा हार

भी दर्शनीय

है। जो कि नाभि

के ऊर तक

लटकता दिखाया

गया है। बांये

हाथ में

सुन्दर कढ़े

उत्कीर्णित

हैं। कानों

में भारी

कुण्डल

दर्शनीय हैं।

जिन पर मकर

आकृतियाँ

उत्कीर्णित

होने के कारण

इन्हें मकर कुण्डल

भी कहा जाता

है।

इस

प्रतिमा के

अवलोकन के

अनुसार कहा जा

सकता है कि

कुषाणकालीन

मथुरा शैली की

प्रस्तुत

‘‘राजसी वेष

में बोधिसत्व

प्रतिमा’’

मथुरा के

शिल्पियों

द्वारा

सुन्दरतम्

रूप से

उत्कीर्णित प्रतिमा

शिल्प का एक

अद्वितीय

उदाहरण है। Figure 4

Figure 4

|

Figure 4

“Bodhisattva

in Royal Garb” Reg.No.-14.485 Source Photo by Author from National Museum Mathura |

2. निष्कर्ष

कुषाण

कालीन मथुरा

संग्रहालय

में संग्रहीत मूर्तियों

में मथुरा के

शिल्पी ने

वस्त्र एवं

आभूषणों को

बड़े ही सुन्दर

ढंग से

उत्कीर्णित

किया है।

जिसमें

शिल्पी ने

कुषाण कालीन

पारदर्शक

वस्त्र

विन्यास जो

प्रतिमा के

शरीर सौष्टव

एवं माँसल

अवयवों को

दिखाता है।

शिल्पी ने

प्रतिमाओं को

सुन्दर एवं

सुडौल रूप में

उकेरा है।

कुषाण युग की

कला में

सामूहिकता के

स्थान पर

वैयक्तिकता

को स्थान दिया

गया है तथा

नारी अंकन की

प्रधानता रही

है। इस युग की

मूर्तियों

में नारी यौवन

अपने पूरे

उभार पर

प्रतिबिम्बित

होता है, और

आकर्षक

मुद्रा में

उत्कीर्णिक

नारी

विलासात्मकता

को साकार करती

है। नारी को

अधिकतर

त्रिभंग

मुद्रा में

उत्कीर्णित

किया गया है।

जो मथुरा शैली

की प्रधानता

रही है। नारी

व देव

प्रतिमाओं को

न्यूनतम वस्त्र

पहने दर्शाया

गया है।

‘महाकवि

कालीदास’ ने

एक श्लोक मं

बताया है कि, पार्वती

के पलकों की

चिकनाहट, अधरों

की कोमलता, उरोजों

की कठोरता व

उन्नतता, नाभि

की गहराई की

एक साथ

व्यंजना की

है।

कुषाण कालीन शिल्पी ने मूर्तियों में वस्त्रों को पारदर्शी एवं लयात्मकता लिये दर्शाया है, तथा वस्त्रों की धारियाँ गांधार कला से ली गई है। आभूषणों को बडे ही सुव्यवस्थित तरीके से उत्कीर्णित किया गया है। कुषाण काल के शिल्पी तक्षण कला में कौशल प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने बुद्ध-बौधिसत्व, शैव, वैष्णव देवताओं, जैन तीर्थकरों तथा कुषाणवंशी शासकों की मूर्तियों का निर्माण करके अपनी कला को सिद्ध किया है।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Agrawal, V. (1965). Mathura’s Sculptures. Prakashak Mathura Museum, 10, 11, 12.

Agrawal, V. (1974). Indian Art. Varanasi : Prathvi Prakashan, 223.

Government Museum, Mathura (2022). In Wikipedia.

Sharma, R.C. (1972). The Splendour of Mathura Art and Museum. D.K. Print Word Pvt. Ltd., 23, 24.

Srivastava, A. L. (2001). Bhartiya Kala Sampada. Allahabad : Umesh Prakashan, 100 Lukerganj, 108.

|

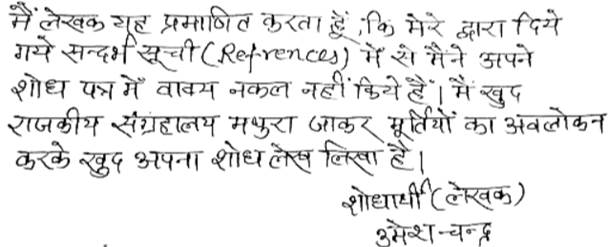

Author Declaration

: |

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhKosh 2022. All Rights Reserved.